近年、企業の業務効率化が求められるなか、RPAなどの業務自動化・効率化ツールへの注目が高まっています。RPAという用語を耳にする機会は増えたものの、曖昧な認識で留まっており、必要とされている背景や他ツールとの違い、対象業務を理解している方は少ないのが現状です。

本記事では、RPA導入を検討している担当者の方々に正しい情報を届けることを目的とし、基本的なRPAの概要や導入方法などをお伝えします。各項目で、より深く説明している他記事も併せて紹介するので、業務自動化のためのRPA活用辞典としてお役立てください。

\ RPAを導入するならまずはこれ! /

\ 部署ごとのRPA活用事例100選 /

目次

RPAとは

RPAとは、「Robotic Process Automation」の略称です。ソフトウェアによるロボット化でホワイトカラーの仕事を効率化する業務自動化技術、またはその業務自動化ツールやソフトウェアロボットそのものを意味します。

ロボットといっても人型のロボットではなく、パソコン内やサーバー内で働くソフトウェアがRPAです。18世紀半ば~19世紀ごろには職人(ブルーカラー)が手作業で行っていた業務が産業機械(ロボット)により代替されたように、現代ではRPAのような新たなテクノロジーがホワイトカラーの業務を代替し生産性の向上をもたらしています。

RPAが普及した4つの背景

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、定型業務の自動化を得意とする技術です。その普及には、労働力不足の深刻化や技術の進化、費用対効果の向上などが大きく影響しています。ここでは、RPAが広く普及した4つの背景について解説します。

関連記事:RPA市場規模の推移と今後の展望|導入企業が増加する理由やシェア率が高いツールを紹介

1.少子高齢化によって人材確保が難しくなったため

日本では、少子高齢化の進行により、労働人口の減少が深刻な課題となっています。特に、単純作業を担う人材の確保が難しくなり、企業の生産性に影響を与えている状況です。

このような状況の中、RPAを活用して業務の一部を自動化し、人手不足を補う動きが広がっています。たとえば、事務作業やデータ入力をRPAに任せることで、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになるでしょう。

また、業務効率化が進むことで、残業時間の削減や働き方改革の推進にもつながります。人材確保が難しくなるなか、RPAの導入は企業の持続的な成長を支える重要な施策と言えるでしょう。

出典:総務省|年齢3区分別人口の予測(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」)

2.ブルーカラー業務が自動化され生産性が向上したため

これまで、製造業や物流業ではロボットを活用した業務の自動化が進んでいました。一方で、事務作業などのホワイトカラー業務は、人が手作業で行うことが一般的だったといえます。

しかし、RPAの導入により、ホワイトカラー業務も自動化できるようになり、生産性の向上が実現しました。請求書処理やデータ入力など、ルールに基づいた業務をRPAに任せることで、作業時間の短縮やミスの削減が可能です。

さらに、業務の標準化が進むことで、作業品質の向上も期待できます。ブルーカラー業務と同様に、ホワイトカラー業務においてもRPAの導入が重要な役割を果たしているでしょう。

関連記事:ホワイトカラーとは?概要や種類、業務内容について解説

3.プログラミング等の専門知識がなくても操作可能なため

従来の業務自動化には、プログラミングの知識や専門的な技術が必要でした。しかし、近年のRPAツールは、視覚的な操作で簡単に業務フローを設定できるものが増えており、専門知識がなくても導入しやすいという特徴があります。

例えば、マウス操作で業務の流れを記録し、クリックひとつで自動化を実行できるツールもあります。このようなノーコード・ローコードのRPAツールが登場したことで、中小企業やITに詳しくない部門でも導入しやすくなったと言えるでしょう。

また、社員が自分で業務を自動化できる環境が整うことで、業務効率化が加速し、企業全体の生産性向上につながります。

4.AIやIoTに比べて費用対効果の良し悪しを判断しやすいため

AIやIoTは、データを活用した高度な分析や自動化が可能ですが、導入コストが高く、すぐに効果を実感しにくいという課題があります。

一方で、RPAは比較的低コストで導入でき、短期間で効果を確認しやすい点が特徴です。例えば、RPAを活用すれば、数日〜数週間で業務の自動化が可能になり、すぐに時間削減や作業効率向上といった成果が得られます。

また、特別な機器を用意する必要がなく、既存のシステムと組み合わせて運用できるため、導入のハードルが高いというわけでもありません。このように、費用対効果が分かりやすいことから、中小企業でも導入しやすく、幅広い業界で活用が進んでいます。

\ 部署ごとのRPA活用事例100選 /

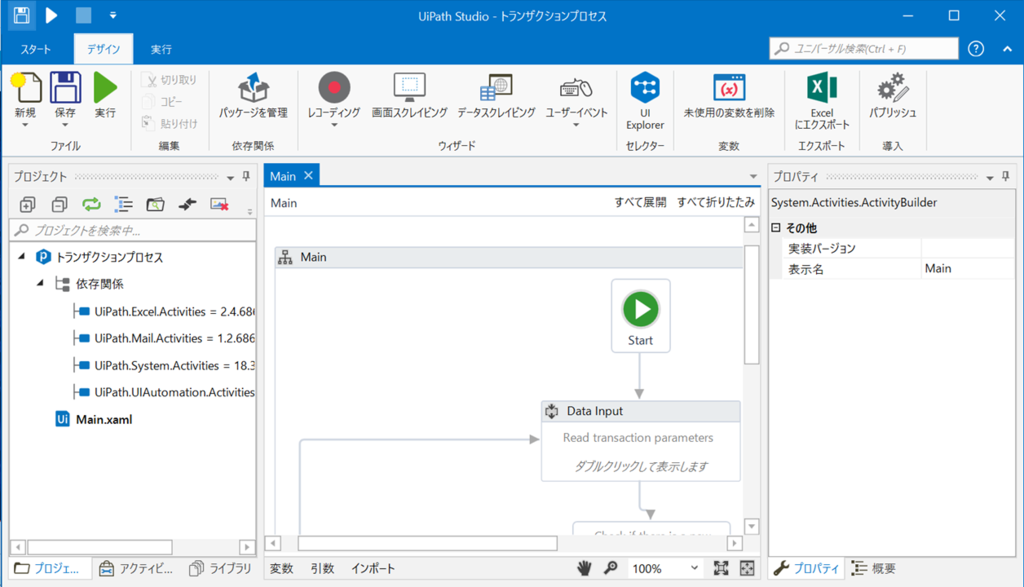

RPAの仕組み

RPAは、事前に設定したルール(シナリオ)に従い、業務を自動で実行する仕組みです。人がパソコン上で行う作業を記録し、ソフトウェアの「ロボット」が代わりに実行します。繰り返し発生する定型業務の自動化に適しており、業務の効率化や作業時間の削減が期待できます。

従来、Excelのマクロを使えば、Excel内の作業を自動化できました。しかし、RPAはより簡単にシナリオを作成でき、Excelだけでなくメール送信やシステム入力など、複数のアプリケーションを横断した自動化が可能です。例えば、メールの添付ファイルをダウンロードし、内容をExcelに転記し、特定の条件に応じて別のシステムに入力するといった業務も自動化できます。

また、多くのRPAツールは、プログラミング不要で操作可能です。ノーコード型のツールでは、マウス操作だけで業務フローを設定でき、ローコード型ではドラッグ&ドロップでシナリオを作成できます。さらに、外部システムやクラウドツールとの連携にも対応し、業務全体の効率化が実現しやすくなっています。

これらのことを踏まえると、Excelのマクロを使用した自動化は、マクロを使いこなせる人のみ作業を担当するケースが多いですが、RPAの特性上誰もが簡単に使用できるため、業務の属人化を防ぐことも可能になります。

RPAの3つの種類

RPAには3つの種類があり、業務範囲や作業範囲などが異なります。

引用:総務省|RPA(働き方改革:業務自動化による生産性向上)

それぞれの種類でできることや特徴を解説します。

クラス1 RPA:定型業務

クラス1 RPAは、あらかじめ決められた手順に沿って実行する定型業務の自動化に適したタイプです。データ入力やファイル整理、メールの自動送信など、人が決めたルール通りに動作する業務に向いているでしょう。

このタイプのRPAは、Excelや業務アプリ、Webサイト上での作業を効率化することに役立つため、多くの企業で導入されています。ただし、人間の判断が必要な業務や複雑な意思決定を伴う業務には対応できません。

主に、事務処理の負担を減らし、作業時間を短縮するために活用されることが多く、RPAの中でも最も普及しているタイプと言えます。

クラス2 EPA:クラス1より広い範囲の業務を自動化

クラス2 EPA(拡張型プロセス自動化)は、クラス1 RPAにAI技術を組み合わせることで、非定型業務の自動化も可能にしたタイプです。これにより、通常のRPAでは難しい画像認識や自然言語解析、音声認識を活用した業務の自動化が実現します。

請求書のデータを読み取り、必要な情報を抽出する作業や、顧客の問い合わせ内容を分析し、適切な対応を判断する業務に活用できます。また、AIの機械学習機能を組み合わせることで、過去のデータをもとに自動化の精度を向上させることも可能です。

クラス1 RPAよりも高度な処理が可能ですが、AIを活用するため、導入コストや設定の手間がかかる点を考慮する必要があります。企業の業務内容に応じて、適切なツールを選ぶことが重要です。

クラス3 CA:業務プロセスの分析・改善策・意思決定を自動化

クラス3 CA(認知型自動化)は、RPAと高度なAIを組み合わせ、業務プロセスの分析や改善、意思決定まで自動化する技術です。単なる業務の自動化にとどまらず、業務の最適化や戦略的な判断を支援することを目的としています。

企業が持つ膨大なデータを分析し、業務効率を高める最適な方法を提案したり、リスク管理のための予測を行ったりすることが可能です。自然言語処理やディープラーニングを活用し、人間の意思決定を補助する役割を果たします。

ただし、現在はまだ開発段階の技術であり、本格的な実用化には時間を要すると考えられます。今後の技術進化により、RPAは単なる業務自動化の枠を超え、企業の経営判断を支援するツールへと進化していくでしょう。

\ RPAを導入するならまずはこれ! /

RPAとその他ツールの違い

RPAは業務の自動化を実現する技術ですが、AIやbot、Excelマクロなどの他の自動化ツールとは異なる特徴を持っています。適切なツールを選ぶためには、それぞれの違いを理解することが重要です。

AIとの違い

RPAとよく混合されるものとしてAI(Artificial Intelligence)が挙げられます。これらは組み合わせて使われることはあるものの、全く異なるツールです。

AIは膨大なデータに基づき、判断を下す技術やシステムです。「人工知能」という和名の通り、人間でいう「頭脳」を代替する存在であり、自律的に意思決定をするのが特徴です。

一方で、RPAは人間が指定した動作を自動で再現するシステムです。AIのように自ら判断を行うわけではなく、一連の作業を人間が設定したルールに則って行います。AIが頭脳を代替する存在であれば、RPAは「手」や「筋肉」を代替する存在と言えるでしょう。

このように自動化担当業務や特徴が異なり、それに伴って導入難易度にも差が生じます。手元の業務を自動化したいのであれば、まずはAIを搭載していない単体で動くRPAがおすすめです。

関連記事:生成AIにできること・できないことを徹底解説|今すぐ使える活用例も紹介

botとの違い

RPAとbotは、どちらも「自動化」を目的とした技術ですが、用途や仕組みに違いがあります。RPAは、パソコン上で人間が行う作業を模倣し業務全体を自動化するのに対し、botは特定の作業や処理を実行するためのプログラムです。例えば、チャットボットは顧客の問い合わせに自動で対応し、Webスクレイピングボットは特定のサイトからデータを取得することができます。

一方、RPAはExcelやメール、業務アプリケーションなどを横断して操作し、複数の業務を一括で自動化することが可能です。つまり、botは特定のタスクを処理するのに対し、RPAはさまざまな業務を統合的に自動化できるという違いがあります。

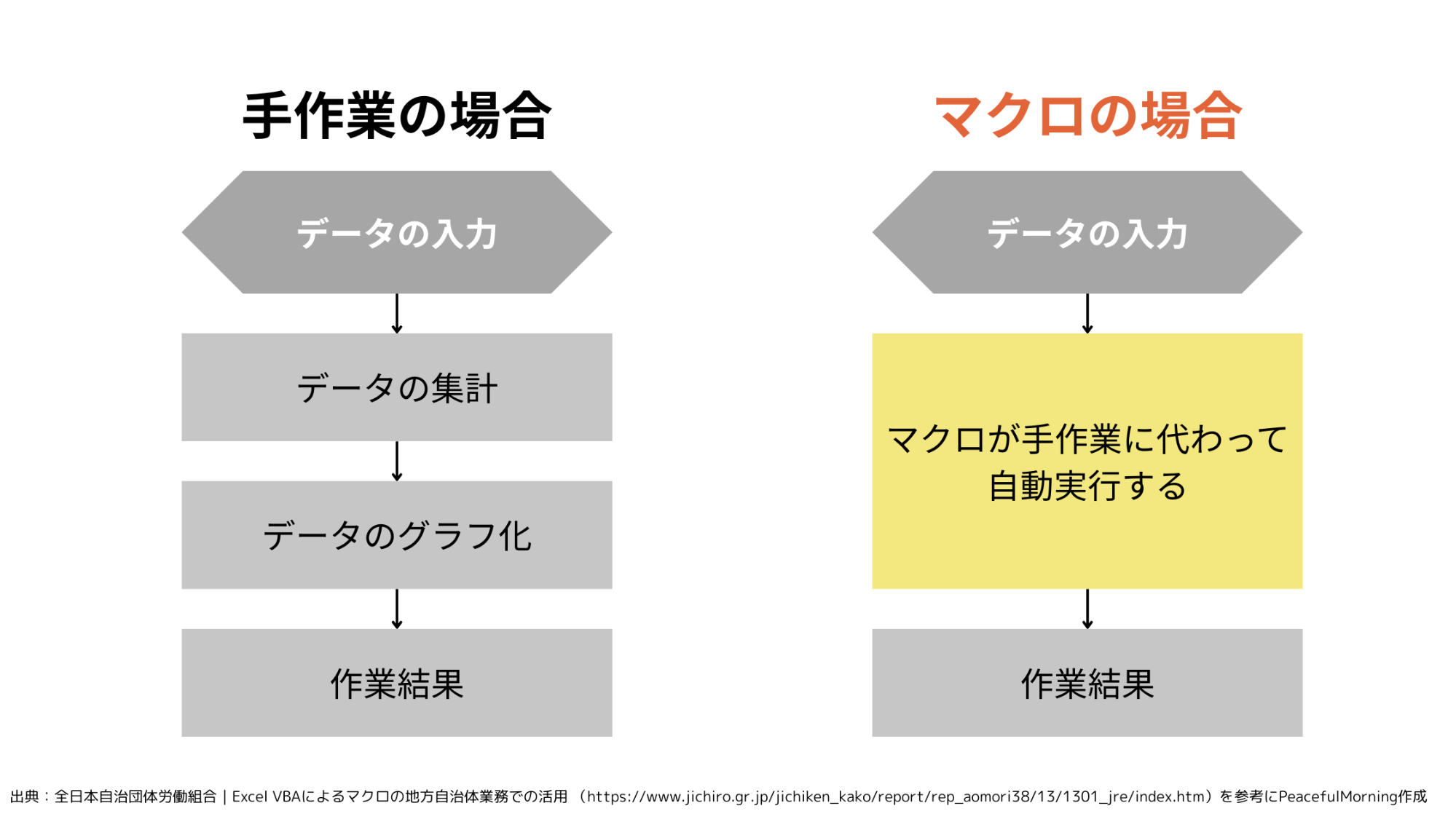

Excelマクロとの違い

ExcelマクロとRPAは、どちらも業務の自動化に役立ちますが、適用範囲が大きく異なります。Excelマクロは、Excel内での作業を自動化するための機能であり、データ入力や計算、グラフ作成などの定型作業を効率化できます。一方、RPAは、Excelだけでなく、業務システムやクラウドツール、メールなど、複数のアプリケーションをまたいで作業を自動化できる点が特徴です。

例えば、Excelマクロでは特定のシート内のデータ整理を自動化できますが、RPAを活用すればメールからデータを取得し、Excelに転記した後、別の業務システムにデータを登録するといった一連の流れを自動化できます。

業務内容に応じて、Excelの自動化で十分な場合はマクロを活用し、より広範囲な業務の効率化を図る場合はRPAを導入するのが適切でしょう。

参考:全日本自治団体労働組合|Excel VBAによるマクロの地方自治体業務での活用

関連記事:Excelのマクロでできることとは?VBAとの違いや使い方を解説

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /

無料トライアル実施中

RPAのメリット・デメリット

RPAのメリット・デメリットを紹介していきます。定型業務を自動化し、生産性の高い業務に集中させてくれる画期的なツールであっても、デメリットは存在します。メリット、デメリットどちらも理解した上で、導入を進めるとよいでしょう。

RPAのメリット1:業務の属人化を防げる

業務の属人化は、特定の担当者に依存することで発生しやすく、担当者が不在になると業務が停滞する、引き継ぎがスムーズに行えないといった課題を引き起こします。RPAを活用することで、こうした属人化を防ぎ、業務の標準化を実現できます。

RPAは、ルールに基づいた定型業務を自動化するため、誰かに依存せずに業務を遂行できます。例えば、経理の請求処理や顧客データの入力作業などをRPAで自動化すれば、特定の担当者がいなくても業務が滞りません。

また、業務プロセスが可視化され、属人性の高い作業を標準化しやすくなるのも大きなメリットです。

RPAのメリット2:業務自動化により生産性が向上する

RPAを活用すると、定型業務を自動化し、作業時間を大幅に短縮できるため、生産性の向上が期待できます。例えば、データ入力や請求書処理などの単純作業をロボットが代行することで、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるでしょう。

また、RPAは24時間稼働が可能であり、業務を人手に頼る必要がなくなるため、業務のスピードも向上します。特に、夜間や休日でも処理を継続できるため、業務の遅延を防ぐことが可能です。このように、RPAを導入することで業務の効率化が進み、企業全体の生産性向上につながるでしょう。

RPAのメリット3:ヒューマンエラーを防げる

手作業による業務では、データ入力ミスや作業漏れなどのヒューマンエラーが発生しやすいです。特に、膨大なデータを扱う業務では、小さなミスが大きなトラブルにつながることもあります。

RPAを活用すれば、あらかじめ設定したルール通りに業務を実行するため、ミスを防ぐことが可能です。例えば、取引先の情報をシステムに入力する業務では、RPAが自動で処理を行うことで、入力ミスのリスクを軽減できるでしょう。

さらに、同じ手順で繰り返し作業を行うため、作業の標準化が進み、業務品質の向上にも貢献します。正確性が求められる業務において、RPAは有効なツールといえるでしょう。

RPAのメリット4:人件費の削減

RPAを導入すると、業務の自動化により人件費を削減できる点も大きなメリットです。単純作業にかかる工数を減らすことで、従業員の負担を軽減し、より戦略的な業務へ人材を活用できるようになります。

例えば、データ入力や書類の仕分け業務をRPAに任せることで、従来必要だった人員を別の業務に割り当てることが可能です。これにより、新たな人材採用の必要がなくなり、人件費の最適化が図れます。

RPAのデメリット1:継続的な管理の必要性

RPAは導入・開発して終わりではなく、導入後も継続的に管理が必要です。AIとの違いで前述したように、RPAツールは能動的に業務を改善するツールではないため、使用しているExcelのシートの変更や連携しているシステムの更新などがあれば、人間がロボットを修正する必要があります。

こうした修正を行わずに使わなくなった(使えなくなった)ロボットは野良ロボットと化し、不要な動作や処理を行なってトラブルを引き起こしてしまいます。

野良ロボットの発生は仕様変更以外にも担当者が不在になった場合に起こり得ます。予算に余裕がある際、ロボットの外注も視野に入れる企業が多くありますが、社内にRPAの管理ができる人間がいない、もしくはRPAの唯一の担当者が異動・退職してしまった場合にも野良ロボットを生み出してしまう可能性が高いので、開発時から意識して継続的に管理できる体制を整える必要があります。

RPAのデメリット2:導入時のコスト

RPAの導入にはコストがかかります。初期コストだけでなくランニングコストもかかるケースが多いため、むやみに導入するのではなく、RPAに任せる仕事を洗い出し、活用イメージを持っておくことが大切です。

また、無料で使えるRPAも存在するため、予め使える機能や費用を比較検討し、自社にあったRPAを選定して導入することをおすすめします。

関連記事:RPAによる自動化のメリット・デメリットは?労働時間削減やミスの抑制など

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /

無料トライアル実施中

RPAでできることと向いている業務

RPAは、決まった手順で繰り返し行う業務を自動化するのに適しています。特に、手作業が多く、時間がかかる業務を自動化することで、業務効率を向上させ、作業ミスを減らすことが可能です。RPAが活用されている、代表的な業務について解説します。

事務作業:請求書の処理や報告書の作成の作成

RPAは、請求書処理や報告書作成といった事務作業の自動化に適しています。事務作業は、定型的なルールに沿って行われることが多く、人が手作業で行うと時間がかかる上に、入力ミスのリスクもあります。

RPAを活用すれば、請求書のデータの読み取りから、システムへの登録やデータの集約、報告書の自動化が可能なため、業務の負担を軽減できるでしょう。特に、大量のデータ処理が必要な企業では、RPAの導入によって作業時間を大幅に短縮できるため、効果的な活用が期待されます。

データ分析:データセットからの情報抽出や分析を自動化

データ分析業務では、大量のデータを処理し、必要な情報を抽出する作業が発生します。これを手作業で行うと、時間がかかるうえ、分析結果にばらつきが生じることもあります。

RPAを活用すると、システムからデータを自動で収集し、特定の条件に基づいて整理・分析することが可能です。例えば、売上データや顧客情報を取得し、ExcelやBIツールにまとめる作業を自動化できます。

システム運用:システムの監視やメンテナンスなどの運用業務

システム運用では、サーバーやネットワークの監視、障害発生時の対応、定期的なメンテナンス作業などが必要です。これらの業務を手作業で行うと、作業負担が大きくなるうえ、人的ミスが発生する可能性もあります。

RPAを活用すれば、システムの監視を自動化し、異常が発生した際に通知を送るよう設定することが可能です。また、定期的なデータバックアップやパッチ適用などのメンテナンス業務も、RPAに任せることで作業の効率化が図れます。

システム運用の負担を軽減することで、IT担当者はより高度な業務に集中できるため、業務全体の生産性向上につながるでしょう。

在庫管理:在庫の確認・発注・補充などのプロセスを自動化

在庫管理は、商品の在庫状況を把握し、適切なタイミングで発注・補充を行う重要な業務です。しかし、手作業で管理すると、データの更新漏れや入力ミスが発生しやすく、業務の精度が下がるリスクがあります。

RPAを導入すると、在庫データを自動で取得し、一定の基準を満たした際に発注処理を行うといった業務を自動化できます。また、複数の倉庫や店舗の在庫情報を統合し、リアルタイムで状況を把握できる仕組みを構築することも可能です。これにより、過剰在庫や品切れを防ぎ、適切な在庫管理を実現できるでしょう。

マーケティング・カスタマーサポート:顧客データの分析や自動応答システム

マーケティング業務では、顧客データの収集・分析、メール配信、SNSの運用管理など、多くの業務が発生します。これらを手作業で行うと、時間がかかるうえ、情報の管理が煩雑になることもあります。

RPAを活用すると、WebサイトやSNSからデータを取得し、ターゲットごとに最適なマーケティング施策を自動で実施することが可能です。例えば、特定の条件に基づいてメールを配信したり、SNSの投稿スケジュールを管理したりする作業を効率化できます。

また、カスタマーサポートでは、チャットボットと連携させることで、顧客からの問い合わせに自動で対応することも可能です。これにより、業務負担の軽減だけでなく、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。

関連記事:RPA化とは?自動化できる業務や進め方・メリットを徹底解説

\ 部署ごとのRPA活用事例100選 /

RPAの導入ステップ

RPAのイメージを掴んでいただいたところで、具体的な導入方法の説明に移っていきます。ここではRPAの導入手順について留意点と合わせてお伝えします。

導入ステップ①:既存業務の洗い出し

まずやるべきことは既存業務を見直すことです。普段何気なく行なっている業務内容を洗い出して、全体像を把握しましょう。RPAを意識し過ぎずにこの過程を行うことで、自動化以前に無くすべき業務や非効率な業務に気づくことができます。

現場の社員にヒアリングを行うのも有効です。その中で「データ入力などの単純業務が大部分を占めている」「定型業務の繰り返しでモチベーションが下がっている」などの課題が見つかればRPAの出番と言えます。

導入ステップ②:導入目的の設定

RPAの導入目的を設定し、それに沿って目標を決めましょう。明確な導入目的を持たずに流行っているからとRPAを導入してしまうのはよくある失敗の原因です。ステップ①で見つけた課題をもとに納得感のある目的を設定しましょう。

目的を明確にした後は現場社員と共有しましょう。導入後にRPAを活用するのは現場社員です。聞き慣れないツールの導入を歓迎し、円滑に進めてもらうためにも、現場社員に導入目的を理解してもらう必要があります。

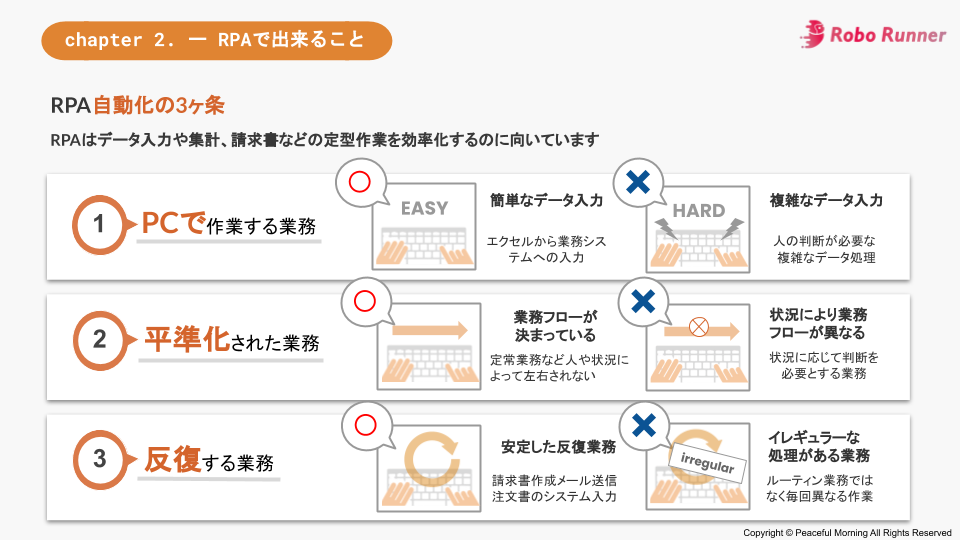

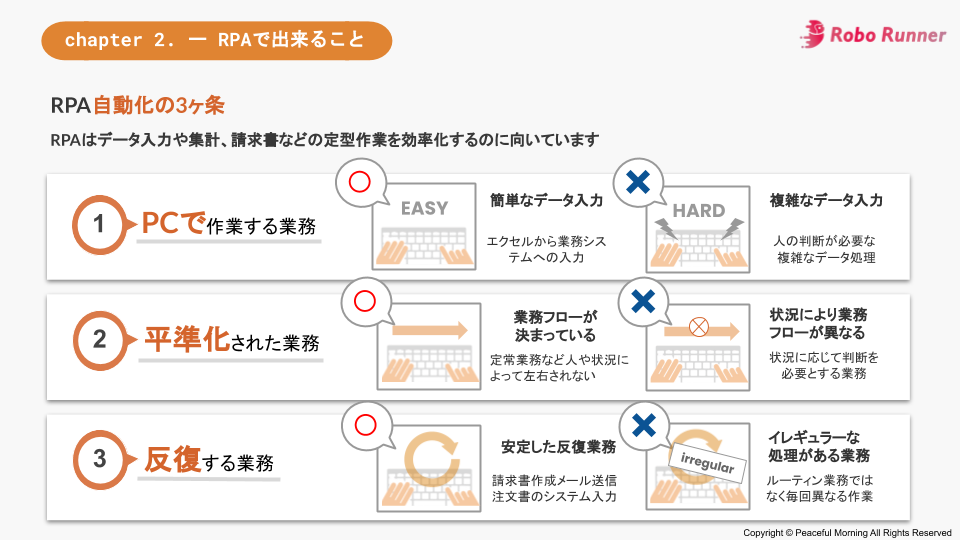

導入ステップ③:RPA対象業務の選定

RPAの特性を理解して課題から浮かび上がった「自動化したい業務」から「自動化すべき業務」を抽出しましょう。RPAに向いている業務は大きく分けて次の3つの特徴を満たすものです。

- PCで作業する業務

- エクセルから業務システムへの入力などの簡単なデータ入力

- 平準化された業務

- 定型業務のように人や状況に左右されず、業務フローが決まっている業務

- 反復する業務

- 請求書作成メール送信、注文書のシステム入力など繰り返し行われる業務

RPAの自動化に向いている業務と向いていない業務をさらに詳しく確認する場合は以下の記事をご覧ください。

関連記事:【RPA導入の失敗原因】よくある失敗と成功へのカギとは

導入ステップ④:定性的・定量的な目標設定

目的と目標は異なります。目的に続き、目標を具体的に定めることで、逆算して今すべきことを割り出したり、プロジェクトの進捗を確認することが出来ます。

定性的な観点と定量的な観点を併せ持ち、明確な目標を設定しましょう。

導入ステップ⑤:RPAツールの選定

一言でRPAといってもツールによってさまざまな違いがあります。対象業務や組織の状態に適したRPAツールを選択しましょう。

例えば、現場主導で導入を進めたい場合、操作の簡易さが重要な決め手になってきます。この場合はプログラミングコードを挿入してより複雑な操作ができるツールよりも、直感的な操作性を売りにしたツールを選択するのが良いでしょう。

導入後に利用するであろう研修サービスや開発支援サービスも、対象RPAツールを指定している場合が多いので、ツール選定の際にサポートの充実度も検討材料の1つにしてもいいかもしれません。

導入ステップ⑥:導入開始

いよいよ導入となった際最も重要なことは、最初から大きな成功を目指さないことです。RPA導入成功のカギはスモールスタートすることです。

まずはテスト運用も兼ねて、小規模で開発の難易度の低いものから自動化を進めていきましょう。この際に無料RPAツールを使って効果測定を行うのもおすすめです。無料RPAツールは以下の記事で紹介しているので是非ご参照ください。

関連記事:【2025年最新】無料RPAツールおすすめ10選|特徴やメリット・デメリットを紹介

\ RPAを導入するならまずはこれ! /

RPAの開発方法

RPAの導入後はロボットの開発が必要です。開発には「自社開発」と「外部委託」の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。以下を参考に、自社にどちらが向いているかを検討しましょう。

| 自社開発 | 外部委託 | |

|---|---|---|

| メリット | ・開発コストを抑えられる ・社内人材を活かして開発できる ・迅速かつ柔軟に改善・修正できる |

・高精度・高難易度のロボットを構築できる |

| デメリット | ・人材のスキル以上の開発は難しい | ・コストが高くなりやすい ・開発内容がブラックボックス化しやすい |

関連記事:RPAを開発するには?手順やメリット・デメリット、失敗させないコツを解説

自社開発のメリット:開発コストが抑えられる

社内の人材を活用するため、外部のベンダーに依頼するよりも費用を抑えられます。ただしコストが一切かからないわけではなく、トレーニングプログラム等を受ける場合は別途費用が必要になります。

自社開発のメリット:社内人材をベースに開発できる

一度開発を社内で行うと、そのノウハウを社内に蓄積し、次のロボット開発に役立てることができます。

更に、元々その業務を担当していた人がRPA開発に取り組むことになるため、認識のズレが生じることなく現場視点を取り入れた最適なロボットを作成することができます。

自社開発のメリット:迅速かつ柔軟に対応できる

外部エンジニアとの連携が不要な分、ロボット開発にスピードをもって着手できる点も特徴です。自動化対象の業務を最も熟知している人が直接開発に関わることで、業務フローを整理・把握する手間が省けます。

また、フローが変更された際すぐに対応できるという特徴もあります。外部エンジニアと逐一連絡を取っていると時間がかかってしまい、ロボットの修正のハードルが上がってしまうでしょう。

自社開発のデメリット:自社の人材の実力以上のことができない

自社開発の場合、開発途中でトラブルや悩みが生じた場合でも、自力で解決する必要があります。専門家の意見やアドバイスがないためスキル習得が容易にできず、実力レベル以上のロボット開発の実現が難しくなってしまいます。

ただし、完全に社内の実力のみで開発するのではなく、RPA専門家の支援を受けながら開発を進めることもできます。この場合は社内の人材のスキルアップが容易になりますが、追加で費用がかかることを押さえておきましょう。

外部委託のメリット:精度の高いロボットや開発難易度の高いロボットを作成できる

外部エンジニアはロボット作成の専門家です。そのため、自社開発よりも効率的かつ安定的なロボットを開発できるでしょう。ロボットの精度が高ければエラーが発生する頻度は低くなり、運用開始後の改善の頻度も下がります。

外部委託のデメリット:コストがかかる

自社開発よりもロボットのクオリティが上がる分、費用が高くなってしまうことは避けられません。

しかし外部委託の中でも「社内に外部のエンジニアを常駐させる場合」と「必要な時のみ外部に委託する場合」があり、それぞれコストが異なります。自社のRPA導入の規模に合わせて最適なものを選択しましょう。

外部委託のデメリット:ブラックボックス化しやすい

外部委託して開発してもらった場合、ロボットの中身について文書を残してもらうこと、納品時に中身について丁寧に説明を受けることが大切です。ロボットがエラーで止まったときに情報共有を受けていないと自分たちで改修することができず、外部の会社に依存することになります。

ブラックボックス化はRPAデメリットの紹介で述べた野良ロボットの原因になってしまうので、継続的に管理できる体制を整えることを意識しましょう。

RPAを導入している企業の活用事例

RPAを導入している企業の活用事例をまとめました。今回紹介する企業は以下の3つです。

- 株式会社ホンダカーズ

- 阪和興業株式会社

- 日本梱包運輸倉庫株式会社

それぞれの活用事例と、得られた効果について紹介するため、導入を検討されている方は参考にしてください。

【株式会社ホンダカーズ】2時間の業務が10分に

株式会社ホンダカーズ三重南では、人手不足の解消と業務効率化のためにRPAを導入しました。特に、当社の基幹システム「e-Dealer」を活用した業務は、手作業による負担が大きく、1日2時間以上の作業時間がかかっていたことが課題でした。

RPAを導入した結果、SMS送信、顧客リスト作成、営業データのアップロードといった業務が10分で完了するようになり、大幅な時間削減に成功しました。ツールの選定では、動作の軽快さや直感的な操作性を評価し、UiPathを採用しています。

また、RPAの活用により、業務の標準化や不要な作業の見直しが進み、全体の業務効率が向上しました。今後は、他部署にもRPAを展開し、さらなる生産性向上を目指しています。

関連記事:2時間の業務がたった10分に?その理由とは? ー DXの真の価値は商習慣を見直す「業務プロセスの最適化」|株式会社ホンダカーズ三重南

【阪和興業株式会社】残業時間30%削減に成功・業務効率化・コストダウン

阪和興業株式会社では、業務効率化とコスト削減を目的にRPAを導入しました。従来、発注書の処理やデータ入力に多くの時間を費やしており、業務負担が増加し、残業時間の増加が問題となっていました。

RPAの導入後は、10本のロボットを活用し、発注処理やデータ入力を自動化。その結果、2人分の工数削減と残業時間30%の削減に成功。これにより、従業員はデータ処理から解放され、営業サポートや仕入先との交渉といった本来の業務に集中できるようになりました。

また、RPAの活用により、情報共有の標準化や属人化の解消が進み、社内の生産性が向上。さらに、取引先企業にもRPA導入を推奨し、業界全体のデジタル化を促進しています。

関連記事:人は人にしかできない仕事を追求するー業界の「当たり前」を覆した、新たなDXのカタチ|阪和興業株式会社

【日本梱包運輸倉庫株式会社】営業所ごとの独自管理からデータ管理の標準化へ

日本梱包運輸倉庫株式会社では、営業所ごとに異なるデータ管理方法を統一し、業務の効率化を図るためにRPAを導入しました。従来、各営業所が独自に管理を行っており、データの一元化が難しい状況でした。

RPAの導入により、データの標準化が進み、業務の可視化や管理の効率化に成功し、従業員の作業負担が軽減されただけでなく、社内のDX推進にも大きく貢献しました。また、各拠点の業務フローを統一することで、情報共有が円滑になり、業務の属人化も解消されています。

さらに、現場の従業員からRPAのプログラマーを目指す声も上がり、社内の意識改革につながったことも大きな成果です。

関連記事:営業所ごとの独自管理からデータ管理の標準化へー大転換期の物流業界DX事例|日本梱包運輸倉庫株式会社

まとめ

定型業務の自動化を得意とするRPAは、リソース不足やヒューマンエラーを解消するなど様々なメリットがあります。AIや他のツールと組み合わせて使用すれば、さらなる効率化が期待できるでしょう。

なお、RPAは導入後に開発の必要があるため、自社あるいは外部委託でロボットを制作する必要があります。現場の混乱や抵抗を招かないためにも、プロにいつでも相談できる環境があると安心です。

Peaceful Morning株式会社ではRPAの開発・運用課題を解決する「Robo Runner」を提供しています。Robo Runnerは企業におけるRPA運用でボトルネックとなる引き継ぎや学習、開発やその他RPA導入〜本格稼働までの間に出てくる様々な困りごとを、経験豊富な専任サポーターが丁寧に解決します。

月額11万円から低コストですべてのサービスをオンラインで利用できるため、RPAのお悩み事があれば、ぜひご活用ください。

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /

無料トライアル実施中

[…] RPA HACK 1 pocketRPAとは何か?すぐわかるまとめ!概要~導入時のポイントまで!https://rpahack.com/rpa-summaryRPAという言葉を新聞やWebニュースでよく耳にするけどよくわからない・ […]

[…] 本セミナーを主催するPeaceful Morning株式会社様が運営するメディアでは、RPA(Robotic Process Automation)に興味を持つ人が多いといいます。その中でも読者が特に気になるという声をあげてい […]