RPA(Robotic Process Automation)とは、人間がPC上で行うエクセルやブラウザなどの定型操作を自動化するツールであり、近年は業務効率化や生産性向上のためのテクノロジーとして注目を集め続けています。

日本国内ではWinActor、UiPath、BizRobo!などのRPA製品が特に導入実績が大きいと言われており、中でも先日10月1日に最新版のVer.7.1.1がNTTアドバンステクノロジ株式会社よりリリースされたばかりのWinActorは、業界ではシェアNo.1を誇るRPAツールです。

今回はRPAツールWinActorについて、特徴や実際の導入事例、価格や関連資格などの情報をわかりやすくまとめました。RPAやWinActorについてあまり詳しくないという方でも、この記事を読んでいただくとWinActorの大体の特徴を把握できるコンテンツになっております。

WinActorについての記事はこちらもおすすめです。↓

WinActorとは

WinActorのHPより引用

「WinActor®︎」はNTTグループのICT企業・NTTアドバンステクノロジ株式会社(以下NTT-AT)が開発する純国産RPAツールです。2014年に同社より販売が開始されたWinActorは、今年9月に導入社数が5,300社を突破し、近年注目度が右肩上がりのRPA市場において、WinActorは国内シェアNo.1を誇っています。

※RPAについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください↓

WinActorの1番の特徴は、そのスローガンが『現場フレンドリー』であるように、現場担当者に寄り添った使いやすさを持つという点です。

WinActorは『Windows端末上のアプリケーションの操作を学習し、自動実行するソフトウェア型ロボット(NTTデータ公式サイトより引用)』ではありますが、利用に際してプログラミングに精通している必要なく、人がPCで行なっている作業の手順を「シナリオ」として記憶させることで、ITの専門家でないユーザでも簡単にロボットを用いた自動化を実現できます。

定常的に生じる業務や、処理は単純だが時間がかかる業務をロボットに任せることで、人的なミスの発生を防げる他、ユーザ自身はより重要な業務に集中することで、全体として業務効率の改善が期待されます。

◯NTTアドバンステクノロジ株式会社

本社所在地:神奈川県川崎市

代表取締役社長:木村丈治

事業内容:トータルソリューション事業、セキュリティ事業、クラウド・IoT事業、AI×ロボティクス事業、グローバル事業、知的財産事業

ウェブサイト:https://www.ntt-at.co.jp/

※WinActorはNTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

WinActor:導入事例3選

WinActorは利用できるアプリケーションの制限がなく、様々な業界で導入が進められおり、2020年9月時点で導入社数は5,300を突破しています。ここではWinActorの導入により実際に業務が改善された例をいくつかご紹介します。

「どんな業務が自動化できるのかわからない」「自分の業務がRPAで自動化できるのか知りたい」という方はRPAの導入に関するこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。↓

導入事例①(メーカー):JFEスチール株式会社

まずは働き方改革を進めるメーカーでの導入事例です。

日本の大手鉄鋼メーカーであるJFEスチール株式会社の知多製造所では、2017年より全社で取り組んでいる「ワークスタイル変革」における業務効率化施策の一つとして、RPAの導入が検討され、システム開発のスキルや経験がなくても簡単に「シナリオ」を作成できる「WinActor」が、そのツールとして選ばれました。

RPA化した主な業務は、製造のスケジュール管理、実績管理、品質管理等に必要な情報をシステムに入力・整理する作業や、基幹システムへデータを投入する作業などです。タイムリーに実行する必要のあるこれらのデータ入力作業を自動化することで、解析・改善作業により多くの時間を当てられるようになり、結果として1ヶ月当たり約283時間の時間削減効果が確認されました。

参照元『WinActor®導入事例【JFEスチール株式会社】』

導入事例②(メディア):讀賣テレビ放送株式会社

続いて、大量の情報を扱うメディアでの導入事例を紹介します。近畿広域圏を対象にテレビ放送を行う日本テレビ系列の準キー局・讀賣テレビ放送株式会社では、2018年11月から社内事務の業務効率化のためにRPAが導入され、メニューが日本語で導入がしやすいという理由から「WinActor」が選ばれました。

RPA化した主な業務は、「データ放送」のアクセスログの集計やそのデータを利用した会議資料の作成、勤怠管理、収支明細の集計など、膨大なデータを扱う作業や手順・ルールが明確な作業です。自動化によりこうした膨大なデータの短時間集計や過剰労働の抑制が可能となり、同社では年間約2,000数百時間もの効率化を実現したとのことです。

参照元『WinActor®導入事例【讀賣テレビ放送株式会社】』

導入事例③(自治体):鹿児島県奄美市役所

RPAは自治体でも活用されています。奄美市役所では、総務省の「革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業」の一環であるRPA導入補助事業として、2019年にWinActorを利用した業務の自動化が行われました。

当時RPA化した主な業務は、職員の健康データの個人ごとの集約・抽出作業、ふるさと納税の寄付者データの管理作業、軽自動車税に関連する業務などです。ここで蓄積されたRPAによる業務自動化のノウハウは、2020年に新型コロナウイルス感染拡大を受けて実施された「特別定額給付金」に関連する諸作業で活用されました。

手書き申請書のテキストデータ化や同データのシステム入力といったスピードと正確さが同時に求められる作業をWinActorで自動化することにより、約27,000件の申請を短期間で処理し、申請から最短で4日での給付が可能となりました。また担当者が電話対応などに専念できる環境が構築されたことで、給付金事業対応のために当初予定されていた他部署からの動員を最終的にゼロにすることができました。

WinActorの最新バージョンVer7の特徴とは?

WinActor HPより引用

続いて、これまで紹介してきたRPAツール「WinActor」について、2020年1月末にリリースされたVer.7から、2020年10月にリリースされたばかりの最新版 Ver.7.1.1まで、旧バージョンからの変更点を中心に特徴をまとめていきます。

Ver.7

コンセプト

Ver.7シリーズは、WinActor最大の特徴である「現場フレンドリー」の思想のもと、初心者にも上級プログラマにも、また現場のデスクトップユースに加え大規模なエンタープライズユースにも対応できる、「つまずかない、つまずいても転ばない」、誰もが使い易い“次世代RPA”を追及します。(参照元『WinActor® Ver.7』)

旧バージョンと比較して、Ver.7はUIとUXを徹底改善したことによりシナリオ開発の生産性が飛躍的に向上したこと、ソフトウェアアーキテクチャを根本から見直すことで処理速度が大幅に高速化したことなどが大きな特徴と言えます。以下でそれぞれの特徴を紹介します。

主な特徴

①視認性と操作性を重視したUI

・シナリオ編集画面モードで、洗練さを追求した「メインモード」、従来版を踏襲した「クラシックモード」、長時間の作業でも目に優しい「ダークモード」の3種類を選択可能

・「ドッキングウィンドウ」でユーザーの好みに合わせた画面レイアウトのカスタマイズが可能

②複数シナリオの同時編集・デバッグ効率性の向上

・複数のシナリオの同時編集が可能

・デバッグ関連ボタンの追加やエラー発生箇所の表示方法のによりデバッグの効率性が向上

・デバッグ時にエラー要素が赤枠表示、エラー個数が表示

③大幅な高速化

・ソフトウェアアーキテクチャをフルリメイクにより処理速度の大幅な高速化が実現

・これにより大規模・大量な業務を自動化するエンタープライズユースにも対応

④チュートリアルをより楽しく

・チュートリアルがストーリー形式に刷新

・体験しながらシナリオ作成のための基本から実践的、応用的な操作までを学習可能

⑤旧バージョンとの下位互換性

・WinActor Ver.5/Ver.6で作成したシナリオファイル(拡張子がums5/ums6)を実行可能

※WinActor Ver.5/Ver.6のファイルをWinActor Ver.7で保存すると拡張子がums7となり、旧バージョンでの実行は不可能

「WinActor Ver.7」については下記の記事により詳しくまとめられています。さらに知りたい方は是非ご覧ください。

Ver.7.1(2020年8月リリース)

Ver.7.1では新たに上級プログラマ向けの開発環境や、RPAが「いつ」「何をしたか」を事後検証可能とするエンタープライズユース向けのログ出力などが実装されました。以下でそれぞれの機能の概要を紹介します。

シナリオ作成の効率化の機能

・WinActor Scenario Script

WinActor専用のプログラミング言語によるシナリオ開発機能です。上級プログラマが普段慣れ親しんでいる一般のテキストエディタを使ったシナリオ開発が可能になりました。エンタープライズにおける大規模なシナリオ開発の現場でもシナリオ間の差分比較や、検索・一括置換が容易となり、生産性が格段に向上します。

・テーブルスクレイピングライブラリ

Webページにある表情報を取得しCSVファイルに出力します。Webサイト上の情報を簡単にデータ化できます。

・OCRベースの画像マッチング機能

スクリーンOCRを画像認識機能に搭載することで画面中の文字列を起点とした操作の記録や実行が容易になります。

・お気に入り機能

よく使うノードやライブラリをお気に入りに登録可能になりました。

・シナリオ/タブの追加、及び一覧表示機能

新しいシナリオファイルやタブの追加が可能になり、複数タブでシナリオを管理し比較することで、シナリオ作成の効率化が期待されます。

シナリオ運用・保守の効率化の機能

・オンラインシナリオ管理機能

WinActor Manager on Cloud 管理下において、シナリオのダウンロードだけでなくWinActorからのアップロードが可能となりました。複数拠点同士でのシナリオ共有自由度の向上は、作業における場所の制約を撤廃し、生産性や業務品質の向上につながります。

・管理サーバーへのログ送信

WinActor Manager on Cloudとの組合せにより、WinActorがシナリオを実行する際のログをクラウド上に保存することが可能になり、WinActorが「いつ」「何をしたか」の事後検証が可能となります。

Ver.7.1.1(2020年10月リリース)

2020年度10月にリリースされたVer.7.1.1では、メニューから「表示言語」を日本語と英語に切り替え可能となり、日本語のWindows®上で作成したシナリオを英語環境においてもそのまま利用することができるようになりました。

WinActorの価格

バージョンアップを重ね、「現場フレンドリー」を追及し続けるWinActor。RPAによる業務自動化は、効率化によるコストダウンをもたらすことが期待されますが、導入を検討する際にはRPAによって削減されるコストとRPAの導入にかかるコストを比較する必要があります。WinActorに関する主なコストには、年間ライセンス料、シナリオ作成費用、運用・保守費用などがあります。販売代理店により提供価格や付帯サービスが異なるため気になる方はお問い合わせください。

年間ライセンス料は導入時に必要となるWinActor自体の価格であり、ノードロックライセンスとフローティングライセンスの2種類が存在します。

ノードロックライセンス

ノードロックライセンスを2つ取得した場合のイメージ

特徴

ノードロックライセンスとはWinActorをインストールしたコンピュータ本体に紐付ける形式のライセンスであり、インストールするコンピュータと同じ数のノードロックライセンスが必要です。この形式のライセンスはPC1台から導入できる手軽さが利点です。

価格

年間ライセンス料(税別)は下記の通りです。

・フル機能版 :908,000円

・実行版 :248,000円 (いずれもメーカー希望小売価格)

フローティングライセンス

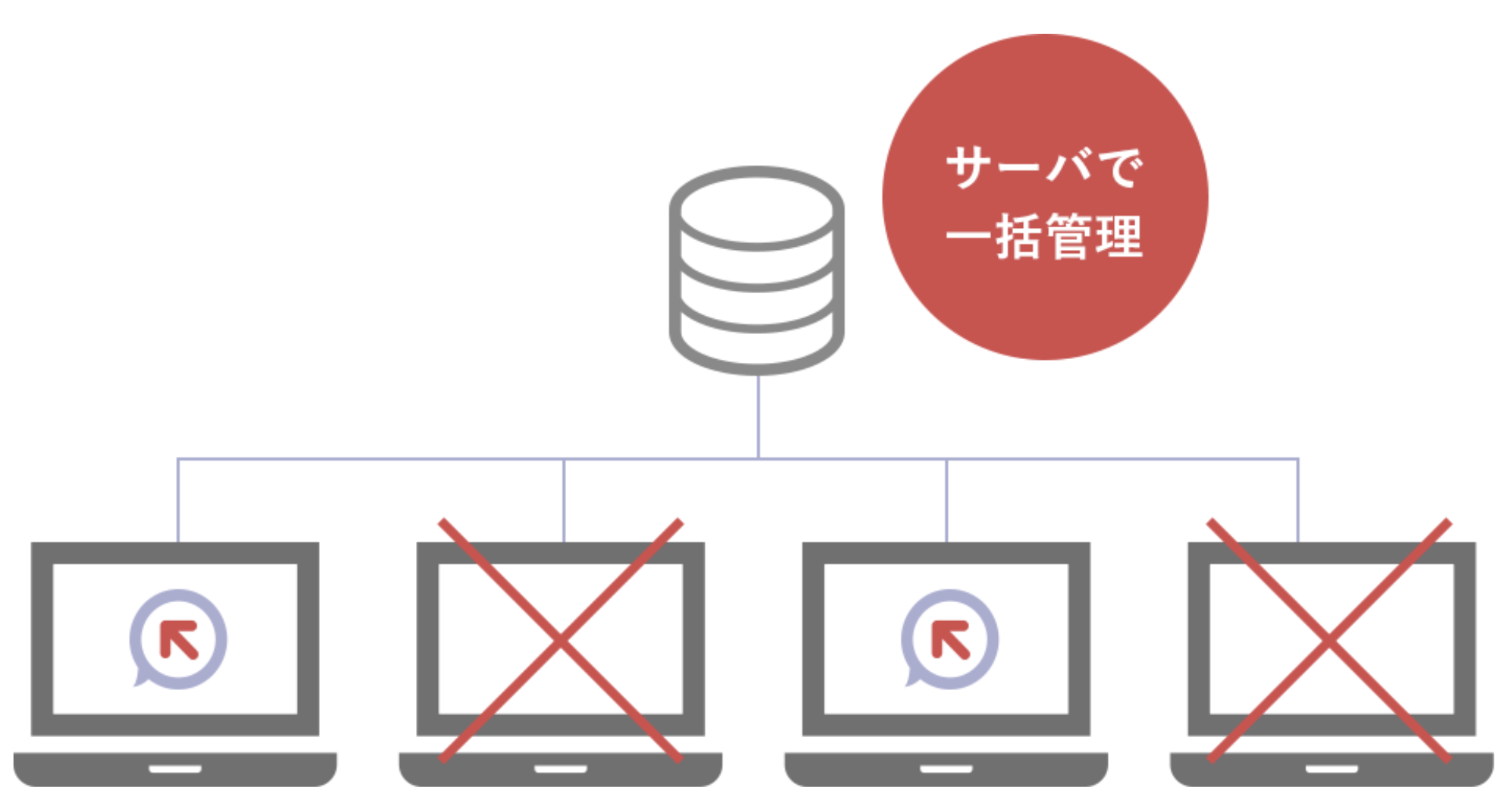

フローティングライセンスを2つ取得した場合のイメージ

特徴

フローティングライセンスとは、コンピュータを限定せずにWinActorを利用できる形式のライセンスです。ライセンスの購入者は保有するライセンス数を超過しない範囲でWinActorを複数同時に使用できます。この形式のライセンスは、WinActorを利用する端末が限定されないというメリットを持つ一方、フローティングライセンス管理のためのサーバーの設置や管理ツールの費用が追加で必要となるため、導入規模によっては割高となる可能性があります。

価格

年間ライセンス料(税別)は下記の通りです。

・フル機能版 :オープン価格

・実行版 :オープン価格

・管理実行版 :オープン価格

フル機能版と実行版について

ライセンスにはシナリオの作成から編集、実行までの全てが可能なフル機能版と、作成されたシナリオの実行のみが可能な実行版の2種類が存在します。導入時にはフル機能版1台以上の購入が必須です。「開発スピードを高めたい場合はフル機能版を追加し、処理スピードを高めたい場合は実行版を追加する」といったように、RPAを導入するプロジェクトの体制に合わせて効率的にライセンスを選択することができます。

WinActorの勉強方法

シナリオ作成やその他WinActorの運用・保守を自社で対応する場合、WinActorを使いこなす人材を確保する必要があります。ここではWinActorの使い方を学ぶ手段をご紹介します。自社のRPA人材の育成を検討している方、WinActorを使いこなせるようになりたい方はぜひ参考にしてください。

e-Learning

時間や場所の制約がない勉強方法としてe-Learningが挙げられます。e-Learningの教材としては、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下NTTデータ)による『「公式」 eラーニング教材』が販売されているほか、株式会社NTTドコモが提供する『WinActor認定研修(eラーニング)』、ヒューマンリソシア株式会社による『eラーニングコンテンツ』などが存在します。

また、ヒューマンリソシア株式会社は通常の対面での研修もサービスとして提供しています。

RPA Community

上述の「習う」という形式の勉強方法に加え、コミュニティサイトを利用して情報収集・交換を行うことも有効な勉強法です。RPA Communityは特定の企業ではなくユーザーを主体に運営されるユーザーメインのコミュニティであり、WinActorの使い方に限らず、RPAに関連する様々な情報を入手する場として適しています。

書籍

ここではWinActorの勉強に関する書籍を紹介します。

徹底解説RPAツール WinActor導入・応用完全ガイド

SBモバイルサービス株式会社(ソフトバンクグループ)が、蓄積してきたWinActorのノウハウが詰まった一冊になっております。

https://www.amazon.co.jp/dp/B07T2X3B4M/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1

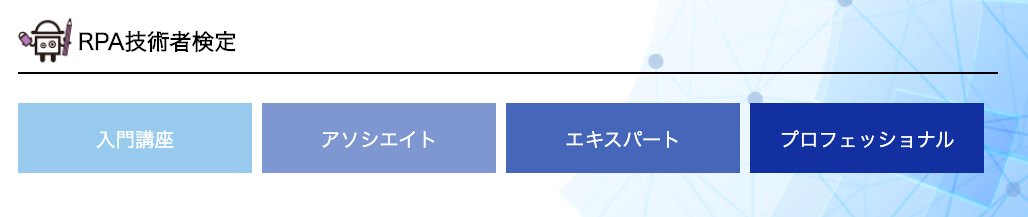

WinActorの資格

WinActorには勉強を進める際の目標や自身をアピールする材料としても活用できる「RPA技術検定」という資格があります。RPA技術検定はNTTデータが実施する試験であり、試験はレベル順に「入門講座」「アソシエイト」「エキスパート」の3段階存在します。(最高レベル「プロフェッショナル」の実施予定あり。)

「入門講座」は検定という名称ではあるものの受験資格や受験料は特にないため説明は省略します。「アソシエイト」はWinActorは50問の多肢選択式、「エキスパート」は選択式30問と実技3問の2部構成となっています。検定は勉強の目標や自身のアピールポイントとして役に立つだけでなく、自身のRPA技術を客観的な基準で評価する機会でもあるため、ぜひチャレンジしてみてください。

詳しい詳細はこちら↓

『RPA 技術者検定 | WINACTOR | NTT DATA』

WinActorの今後

「現場フレンドリー」を掲げるWinActorは、比較的低コストでの導入や直感的な操作による自動化を可能にすることで、RPAツールにおいて国内シェアNo.1を維持しています。今後リリース予定の機能として「初心者向けの変数を用いないシナリオ記述」や「バックグラウンド対応」などをあげており、ユーザーの利便性を重視したWinActorの進化がより一層加速することが期待されます。

今後、少子高齢化に伴い労働力人口の減少・高齢化が進む日本において、生産性向上のために「限られた労働力の中でいかに業務を効率化させるか」ということがより重視され、 WinActorをはじめとするRPAは業務効率化の有効な施策の一つとして広く普及していくでしょう。

Robo Runnerに関する記事↓

他のRPAツールに関する記事はこちら↓

コメントを残す