事務職で行われる作業は、定型・反復など型にはまった業務が多いことから、ツールの活用などを通じて業務改善できる部分の多い職種です。しかしツールを導入した場合、一時的ではあっても混乱が生じる懸念もあるため、業務改善を図る上ではスモールスタートが推奨されます。

本記事では、「従業員」「部署・全社」の2つのシーンによる小さな業務改善事例について解説します。今日から取り組める業務効率化への5つのステップについても解説しているので、事務職の業務効率を改善したい担当者の方や責任者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

【従業員向け】事務仕事における小さな改善事例

ここではまず「従業員向け」の小さな改善事例について解説します。具体的には下記の通りです。

- パソコン内のフォルダ整理

- 日常使いする単語のユーザー辞書登録

- ショートカットキーの活用

- 関数・マクロの活用

- タスク管理

- 時間ごとに業務を分ける

いずれも意識改革によっては今日から取り組めるものばかりなので、どのように取り組むのか手順や内容について見ていきましょう。

パソコン内のフォルダ整理

パソコン内のフォルダは、できる限り整理整頓を心がけましょう。忙しいときであれば仕方ありませんが、時間にゆとりがあるときは一例ですが、以下のようにフォルダやファイルを整理してみることをおすすめします。

- 日常的に使うフォルダ(日常的に使うファイルを収納)

- 定期的に使うフォルダ(定期的に使うファイルを収納)

- ほとんど使用しないフォルダ(ほとんど使用しないものの削除できないファイルを収納)

日常的に使うフォルダおよびファイルは、いつでも閲覧できるようタスクバーなどに固定することで素早く内容を確認・編集できるので、利便性の向上につながります。ほとんど使用しないフォルダやファイルで削除できないものについては、USBメモリーやクラウドストレージに移動させれば必要な時に取り出すことができます。

日常使いする単語のユーザー辞書登録

PCや変換ソフトなどのユーザー辞書を活用するのも方法の1つです。事務職ではさまざまな方にメールや書類を作成する機会が多いですが、日常使いする単語をユーザー辞書に登録しておくと業務の効率化を可能にします。

例えば企業名です。日本語のみの企業名であれば素早く打つことはできるでしょう。しかし、英単語や数字などが多用された企業名の場合、入力する度に確認する手間がかかります。

比較的やり取りすることの多い企業や担当者などは、この機会に企業名や担当者名を辞書登録することで、入力時間の短縮や入力ミスの防止につながります。なお、近年では変換ソフトにユーザー辞書を内蔵したツールも多いため、日常的にメール文を作成することが多く内容のチェック作業を削減したいときは、変換ソフトの導入も視野に入れるとよいでしょう。

ショートカットキーの活用

ショートカットキーを活用することで、さまざまなパソコン操作を時短できます。ショートカットキーとはマウス操作をすることなく特定の作業ができる機能のことです。代表的なショートカットキーは下表の通りです。

|

使用するキー |

操作内容 |

|

Ctrl + C |

選択したテキストをコピーする |

|

Ctrl + V |

選択したテキストを貼り付ける |

|

Ctrl + X |

選択したテキストを切り取る |

|

Ctrl + Z |

前の操作に戻る |

|

Ctrl + Y |

元に戻した操作をもう一度やり直す |

|

Ctrl + A |

全ての項目を選択する |

|

Ctrl + D |

選択した項目を削除しごみ箱に移動する |

|

Win +Shift + S |

画面上で指定した領域のスクリーンショットを撮影する |

|

Win +Shift + R |

画面上で指定した領域を動画撮影する |

|

PrtSc(またはprint screen) |

画面全体のスクリーンショットを撮影しピクチャフォルダに自動保存する |

|

Win(またはWindowsマーク) |

スタートメニューを表示する |

|

F5 |

作業中のウィンドウを最新情報に更新する |

|

F6 |

ひらがな入力に切り替える |

|

F7 |

全角カタカナ入力に切り替える |

|

F8 |

半角カタカナ入力に切り替える |

|

F9 |

全角英数字に切り替える |

|

F10 |

半角英数字入力に切り替える |

|

Shift + 矢印キー |

複数の項目を選択する |

|

Shift + F10 |

ショートカットメニューを表示する (右クリックしたときのコマンドを表示する) |

|

Win(またはWindowsマーク) + 数字 |

タスクバーに固定したアプリを起動する (左からカウントされる) |

|

Win(またはWindowsマーク) + A |

アクションセンターを表示する |

|

Win(またはWindowsマーク) + B + Enter |

タスクバーの右側に隠れたインジケータを表示する |

|

Win + ; |

拡大鏡を開く |

|

Win + Esc |

拡大鏡を閉じる |

|

Ctrl + Shift + ドラッグ |

選択した項目のショートカットを作成する |

|

Alt + F4(Ctrl + W) |

ウィンドウを閉じる |

|

Ctrl + F |

ファイル・フォルダー内検索 |

|

Ctrl + H |

履歴画面を表示する (Googleドキュメントでは検索と置換が行える) |

|

Ctrl + P |

ページを印刷する |

|

Ctrl + J |

ダウンロード画面を表示する |

上表は一部であり、まだまだ多くのショートカットキーが存在します。なかにはOfficeソフトのExcelやGoogleスプレッドシートなどに対応しているものもあります。紹介したショートカットキーは多くの業務で活用できるので、今日からさっそく試してみましょう。

関数・マクロの活用

ExcelやGoogleスプレッドシートで作業する場合には、関数やマクロの活用がおすすめです。関数はシート上で選択したセルの計算や集計するときに用いる数式を指し、マクロはExcel操作の手順を記録させ、自動で実行できる機能を指します。

資料作成やデータ入力・集計は事務職のなかでも取り組むことの多い業務であるため、関数を使いキーボードから手が離れる時間をなくす、入力そのものを自動化して業務負担の削減につなげるなどの工夫を取り入れ、業務改善につなげましょう。

関連記事:エクセルを使って業務効率化した事例10選|方法とメリットを解説

タスク管理

普段からさまざまな業務に取り掛かることが多い場合は、タスク管理を始めてみましょう。朝礼から退勤までの間に取り組むべき業務を付箋やメモ帳、パソコン内にあるメモアプリなどに書き出すことで、どの時間帯までに何から終わらせるべきなのか優先順位をつけることができます。

やるべき業務を忘れる心配がないほか、業務が完了するたびにタスクを削除、あるいはメモを捨てるので、1つひとつ達成したことが視覚で分かり、モチベーションの維持にもつながります。

時間ごとに業務を分ける

普段の業務を効率よく進めるため、時間を区切って業務に取り組むのもおすすめです。例えば仕事を25分に区切り、その間に軽い休憩を挟むポモドーロテクニック(ポモドーロ法など)と呼ばれる方法があります。時間管理術とも呼ばれており、高い集中力を維持しながら生産性向上が期待できます。

参考:明治大学大学院先端数理科学研究科|カウントダウンを用いた タスク促進手法に関する研究

【部署・全社向け】業務改善事例

ここでは「部署・全社向け」の業務改善事例として、以下項目について解説します。

- 不要・非効率な業務の削減

- 会議・ミーティングの削減

- 目標の共有・周知

- 業務のマニュアル化

- 担当者の変更・ローテーション

- 席順などの最適化

- 情報のIT化・電子化

- 設備の入れ替え

- 研修

- 従業員評価の最適化

- 外注の活用

どのように取り組むのか内容を詳しく解説します。

不要・非効率な業務の削減

業務内容が人ごとに異なる、いわゆるブラックボックス化しているときは、日常的に行われる業務とそのフローを洗い出しましょう。例えば下記のような業務は不要または非効率な業務の部類に該当することから、必要な業務であるかを今一度見直してみてください。

- 全社または部署に対するアナウンス・リマインドメール

- フォーマット化されていない資料の作成

- データの転記

- 会議資料の印刷・配付

例えば全社または部署に対するアナウンスやリマインドメールについては、内容をルール化し共通のマニュアルなどを作成しておくことで、メールの送付作業をなくせます。資料作成においては、ある程度の型やフォーマットを作成しておくことで、作業時間の短縮につながります。

その他にも、データの転記はマクロやRPAで自動化、会議資料は紙ではなくデータファイルを共有することで、印刷・配布時間を削減可能です。

会議・ミーティングの削減

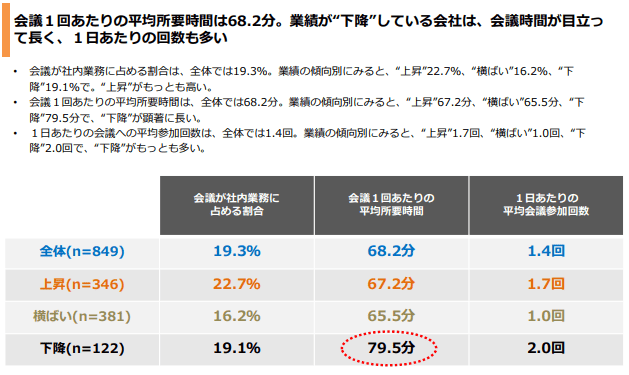

会議・ミーティングの削減も業務改善に役立ちます。株式会社JR東海エージェンシーの調査によると、会議1回あたりの平均所要時間は68.2分であり、業績が下降している会社は目立って会議が長く1日あたりの回数も多いことが分かりました。

調査結果を受け、この機会に自社の会議内容や時間、回数を見直してみましょう。不要な会議・ミーティングがあると明らかになれば、その時間をカットするだけで従業員すべての時間的リソースを確保できます。空いた時間を別の作業に取り組むなど有効活用できれば、従業員1人ひとりの業務負担を減らしながら組織全体の生産性向上が実現できるでしょう。

出典:株式会社JR東海エージェンシー|ビジネスパーソンの「社内会議」に関する調査

目標の共有・周知

社内業務に取り組む上では、明確な目標を設定し、そのプロセスを全社で共有することが重要です。目標が十分に伝わっていないと、業務の背景や目的が見えづらくなり、作業への納得感を持てずに、入力ミスや非効率な対応を招く恐れがあります。

一人ひとりが「なぜその作業が必要なのか」を理解することで、業務への意識は大きく変わります。 共有・周知を徹底すれば、自身の業務の意味や重要性を実感できるようになり、自然と主体的な行動も促されます。たとえば、分からないことは上司や先輩に質問する、自分で調べてみるなど、能動的な姿勢が社内に根付きやすくなります。

こうした意識改革は、従業員の基礎力の底上げにもつながり、結果として組織全体の競争力強化にも寄与します。

業務のマニュアル化

属人化している作業があればマニュアルを作成し、部署に属する従業員全員でも把握できるように整備しましょう。業務フローについて理解を深めることができれば、常時担当していた従業員が欠勤しても、代わりに別の従業員に任せることができます。マニュアル化を通じて、新入社員でも即戦力として活躍できる可能性もあります。

属人化によって育児休暇や時短勤務を希望できなかった従業員がいた可能性も考慮し、部署全体で事務作業をカバーできる環境の構築につなげましょう。

担当者の変更・ローテーション

業務担当者を変えたり、定型化している業務をローテーションで行ったりするなども業務改善に効果的です。かえって業務負担が増え非効率に感じるかもしれませんが、このような取り組みによって下記のようなメリットに期待できます。

- 業務の標準化が期待できる

- 改善点の可視化

- モチベーションの維持・低下防止

- 従業員不足が不足した場合のフォロー体制の構築

業務のマニュアル化と同様、担当者を変えたりローテーションを組んだりすることでも、業務内容を従業員それぞれが理解し、取り組むことができます。欠勤や育児休暇の取得など万が一の場合でも、部署内で冷静に対応できます。

席順などの最適化

従業員1人ひとりが主に取り組む業務内容を把握し、適切な席順であるかについても確認しましょう。事務作業ではパソコンで作成したデータをプリンターで出力する機会も多いですが、プリンターから席が離れていると印刷物を取り出し着席するまでにいくらか時間がかかります。

日常的に使う周辺機器は、日常的に使う従業員の側にくるよう席替えやレイアウト変更を行いましょう。日々の業務を振り返り従業員の動線を見つけることができれば、従業員それぞれが業務に取り組みやすい環境を構築できるでしょう。

情報のIT化・電子化

印刷が必要になる資料もある一方で、PDFをはじめとしたデータ化でも問題ない資料もあります。例えば、取引先に提出するものであれば請求書や発注書、社内で使用するものであれば経費や出張費精算、社用車などの各種申請書類は電子化を図りましょう。紙媒体の発行数を減らすことで、印刷にかかっていた用紙やインクといった細かなコストを削減できます。

電子化を全社で統一できれば、各部署で必要な資料をデータで共有可能です。保管庫などから資料を探す手間や労力、資料を保管する部署を訪ねる時間も削減できるので、紙媒体を中心としている場合はこの機会に電子化に取り組んでみましょう。

関連記事:【2025年最新】AI-OCR比較10選|選び方・価格・導入時の注意点を解説

設備の入れ替え

本格的に業務改善に取り組むのであれば、利便性に優れた設備に入れ替える方法も有効です。パソコンやモニター、プリンターなどは、一定の需要があることから、数か月単位で新製品が誕生しています。今年販売されたパソコンと数年前に購入したパソコンを比較した場合、スタートボタンを押してから起動するまでの速度に大きな違いがあるのがよい例です。

パソコンの処理速度は事務職にとって重要な項目のひとつです。業務改善を図るのであれば、現在使用している設備が発売日からどのくらい経過しているかをチェックし、必要に応じて買い替えることも検討しましょう。

研修

業務改善を図る上では研修を開くのも効果的です。事務職に限ったことではありませんが、研修によって、理想的な取り組み方について従業員が理解を深めることができます。従業員の知識やスキル向上に寄与することから、チーム内で助け合いながら業務に取り組めるなど風通しのよい環境を構築できます。

従業員評価の最適化

従業員評価の最適化も業務改善におすすめです。事務職は定型・反復作業が多く、モチベーション低下を招きやすい特徴があります。成果や作業品質について適切に評価できる環境を構築すれば、従業員のモチベーションや業務意欲向上につながります。

外注の活用

従業員に任せる必要のない作業は、この機会に外部パートナーに任せる方法も検討しましょう。経済産業省が発表した「DX銘柄2024」では組織づくりや人材、企業文化に関する方策について、DX推進にあたってはオープンイノベーションや社外アドバイザーなどの外部パートナーの活用を一例として挙げています。

常に外部パートナーを活用する必要はなく、例えば繁忙期のみ依頼するなどの方法でも、従業員の業務負担につながります。

参考:経済産業省|デジタル トランスフォーメーション DX銘柄2024

今日からできる!事務作業を効率化する5つのステップ

ここからは事務作業を効率化する5つのステップについて解説します。

- 現状把握

- 課題の特定

- 業務フローの見直し

- ツールの選定・導入

- 全社に共有

いずれも今日から取り組めるものなので、1つひとつのステップを押さえ、業務作業の効率化を実現させましょう。

現状把握

まずは全社に点在する業務フローの洗い出しを行い、業務状況を把握しましょう。古くから伝わる業務フローの多くは、作業そのものがルーティン化しているために改善点について考える機会が少ないです。そのため、まずは全社に点在する多くの業務フローを洗い出し、無駄や重複のあるものや手入力の多い業務などを探してみましょう。

課題の特定

業務の現状把握と改善点の洗い出しが終わった後は、どの業務から改善すべきか課題の特定を行いましょう。改善が必要な業務フローが見つかっても、1度に全てを解決しようとすれば現場に混乱が生じ、かえって業務負担を増やす懸念があります。

実施した取り組みで解決につながっているのかを測るためにも、洗い出した改善点には「早期に取り掛かるべき課題」と「ゆくゆく取り掛かる必要がある課題」など優先順位を付け、スモールスタートで改善を図りましょう。

業務フローの見直し

次に、特定した課題の優先順位が高い順に業務フローを見直しましょう。例えば手入力の多い作業はRPAツールで自動化するなどです。業務フローの見直しを通じて、効率的なプロセスと有効なツールの発見につなげましょう。

ツールの選定・導入

改善点の特定が終わった後は、次に業務改善に有効なツールの選定・導入に移りましょう。ツールの選定に際しては、どの業務・作業で使うものかをよく確認することが大切です。例えば、手入力が多く定型・反復化した業務には経理ソフトを導入し、伝票処理や各書類作成を自動化するなどです。

従業員による業務・ツールについての問い合わせメールの対応によって日常業務を妨げている状況であれば、AIチャットボットの導入を通じて対応の自動化を図る方法もあります。対応範囲を広げれば社外の問い合わせも自動化できるので、業務時間が問い合わせ対応で埋まりやすい企業にはおすすめです。

このほか、以下のようなツールも業務改善に役立ちます。

|

ツール |

特徴 |

メリット |

|

RPAツール |

定型・反復化した業務をロボットに代用できる |

・業務負担の軽減 ・時間的リソースの確保につながる |

|

会議ツール |

オンライン会議への切り替え |

・移動時間の削減 ・一定時間で終了するツールの使用によって建設的な議論につながる |

|

タスク管理ツール |

・日々の業務・作業を細かく管理できる |

・対応漏れの防止 ・チームでの共有によって誰がどの業務を進行・終了したのか進捗状況を把握できる |

上表は一例です。業務改善に有効なツールはまだまだあるので、優先順位の高い課題に適したツールを探してみましょう。

関連記事:業務効率化に成功した10社の企業事例|メリットや成功させるコツとは

全社に共有

ツールの導入から一定期間経過した後は、効果測定やマニュアルの作成を経て、全社に業務改善の実施について共有しましょう。

仮に、手入力で行われていた作業にRPAツールを導入し自動化を図った場合、導入前後の効果がわかるデータと合わせて共有することで、業務改善に対する取り組みがなされ、実際に改善できていることが視覚的に判断できます。

また、改善が進んでいることで従業員全員が「自分ごと」として考えられるようになり、ツール導入に対する抵抗や不安が軽減されるでしょう。徐々に改善を広めていくことで組織が醸成されます。その結果、現場での混乱を最小限に抑えた業務改善につなげられるでしょう。

事務仕事の業務改善に潜む注意点

事務仕事の業務改善を実施する際には、これから解説する注意点に留意しましょう。

スモールスタートを意識する

業務改善ではスモールスタートを意識しましょう。全社に点在する業務フローに改善点が多く存在した場合、どれも早急に解決したくなるかもしれませんが、1度に全てを変えようとすれば、細かな効果測定も実施できず取り組みが中途半端な結果に終わる可能性があります。

仮にRPAツールを導入するとなれば、導入方法や運用方法について詳しい従業員が不可欠です。まずは優先順位の高い課題から取り組み、きちんと効果が出ているかを確認しながら徐々に取り組みを広げていきましょう。

現場の声を必ずヒアリングする

現場の意見をヒアリングすることで、実現しやすい施策につながります。業務フローや作業に対する従業員の意見を聞かずに動いてしまえば、施策そのものが机上の空論で終わる場合があります。業務改善は従業員の悩みや不満を解決してはじめて改善されたとみなされることを念頭に置き、必ずヒアリングを行ってから施策を立案しましょう。

ツールによるミスは共有する

ツールを使い続ける上で大切なことは、ツールで起きうるミスについて理解し、未然に防ぎながら使おうとする意識です。そのため、ツールを導入した後にミスやトラブルが発生したときは、理由と対処法について全社に共有しましょう。このような細かな取り組みを心がけることで、快適に使い続けられる環境づくりにつながります。

PDCAサイクルで実施・改善を繰り返す

業務改善は1つの部署、1つの業務・作業で終わらせず、PDCAサイクルをもとに全社に広げていきましょう。仮に想定よりも低い効果だったときは、業務フローの洗い出しや施策の練り直しが浅い、あるいはツール選定がミスマッチだったことが予想されるため、今一度全項目の見直しをおすすめします。

業務改善ならRPAツールの活用が有効

定型・反復的な作業の多い事務作業の改善にはRPAツールの活用がおすすめです。RPAとは「ロボティック・オートメーション・プロセス」の略称で、人間が指定した作業をロボットで自動化することです。事務作業にRPAツールを導入すると下記のような効果があります。

関連記事:RPAとは?わかりやすく仕組みや期待できる効果を事例とともに解説

作業の自動化

RPAはロボットであるため、決められた作業を自動で終わらせることができます。例えば一定の条件で行う必要のあるデータ入力をRPAツールに設定すれば、ロボットが代わりにデータ入力を行い、従業員は別の作業に取り組むことができます。

人為的ミスの削減

正しい業務フローをRPAツールに設定すれば正確に作業が進むので、人為的ミスの削減につながります。体調不良やモチベーションによって業務効率が左右されることがないので、生産性の向上にも期待できます。

人件費削減

ロボットの代用によって人間が関与する必要がなくなるため、人件費の削減にも期待できます。工数が多く負担の大きい業務ほど、人件費をはじめ残業代や休日出勤手当が増える原因になります。業務改善を図る上では、各種費用が掛かる業務についても洗い出すことをおすすめします。

関連記事:自動化ツール(RPA)とは?おすすめの16種類や選び方、導入の注意点を解説!

まとめ

事務職には定型・反復など、型が決まった業務が多いからこそ、モチベーションや生産性、品質に影響を及ぼしているケースも少なくありません。事務職で取り組む業務の多くは少しの工夫とツールの活用、視点の切り替えなどを通じて大きく改善できます。

RPAツールを導入して業務改善の実施を検討されている場合は、PeacefulMorningの「Robo Runner」にご相談ください。導入から運用まで、初心者の方でも使いこなせるようプロがサポートします。

また、自社のDXプロジェクトに必要な人材を素早く確保したい方は「DX Boost」がおすすめです。自社従業員のリソースだけでは業務改善が難しい場合に、専任のエージェントがヒアリングした内容をもとに、最適な人材を最短即日でご提案します。

いずれも業務改善や業務の効率化、生産性の向上につなげられるサービスです。この機会に業務改善をはじめDX推進にお悩みの企業担当者様は、お気軽にPeacefulMorningへご相談ください。

コメントを残す