普段の業務を見直してみると、意外にも無駄や重複、不要な作業が潜んでいることがあります。このときに有効な手法がBPM(ビジネスプロセスマネジメント)です。BPMの導入によって、作業の効率化や生産性の向上など現行の業務改善に役立てることができます。本記事では、BPMの目的をはじめ、メリットや初心者向けの進め方について解説します。

\ プロの視点で業務を整理 /

BPMとは

ここではまずBPMの基礎知識として目的と重要とされる理由、混同しやすいBPRとの違いについて解説します。

目的

BPMとは業務プロセスを改善する際に用いられる管理手法のことで、現状の業務プロセスを1つひとつ見直し最適化を図る目的があります。業務プロセスの最適化は、1度のBPMで成功につながるというわけではありません。全社に点在する業務や名前を持たない細かな作業までを含めて見直し最適化するため、継続的に行うことが前提です。

近年では、BPMを実施する上で有効なITツール「BPMシステム」が存在します。「モデリング機能」「シミュレーション機能」「モニタリング機能」の3つで、業務プロセスの「可視化」「予測」「最適化」をするために使用します。これらについては後述します。

重要視される理由

BPMが重要視される理由はいくつかありますが、そのうちのひとつとして「働き方改革」や「企業のグローバル化」といった社会的、または組織的な変化が挙げられます。

2019年4月にスタートした「働き方改革」によって社会で働く全ての人の働き方が見直されました。残業時間における上限規制の導入や年5日の年次有給休暇取得の義務化などを実現させるためには、業務プロセスの見直しを図り、改善に向けた具体的な施策を考え、取り組まなければなりません。

また、さまざまな企業で他国籍従業員の増加や海外企業との取引などグローバル化が進んでいます。国が異なれば文化や仕事への向き合い方や取り組み方も大きく変わります。そのため、従来の業務プロセスをそのまま伝えるだけでは、グローバル人材の本来の能力やポテンシャルを活かせない可能性もあります。

社会的、そして組織的な変化に適応するためにも、BPMを継続的に行いながら業務を見直し改善に向けて行動することが大切です。

参考:厚生労働省|働き方改革に取り組みましょう! 法令改正のポイント、各種支援のご案内

BPRとの違い

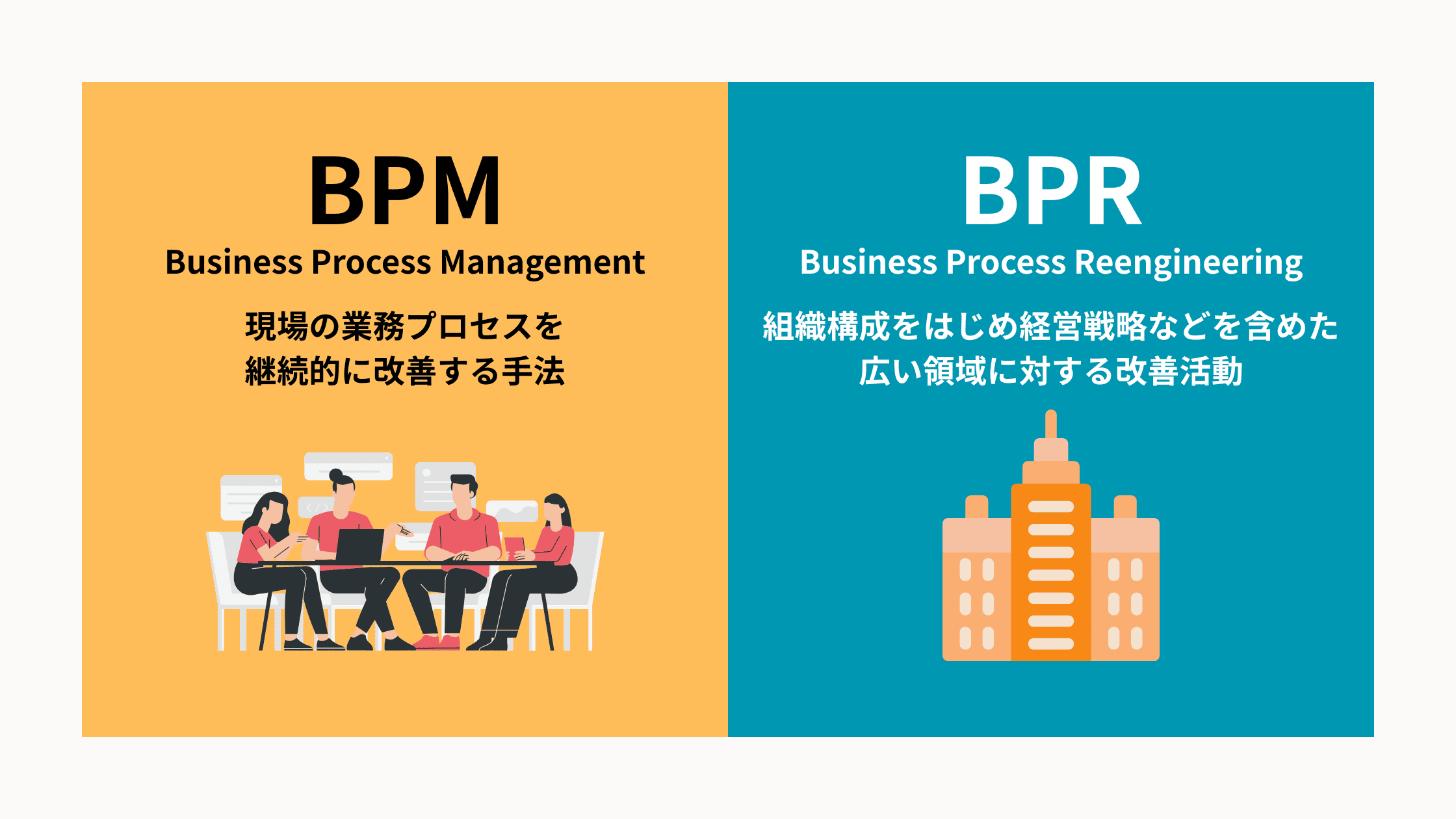

BPMと混同しやすい言葉のひとつに「BPR」がありますが、この言葉は業務プロセスを根本から見直し、根本から改めていく姿勢を目的としています。「Business Process Reengineering」を省略したもので、現場の業務プロセスを継続的に改善する手法を指すBPMとは違い、組織構成をはじめ経営戦略などを含めた広い領域に対する改善活動を指します。

\ プロの視点で業務を整理 /

BPMによるメリット

BPMを実施することで、下記のようなメリットが期待できます。

全社に点在する業務の全体像が掴める

BPMの実施によって、全社に点在する業務の全体像が掴めます。組織には多くの部署が存在し、それぞれが独自の業務や作業を担っています。そのため、すべての業務を横断的に把握し、課題を特定できる人は多くありません。

BPMを通して組織全体で業務プロセスについて理解でき、不要な業務の発見につなげられます。

課題をみつけられる

BPMを実施することで、既存の業務プロセスに潜む課題や部署間の連携状況などについて詳細に把握できます。その結果、本質的な課題解決に向けた対応が取りやすくなります。

例えば事業拡大が行われた場合、部署や従業員数の増加によって業務プロセスが複雑化することがあります。このような状態になると全体像が把握しにくく、社会的または組織的に大きく変化したとしても、柔軟に対応することが難しくなってしまいます。

BPMによって業務プロセスだけでなく、業務配分や従業員の配置など、業務に関わる本質的な課題をみつけられるのはメリットといえるでしょう。

業務プロセスの標準化につながる

BPMの実施を経て業務フローを可視化すると、業務プロセスの標準化につながります。標準化が実現すれば、属人化していた業務が解消され、従業員の誰もが同等のクオリティーで業務に取り組めます。仮に新入社員が配属されても、業務プロセスの標準化によってスムーズな引き継ぎも実現可能です。

品質や業務効率の向上につながる

BPMは業務プロセスの最適化を目的とした取り組みです。無駄な業務を削減できればその分だけ別の業務に時間を充てることができ、業務の効率化につながります。また、時間的リソースがあるからこそ丁寧に取り組めるので、提供する製品やサービスの品質も向上します。

業務プロセス・フローの改善がスムーズに進む

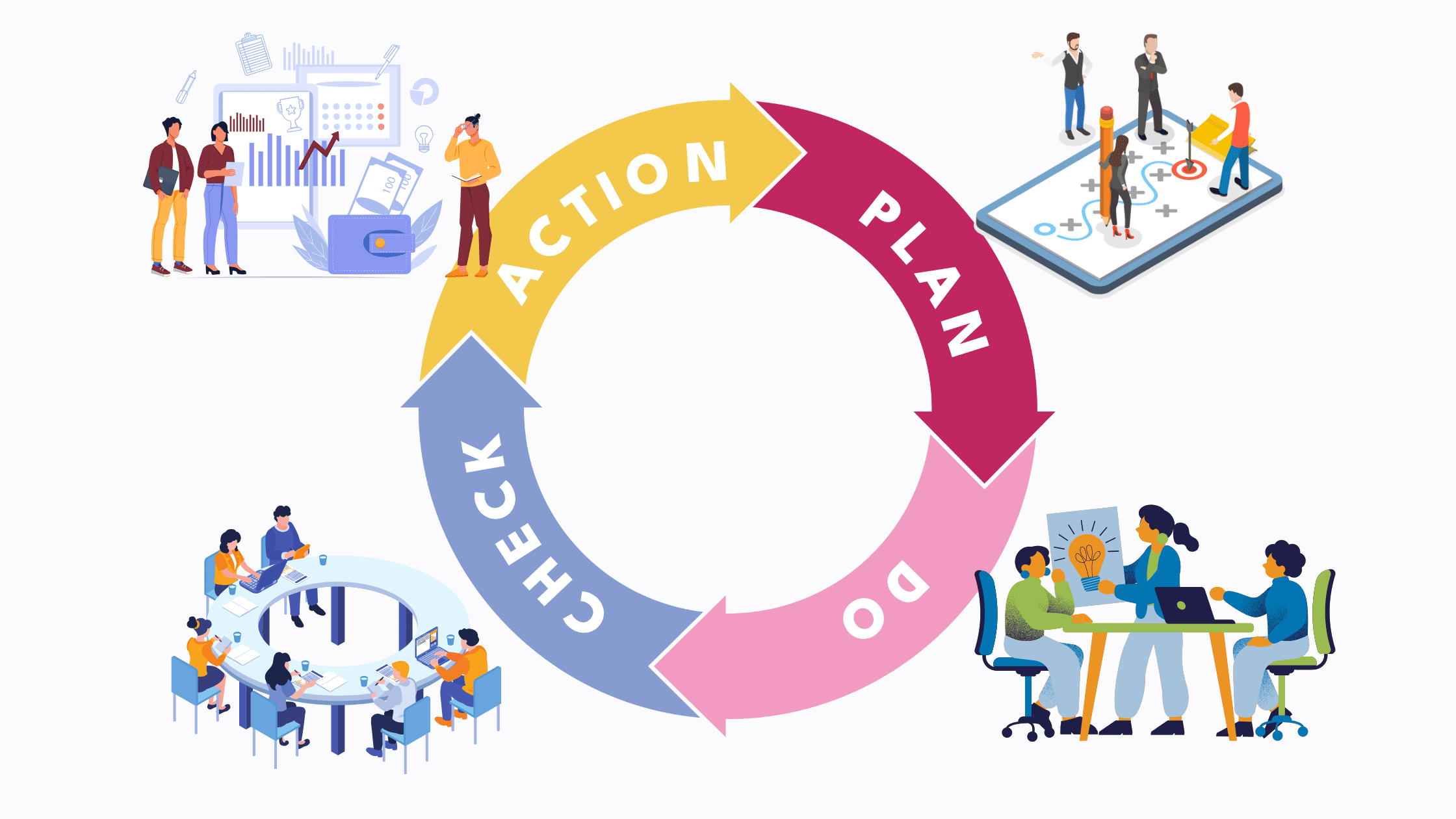

BPMは継続的に行うことが前提の取り組みであるため、PDCAサイクルを回すことが推奨されます。計画・実行・評価・改善のサイクルを意識することで業務プロセス・フローの改善が円滑に進行します。

システム・ツールの導入にミスが生じにくい

BPMによって組織全体の業務フローが把握できれば業務改善に有効なツールがどのようなものであるべきかが判断しやすくなるため、ツール導入後の失敗を未然に防ぐことができます。例えば、定型業務を改善したいといった場合であれば、業務フローをもとに自動化できるRPAツールを導入するなどです。

なお、システムやツールの導入を検討する際は、組織全体の業務のなかでも特にコストがかかっている業務を洗い出すことが重要です。たとえば、業務内容に対して残業や休日出勤が多い場合は、作業量が過多である、あるいは属人化によって他の従業員が対応できないといった課題が潜んでいる可能性があります。

コストがかさんでいる業務には、適切なシステムやツールを導入することで、無駄な支出を抑えつつ業務の効率化を図ることができます。。

初心者でもできる!BPMを始めるための4ステップ

ここからは、BPMを始めるための4ステップについて解説します。

BPMを取り入れる業務を決める

まずは、自身が担当している業務を中心に、どの業務でBPMを実施するかを決めましょう。全社的に業務を洗い出すことも有効ですが、自身の業務に絞ってBPMに取り組むことで、取り組み方から実践、効果、改善といったPDCAサイクルのイメージが掴みやすいです。

対象業務が決まったら、その業務プロセスを細かく書き出し、フローを可視化します。こうすることで、普段感じている作業のやりにくさやボトルネックの原因が明確になり、改善の一歩を踏み出しやすくなります。

業務プロセスを見直す

次に、可視化した業務プロセスから課題を分析し、より効率的な業務プロセスの再設計を進めます。たとえば、無駄な手間を省いたり、ツールの導入を検討したりといった具体的な改善策を考えましょう。

再設計した業務プロセスは、取り組みの効果を分析するために一定期間運用し、実際にどれくらいの効果があったかを検証することが大切です。

なお、頭のなかで再設計すると、課題が複雑化してしまうため、方向性がぶれてしまうことがあります。このようなときは、BPMシステムを活用してシミュレーションすることで、構造的に業務を捉えやすくなります。

関連記事:業務プロセスの可視化とは?概要やメリット、取り組み方を解説!

モニタリングする

次に再設計した業務プロセスを実際に試し、目標としていた運用ができるのかをモニタリングします。業務フローに何点か変更を加えた場合、従来と比べて効率が上がっているか、時間にしてどのくらい短縮できたのかを定量的に測定しましょう。モニタリングの際にも、BPMシステムを活用することで、測定や可視化を効率的に進めることができます。

業務を分析し、必要に応じて改善を図る

一定期間運用した結果をもとに、業務プロセスを再度分析し改善点を特定しましょう。初回で洗い出した課題が解消されているかを確認し、改善がみられない場合は、その原因を特定します。

BPMは継続的に行う必要のある取り組みであり、PDCAサイクルをまわしていくことが大切です。改善を繰り返しながら、業務プロセスの最適化を図りましょう。

\ プロの視点で業務を整理 /

業務プロセスを最適化|BPM実施のポイント

業務プロセスの最適化を目的としたBPMには、実施する上で押さえておきたいポイントがあります。具体的には下記の通りです。

目的は明確にする

BPMは業務プロセスの最適化を目的とした取り組みです。そのため、実施する上ではどの業務プロセスに対してBPMを適用するかを明確にすることが大切です。失敗例の多くは、BPMに取り組むこと自体が目的となり、本来の最適化というゴールを見失ってしまうケースがあります。

目的は紙に書き出したり、チームや部署内で共有したりすることで、常に意識できる状態しておくことが大切です。

優先順位をつける

どの業務プロセスから取り組むのか優先順位をつけることもポイントです。組織全体の課題を洗い出すと、あちこちに課題や問題点が見つかる場合がありますが、すべてを同時に手をつけるのは避けましょう。1度に多くの課題に手を付けると適切なPDCAサイクルが回せないほか、効果測定も難しくなってしまうためです。

業務プロセスの最適化は1度の取り組みで完了できるわけではありません。長期的な実施を前提に、早期改善が求められる業務プロセスから取り組むことをおすすめします。

スモールスタートを心がける

継続的な取り組みを前提とするからこそ、スモールスタートを心がけることもポイントです。業務フローの多い業務や範囲の広い業務にBPMを取り入れた場合、運用がはじまるまでに調整などが必要になり、モデリングまでに多くの時間を要してしまいます。

- BPMとはどのようなものなのか

- 取り組みによってどのような変化があるか

- PDCAサイクルをうまく回すことはできるのか

- BPMシステムを使いこなすことはできるか

このような項目について理解を深めるためにも、まずは自身の業務や部署、ひとつの業務に絞り、BPMを進めてみましょう。

従業員に意識を向ける

業務プロセスの最適化は従業員が「改善された」と感じてはじめて成功したといえます。BPMの実施にあたっては、従業員が抱える業務プロセスに対する悩みや不満に意識を向けることが大切です。従業員数の多い業務で実施する場合は、あらかじめBPMの概要や目的、実施予定であることを説明すると協力が得やすくなります。

BPMシステムとは|基本機能

ここではBPMシステムの基本機能として、「モデリング機能」「シミュレーション機能」「モニタリング機能」の3つについて解説します。

関連記事:ビジネスプロセス管理を担うBPMツール、ワークフローシステムとの違いや導入のメリットを解説

モデリング機能

モデリング機能は、業務プロセスの可視化・再設計の際に用いられる機能です。使い方は、現状の業務プロセスを現在のルールに基づいてフローチャートに反映させます。改善が必要な項目がみつかったら、どのような方法を使って効率化するかを検討し、フローチャートを修正します。

シミュレーション機能

シミュレーション機能は、再設計された業務プロセスの問題点や変更したフローによって生じる変化を予測する機能です。実際に作業してみると、意外な部分に影響が出ることは少なくありません。実務にBPMを反映したことで大きな影響を及ぼすことを防ぐためのチェック用として使います。

モニタリング機能

モニタリング機能は、再設計された業務プロセスを実務に反映した際に起きる変化・影響をログ解析により監視する機能です。なお、PDCAサイクルを回す場合や継続的に実施するといった際にも詳細なデータが必要になるため、細かくデータ化しておくことをおすすめします。

まとめ

BPMは、業務プロセスの整理・分析によって最適化へとつなげる取り組みを指します。類似する言葉としてBPRがありますが、組織構成や経営戦略など広い領域の抜本的な再構築を図る取り組みを指すことから、対象となる部分や広さに違いがあります。

BPMとBPRのどちらも継続的に行う必要があることから、ITツールを使用し、取り組みの結果を数値化しながらPDCAサイクルを回すことが推奨されます。

PeacefulMorningが提供するRobo Runnerでは、プロの視点から業務を可視化するコンサルティングサービスを提供しています。現場への丁寧なヒアリングや業務データの分析を通じて、属人化や非効率の要因を明らかにし、次のアクションへとつなげます。

BPMを効果的に進めたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

\ プロの視点で業務を整理 /

コメントを残す