IoTや生成AI、RPAなどさまざまなデジタル技術が日々進化するなかで、多くの企業で注目が高まっているのが「デジタルスキル標準」です。経済産業省、情報処理推進機構(IPA)の共同によるもので、企業のDX実現をはじめ日本企業全体への推進を目的に策定されました。

この記事では「デジタルスキル標準」が策定された背景などを中心に、同標準を構成する2つの項目の概要、活用方法について解説します。社内従業員のITリテラシーの向上をはじめ教育方針の見直しを機に「デジタルスキル標準」について押さえておきたい企業担当者様はぜひ参考にしてください。

「デジタルスキル標準(DSS)」とは

「デジタルスキル標準(DSS)」とは、企業のDX人材育成の際に必要となる素養・スキルについて集約した指標のことです。世界的にDXが推進するなか、日本企業はDXに関する知識・スキルを持つ人材が不足していることなどが原因で後れを取っている状態です。こうした日本企業におけるDX課題を根本から解決し、推進を図るために策定されました。

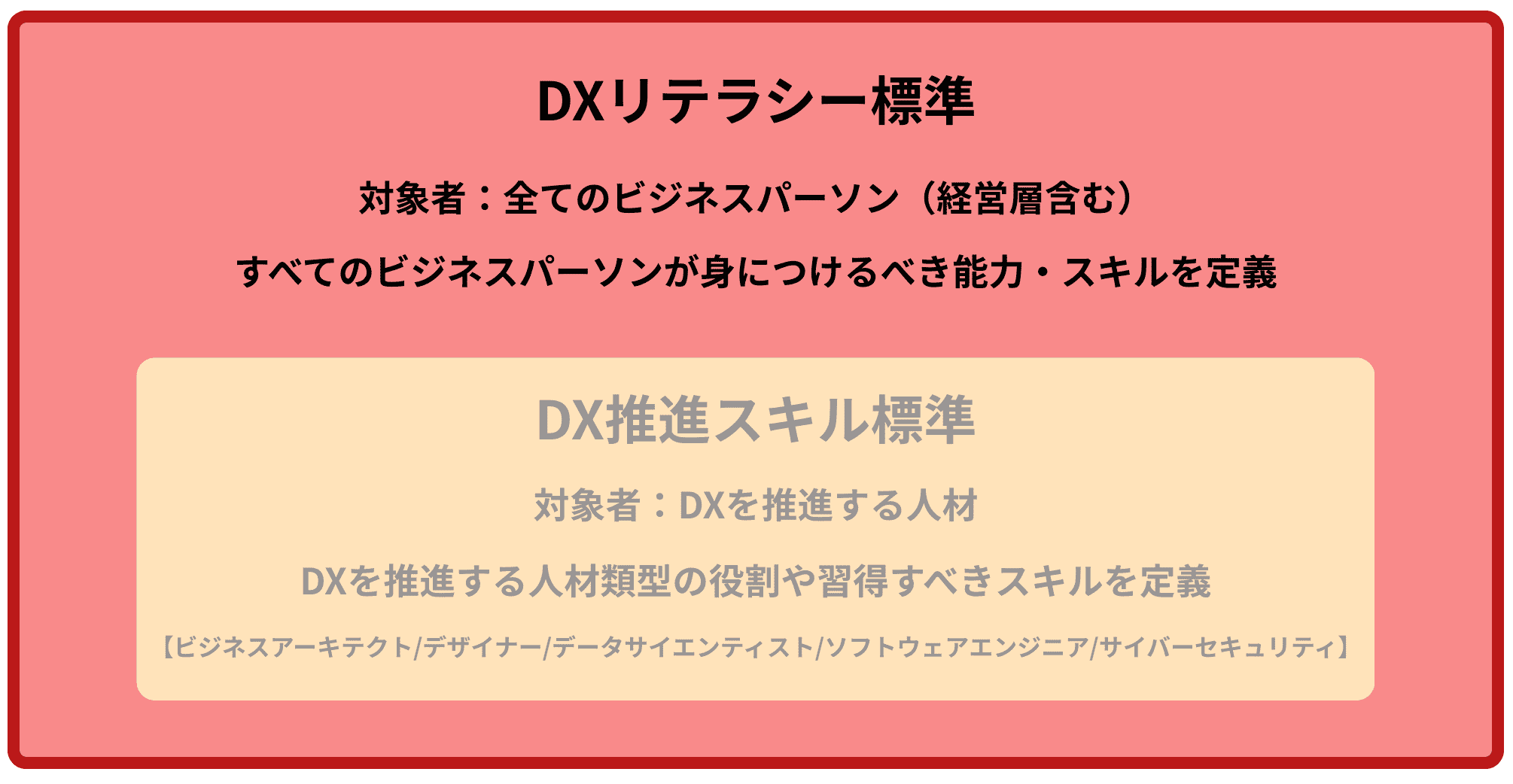

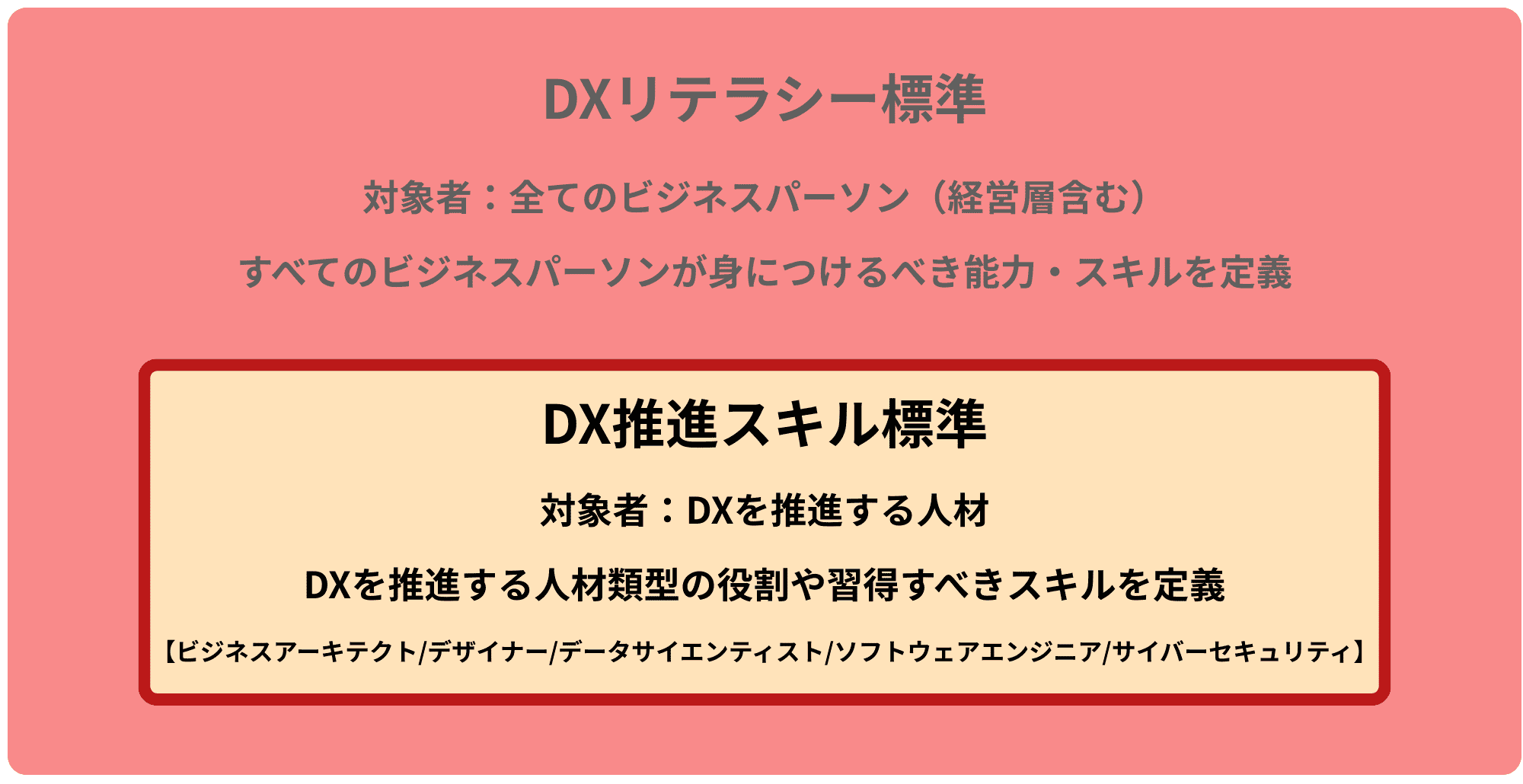

「デジタルスキル標準」には「DXリテラシー標準(DSS-L)」と「DX推進スキル標準(DSS-P)」の2種類の標準で構成されており、それぞれで対象者が設けられています。

「DXリテラシー標準(DSS-L)」とは

「DXリテラシー標準(DSS-L)」とは、DX人材の育成や採用を目的とする企業担当者に向けた資料のことです。同標準の利活用によって従業員1人ひとりがDXに関するリテラシーを身につけられるほか、DXを「自分ごと」と捉えられるようになり、DX推進の後押しにつながります。

対象者

「DX推進指標リテラシー標準」の対象者は全てのビジネスパーソンです。その背景には、環境の変化やDXが推進される世の中でよりよい職業生活を送るためには、これまでの社会人の常識とは異なるものを含む知識やスキルを学ぶ際に指針が必要と考えられているためです。DXリテラシー習得によってDXを自分ごとと認識し、変革に向けた行動ができるようになります。

関連記事:DXリテラシー標準の概要や重要性、メリット・活用方法を解説

「DX推進スキル標準(DSS-P)」とは

「DX推進スキル標準(DSS-P)」とは、DXを通じて何をしたいのかといった明確なビジョン、推進に向けた戦略を描き実現に向けてどのような人材を確保すべきかを判断するための指標のことです。活用によって自社に即したDX推進に向けてどのような取り組みを必要とし、どのような目的を設定すべきかを具体的に検討できるようになります。

対象者

「DX推進スキル標準(DSS-P)」の対象者はDX推進に携わる従業員が対象で、一例としてはビジネスアーキテクトやデザイナー、サイバーセキュリティといったIT企画部門や情報システム部門の従業員が挙げられます。同標準の習得によってDX推進に関する知識を身につけた従業員を確保できるため、企業DXをスピード感を持って進められます。

関連記事:DX推進スキル標準とは?対象者や重要性、活用方法や資格を解説

ITスキル標準(ITSS)との違い

デジタルスキル標準(DSS)と混同されやすい言葉のひとつに「ITスキル標準(ITSS)」がありますが、こちらはIT専門職に特化した標準です。デジタルスキル標準(DSS)がデジタル技術や世界的なトレンドを対象としている一方、ITスキル標準(ITSS)はIT技術にフォーカスしており、技術者の素養・スキル向上に加えて将来的なキャリアパスに的を絞っています。

どちらも技術者や従事する方に向けた枠組みではあるものの、目的や対象範囲、内容などに大きな違いがあります。

参考:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構|ITスキル標準(ITSS) | デジタル人材の育成

「デジタルスキル標準」が策定された理由

世界的にDX化が推進されるなか、日本で「デジタルスキル標準」が策定された理由はどのようなものがあるのでしょうか。ここでは企業のDX推進における課題と懸念されている2つの理由について解説します。

DX推進の加速

1つめの理由は、デジタル技術の利活用にあたって必要な知識や技術、リテラシーを身につけ、DXがどう役立つのかを理解し、自発的にDX推進に向けた行動につなげるためです。

近年、ChatGPTをはじめとした生成AIの誕生・進化によって情報収集がスムーズになったほか、RPAツールの導入によって業務を自動化できるなど、デジタル技術は多くの企業活動において欠かせない存在となっています。これらの技術を多くの企業が活用できるようになれば、生産性の向上や品質の確保、ひいては社会課題の解決に寄与する可能性があります。

こうした1つひとつのデジタル技術を利活用する際には、デジタル技術にはどのような種類・機能・注意点があるのかについて理解しておく必要があります。その際に役立てられる指標として「デジタルスキル標準」があります。

デジタル人材の確保

少子高齢化社会によって各業界の人手不足が深刻化していますが、そのなかでもデジタル需要を埋められるだけの人材が不足しているという課題も理由のひとつです。

情報処理推進機構の「DX動向2024」では、DX推進に向けた人材の量についてアメリカと比較した結果、日本国内は大幅に不足していると考える企業の増加が著しくますます深刻化しているとまとめています。

業務の効率化や自動化に有効なデジタル技術ですが、利活用において必要となる知識・スキルを身につけた人材がいなければDXを進められません。DXを理解した人材確保が企業にとって急務であり、そのための指標として「デジタルスキル標準」が策定されています。

「デジタルスキル標準」を活用する方法

「デジタルスキル標準」を企業が活用するためには、これから解説する方法を参考にしてください。

経営ビジョン・ビジネスモデルの策定

まずは経営ビジョン・ビジネスモデルの策定を実施しましょう。「DXリテラシー標準」や「DXスキル標準」に目を通し、企業にとって必要とされる戦略や体制、人材育成に具体的な方針を立案しましょう。DX推進は1度取り組んで終わりという訳ではありません。市場や世界の変化に柔軟に対応するため、見直し・改善が継続的に必要となることを念頭に置きましょう。

DXに関する取り組みを全社へ共有

次にDXに関する取り組みを全社へ共有しましょう。「なぜ自社がDX推進に踏み切るのか」を中心に社内共有することで、企業が大きく変革を遂げようとしていることや、そのためにデジタル技術の導入検討が必要であることを、理解してもらいやすくなります。

なお、DXには各部署・業務において一時的に混乱が生じる可能性もあるため、あらかじめDX推進部門を設置し、従業員が相談できる環境を構築しておくとトラブルを最小限に抑えながら推進に向けて動くことができます。

DX人材を育成・確保する

最後にDX人材の育成・確保を行います。DX推進においてはデジタル技術だけでなくDXという取り組みについて理解している人材が欠かせません。「DXスキル標準」を参考にしながら社内従業員の状況を確認し、必要となる知識・スキルを持つ従業員をピックアップし、確保につなげましょう。

なお、既存従業員ではDX推進に懸念があるといったときは外部リソースと連携しながら進めることをおすすめします。

「デジタルスキル標準」によるメリット

「デジタルスキル標準」の利活用によってみられるメリットは下記の通りです。

デジタルリテラシーの向上につながる

「デジタルスキル標準」は従業員にとって必要なデジタルスキルを具体的にし、どの程度習得できているのかを把握できる指針です。そのため、同標準に目を通すだけでなく今後の社内に起きようとしていること、変化をイメージしながら理解を深めることで、従業員全員のデジタルリテラシーを身につけることができます。

その結果、社内業務における効率化や生産性の向上、これらによって実現可能となる人員配置の最適化へとつなげます。

企業の市場競争力強化に期待できる

「デジタルスキル標準」の導入によってデジタル人材の育成・確保につながり、企業の市場競争力強化に期待できるメリットもあります。少子高齢化など現代社会の課題によって各業界で人手不足が深刻化していますが、その問題はデジタル人材にも影響を及ぼしています。同標準を活用し自社にとって最適なデジタル人材を育成・確保できれば、デジタル人材の不足によってDXが難航する企業に市場競争で勝ち抜くことができます。

同標準の導入を通じて市場競争を生き抜けるだけでなく、数々の社会課題を解決に導く企業へと成長できる可能性を秘めているのもメリットでしょう。

技術変化に順応できる

めまぐるしい発展を遂げるデジタル技術に、企業が順応できる点もメリットです。生成AIの活用をはじめビッグデータの取り扱いが増えた近年では、それらに対応したデジタルツールを熟知している必要があります。「デジタルスキル標準」で具体的な指針を理解しながらデジタル知識を身につけられれば、こうした変化に順応しながら業務に取り組むことができます。

業界を問わず多くの企業がDXに取り組み、業務の効率化、自動化、従業員配置の最適化が進むなか、自社だけ順応できない環境であれば取り残されてしまう恐れがあります。取り残されるのは企業だけでなく、各部署に配置された従業員も同じです。これらのことから、技術変化に順応できることは組織的に見ても大きなメリットがあるといえるでしょう。

業務の効率化につながる

「デジタルスキル標準」によって業務の効率化につながります。同標準にはデジタル技術における明確な指針が記載されているため、従業員にとってはデジタル技術の教科書のような存在となり、1人ひとりが業務で必要となる知識を身につけることができます。

社内導入によってデジタルスキルを継続的に身につけられれば、デジタルツールを導入後も混乱を最小限に抑えながら業務効率の向上を図ることができます。

人材育成およびキャリア開発の支援につながる

「デジタルスキル標準」によってデジタル知識を身につけた人材育成に加えて、従業員のキャリア開発支援につながる点もメリットです。同標準には従業員のキャリア開発支援に関する明確な指針が記載されています。適切な活用によって従業員は自身のキャリアパスに沿ったスキルを着実に習得でき、企業成長力を長期的に実現できる基盤を構築します。

組織の一貫性・透明性が向上する

「デジタルスキル標準」という明確な指針が1つあることで、組織は一貫したスキルを習得できるほか、透明性の高い評価を実現できます。全ての従業員が同標準に記載された基準で評価される仕組みが構築されるため、組織的に見ても公平性があり、従業員も評価に対する信頼性を深めることができます。

「デジタルスキル標準」に有効な資格

「デジタルスキル標準」に沿ってデジタル技術のスキルアップを図ることも有効ですが、資格取得といった方法も効果的です。同標準の意味を専門的な視点で見られるようになることに加えて、資格保有者という立場によってデジタル人材の育成・確保においても説得力のある説明が行えるようになります。

一例としては下記のような資格があります。

| 資格種類 | 名称 |

| デジタル人材育成能力に関する資格 | デジタルトランスフォーメーション検定 |

| DX検定 | |

| +DX認定資格 | |

| G検定(ジェネラリスト検定) | |

| ITパスポート | |

| DS検定 | |

| デジタル技術の推進に関する資格 | 基本/応用情報技術者試験 |

| AWS認定試験 | |

| ITコーディネータ試験 | |

| ITストラテジスト試験 | |

| AI実装検定 | |

| プロジェクトマネージャー試験 | |

| データベーススペシャリスト試験 |

このほかエンジニア向けの資格もあります。詳細は以下記事で解説しているので興味のある方はこちらもぜひご覧ください。

関連記事:デジタル人材育成に有効な資格16選!概要やメリット、注意点を解説

まとめ

「デジタルスキル標準」は経済産業省と情報処理推進機構が共同で策定したデジタル人材育成における指標です。社内導入によって既存従業員のデジタルリテラシーを身につけられることに加えて、企業におけるDXがどの程度必要であり、重要とされているかを自分ごととして捉えることができます。

具体的な指針が記載されているため、デジタル人材の育成・確保に関わる方にとっては目を通すべき項目です。

もし「デジタルスキル標準」の内容は理解できても、自社の体制や人材リソースでの対応が難しいと感じた場合は、外部の専門サービスの活用も有効です。DX Boostでは、豊富な人材データベースを活用して、貴社に合った即戦力のDX人材をご提案しています。

課題の特定から人材マッチング、実行支援までを一貫してサポートする体制が整っているため、DXを推進する上での心強いパートナーとなるでしょう。

コメントを残す