世界各国で推進されるDXですが、日本は世界と比べると後れを取っている状況です。要因はDXの専門性を有する人材の不足で、育成や採用においてもDXを熟知する人が少なく、適切な育成・採用につなげられていないことが挙げられます。

こうしたなか経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、DXに関する学習・企業における人材育成・採用の指針を目的に「デジタルスキル標準(DSS)」を発表しました。「デジタルスキル標準」「DXリテラシー標準」の2つで構成されているため、DXの基本知識やスキルを身につける際の指針として活用できます。

本記事では、DX推進にあたって社内人材のスキル向上に有効とされる「DXリテラシー標準」を主軸に解説します。学習項目や重要性について触れているので、スキル向上を目指す方や育成・採用担当者の方は参考にしてください。

関連記事:DX認定制度とは?目的・背景やメリット、手順を解説

目次

「DXリテラシー標準」とは

「DXリテラシー標準」とは、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表したDX人材の育成・採用の指針を目的とした定義のことです。活用によって従業員1人ひとりがDXにまつわるリテラシーを身につけられるだけでなく、DXを「自分ごと」と捉えられ、変革に向けた行動が実現します。

「DXリテラシー標準」の全体像

「DXリテラシー標準」の全体像は、以下4項目で構成されています。

| 項目 | 概要 |

| Why (DXの背景) | ・DXの重要性を理解する際に求められる社会・顧客・ユーザー・競争環境の変化にまつわる知識を定義したもの |

| What(DX で活用されるデータ・技術) | ・ビジネスシーンで活用されるデータ・デジタル技術にまつわる知識を定義したもの |

| How(データ・技術の利活用) | ・ビジネスシーンでデータ・デジタル技術を利用する方法、活用事例、留意点に関する知識を定義したもの |

| マインド・スタンス | ・社会変化のなかで新たな価値の創造するため、必要な意識・姿勢・行動を定義したもの |

「Why」から「How」の3項目は、いずれ身につけるべき知識の学習の指針として位置づけられています。「マインド・スタンス」については、個人が自身の行動を振り返る際の指針、さらに組織・企業がDX推進や持続的成長の実現につなげるため、構成員に求める意識・姿勢・行動を検討する指針と位置づけられています。

それぞれの学習方法については後述します。

参考:経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)|デジタルスキル標準

「デジタルスキル標準」と「DX推進スキル標準」

「デジタルスキル標準」は「DXリテラシー標準」「DX推進スキル標準」との2つで構成されています。

「DX推進スキル標準」は、事業規模やDXの進行度合いに関わらず、データ・デジタル技術を活用して競争力強化を図る企業・組織・個人に対する指針です。一方「DXリテラシー標準」は、すべてのビジネスパーソンを対象とした、DXの基本的な知識・スキルを身につける際に用いる指針です。

これらのことからDX人材の育成・採用にあたっては、「DXリテラシー標準」と「DX推進スキル標準」のそれぞれについて理解を深めることが求められます。

ITリテラシーとの違い

類似する言葉のひとつにITリテラシーがあります。ITリテラシーとは、IT技術にまつわる知識と活用する能力のことです。一方、DXリテラシーはデジタル技術の活用によって組織・ビジネスに変革をもたらす際に必要な知識・スキルを指します。

そのため、ITリテラシーは主にIT分野を対象としたものであり、DXリテラシーはITリテラシーを内包したものといった違いがあります。

DX時代を勝ち抜く!「DXリテラシー標準」の重要性

DXの推進には組織全体でDXリテラシーを高める取り組みが欠かせません。ここでは「DXリテラシー標準」の重要性について解説します。

市場競争での優位性を確保

「DXリテラシー標準」というDXにまつわるリテラシーの指針を用いることで、組織全体のDXリテラシーを高めることができます。DXリテラシーの高い企業は、めまぐるしく変化する時代や市場環境、さらには顧客ニーズに柔軟に対応できるようになります。その結果、市場競争での優位性を確保することにつながります。

業務の効率化・生産性の向上

DXリテラシーがあることで、デジタルテクノロジーを導入後、単に使いこなすだけでなく、より業務の効率性や生産性の向上につなげられるなど、業務の最適化に寄与します。

仮に人材不足が深刻化する企業であっても、DXリテラシーがあればデジタル技術を用いた業務の効率化を通じて、企業が抱える課題解決にも柔軟に対応できるでしょう。

新たなアイデアの創造・技術の創出

DXリテラシーのある組織は真新しいアイデアや技術を生み出し、技術の飛躍的進歩を促すことができます。新しいビジネスチャンスの獲得にもつながるため、市場での競争優位性の維持だけでなく、新規市場の開拓も期待できます。

セキュリティリスクの管理・向上

DXの推進にあたっては、多くのセキュリティリスクが潜んでいます。しかしDXリテラシーを持つ従業員がいれば柔軟かつ適切に対応・評価できます。どのようなリスクにはどのようなセキュリティがマストであるなど細部にわたって対応できるため、持続的な経営を目指す上では頼もしい存在となるでしょう。

「DXリテラシー標準」でみられる効果

「DXリテラシー標準」によってどのような効果がみられるのでしょうか。ここでは従業員と企業・組織の2つのパターンについて解説します。

従業員における学びの効果

「DXリテラシー標準」を参考に従業員がDXリテラシーを身につけることで、1人ひとりがDXの話題に対して高い関心を持つようになります。これは「DXリテラシー標準」を通じてDXが「世間の話題」ではなく「自分ごと」として考えられるようになるからです。

今後は自社の変革に必要な技術や言葉について積極的に調べるようになり、「DXリテラシー標準」にない項目への関心も高められます。

企業・組織における学びの効果

DXリテラシーを身につけた従業員の増加、あるいは組織に関わる全員が身につけた状態になれば、DXを推進しやすい環境になることが期待できます。経営層がDXの方向性を明確に示せば、全社でDXの可能性や自社にとっての最適解を探す体制を自然と構築できるでしょう。

職種や階層を問わず、全社に在籍する人材がDXリテラシーを身につけることで、DX導入後の変化に対しても混乱を防ぎながら知識やスキルを発揮してくれるでしょう。

「DXリテラシー標準」における学習項目

「DXリテラシー標準」を身につけることでDXの推進をはじめ、DX導入後の柔軟な対応など幅広い効果に期待できます。では、どのような学習が求められるのでしょうか。ここからは「DXリテラシー標準」を構成する4項目の学習項目について解説します。

参考:経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構|デジタルスキル標準 DSS-L 分冊版

Why(DXの背景)

「Why(DXの背景)」では、消費者をはじめとした人々が重視する価値、そして社会・経済の環境がどう変化しているのかについて把握しており、DXの重要性に理解を深めていることを学習の最終目的としています。学習項目は以下3つです。

- 社会の変化

- 顧客価値の変化

- 競争環境の変化

DXの背景について理解する姿勢が求められるため、AIをはじめとしたデジタル技術をどのようにビジネスに活用し、市場における競争優位性をどう維持していくべきかについて考える必要があります。

What(DXで活用されるデータ・技術)

「What(DXで活用されるデータ・技術)」はDX推進の方法としてデータ・デジタル技術に関する最新情報を押さえたうえで、発展の背景に対して知識を深めることを最終目的としています。項目は「データ」と「技術」の2つに分かれています。

◆データ

- 社会におけるデータ

- データを読む・説明する

- データを扱う

- データによって判断する

◆技術

- AI

- クラウド

- ハードウェア・ソフトウェア

- ネットワーク

いずれもDX推進に必要なデータ・デジタル技術にまつわる知識が理解できているかについて学習します。8項目と覚えることが多いですがどちらも基本知識であるため、満遍なく学習することでデジタル技術にまつわる最新情報やデータに関する知識の習得につながるでしょう。

How(データ・技術の利活用)

「How(データ・技術の利活用)」では「活用事例・利用方法」と「留意点」の2項目で構成されています。

◆活用事例・利用方法

- データ・デジタル技術の活用事例

- ツール利用

◆留意点

- セキュリティ

- モラル

- コンプライアンス

データ・デジタル技術の活用事例に目を通すだけでなく、注意点やポイントなどを自分なりに要点をまとめながら理解することが大切です。そうすることでツールの基本的な活用方法を押さえ、業務に役立てることができるでしょう。

マインド・スタンス

「マインド・スタンス」では「変化への適応」から「事実に基づく判断」までの7項目で構成されています。

- 変化への適応

- コラボレーション

- 顧客・ユーザーへの共感

- 常識にとらわれない発想

- 反復的なアプローチ

- 柔軟な意思決定

- 事実に基づく判断

DXを「自分ごと」と捉えられるよう、推進に必要な意識や姿勢、行動などを身につけることが求められます。ビジネス・業務に対する考え方や働き方を振り返り、DXをきっかけに意識改革へとつなげましょう。

導入事例から学ぶ!DXリテラシー標準の活用ステップ

DXの推進には「DXリテラシー標準」に沿って必要項目について学習することが大切です。では、学習を経て知識やスキルを身につけた後は、どのように活用していけばよいのでしょうか。株式会社ファミリーマートの事例を見てみましょう。

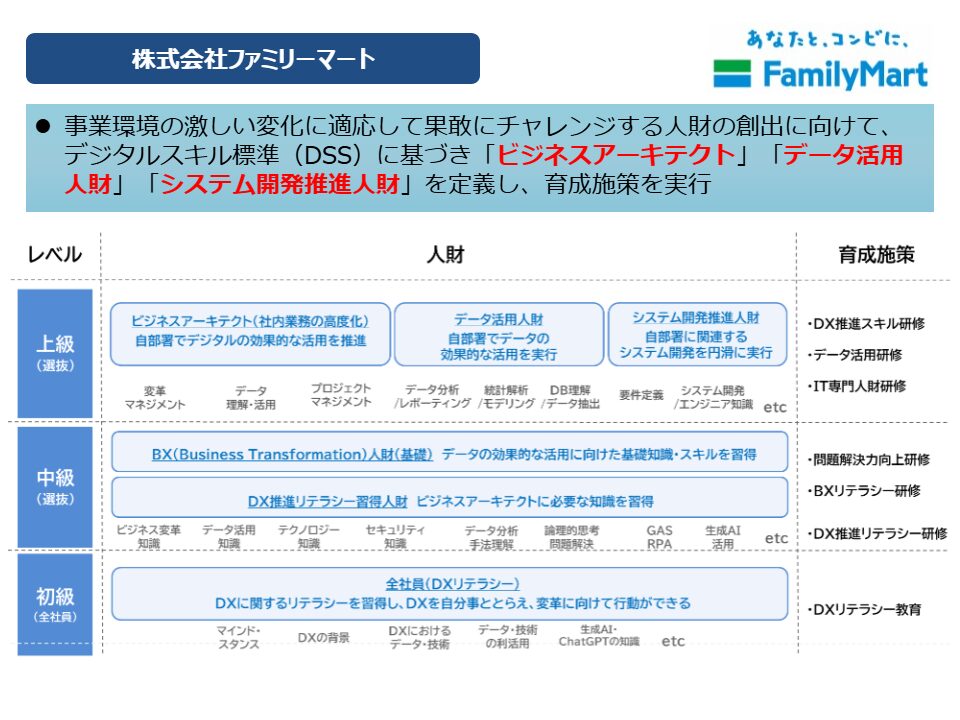

同社では、事業環境が激しく変化するなかで、適応し、果敢にチャレンジする人材を創出するため、まずは「DXリテラシー教育」から取り掛かり、「DX推進リテラシー研修」「BXリテラシー研修」「問題解決力向上研修」のように、「初級」「中級」「上級」と研修レベルを3段階設けました。

研修内容は「デジタルスキル標準」内にある「ビジネスアーキテクト」「データ活用人材」「システム開発推進人材」の3項目を独自視点で定義し、育成施策を実行させています。

研修によってDXを「学んだ」「知っている」という表面的な部分ではなく、「活用する」「成果を創出する」のように知識やスキルがあるからこそできる従来とは異なる働き方へとつなげています。

参考・出典:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構|デジタルスキル標準(DSS)活用事例集、リンク集 | デジタル人材の育成

組織全体でDXリテラシーを高めるには

DX人材を育成するためには、従業員全体のDXリテラシーを高める必要があります。その際には、以下項目について取り組む姿勢が求められます。

客観的な評価・分析の実施

DX人材を育成する前に組織全体の状況を把握することが大切です。準備ができていないままスタートラインに立ってしまうと、育成研修のカリキュラム作成や従事する人材の確保・配置が効率的に進められません。まずは自社状況を客観的に評価・分析し、組織や従業員1人ひとりの強み・弱みを明確にしましょう。

eラーニングの導入・実施

DXリテラシーを身につけた後は、eラーニング教材を活用しましょう。全従業員が受講することで、1人ひとりの理解レベルが表面化しやすく、選抜がスムーズに進められます。

なお、eラーニングの導入にあたっては、1度で終わらせるのではなく、定期的に測定を続けることです。3か月に1度、あるいは6か月に1度など定期的に客観的な評価・分析を行うことで、必要に応じて育成方針の軌道修正につなげられます。

まとめ

DX推進にあたっては、従業員1人ひとりのDXリテラシーを高めることが先決です。しかし、個々に任せてしまうと、組織全体での向上につなげられないばかりか、DX推進へと動き出すこともできないでしょう。

組織全体でDXリテラシー向上を図るのであれば、自社状況を把握・分析し、「DX推進指標リテラシー標準」に基づいた教育カリキュラムを作成しましょう。

社内人材のスキル向上に取り組みたい企業担当者様は、この機会にPeacefulMorning社が提供する「Robo Runner」をご活用ください。Robo RunnerはRPAやAIの開発経験が豊富なプロが社内育成をサポートするサービスです。社員教育のためのコツを知りたい企業担当者様はお気軽にご相談ください。

コメントを残す