「RPA (Robotic Process Automation)」とは業務自動化技術の一種であり、「働き方改革」が推進される現代日本において、その導入の敷居の低さから様々な企業や組織での活用が進められています。

今回はRPAの導入主体としての自治体にフォーカスし、「自治体でのRPA導入はどの程度進んでいるのか?」、「自治体でのRPA導入はどのように行えば良いか?」といった疑問に答えるべく、自治体におけるRPAによる業務効率化の現状や、RPA導入のポイント・課題などを実際の例を踏まえつつ紹介します。

関連記事:RPAとは?仕組みや期待できる効果をわかりやすく事例とともに解説

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /

無料トライアル実施中

目次

【自治体×RPA】導入の現状

RPAとは何か、どのような特徴を持つのかについてはある程度ご理解いただけたと思います。続いて、そうしたRPAが自治体でどの程度活用されているのかを見ていきます。

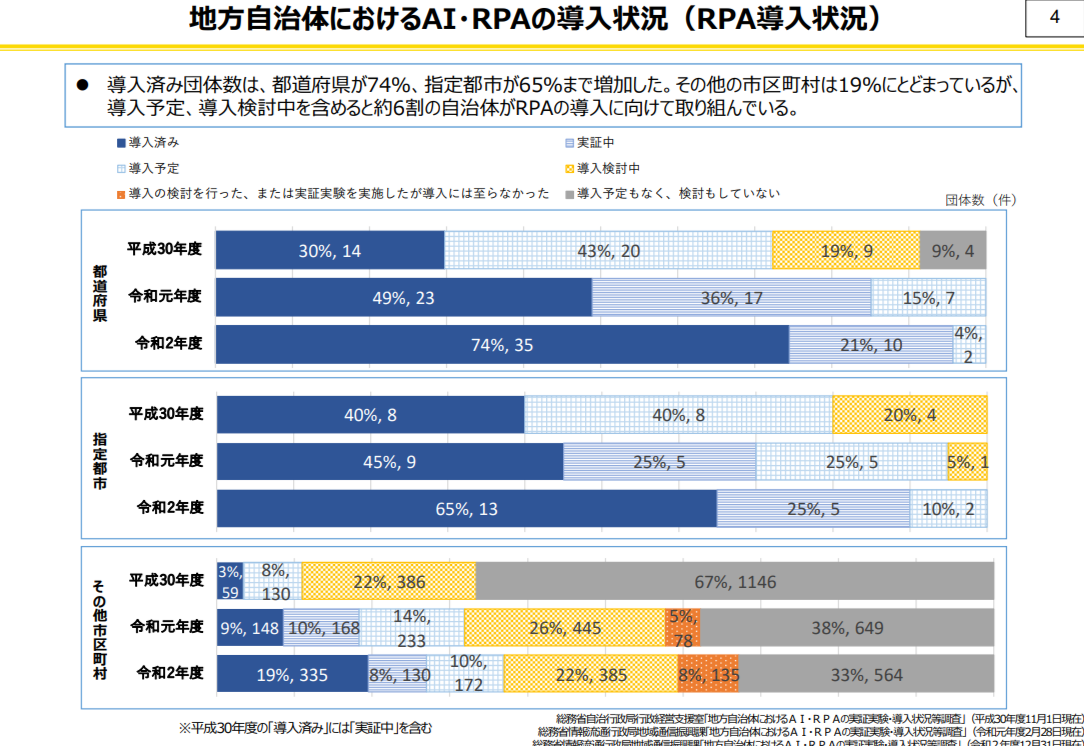

自治体におけるRPAの導入の割合は平成30年度と令和2年度を比較すると、都道府県が74%、指定都市が65%まで増加しました。その他の市区町村は19%ととどまっていますが、導入予定・導入検討中を含めると約60%がRPAの導入に向けて取り組んでいます。

【自治体×RPA】導入事例と導入効果

政府の補助もあり広まりつつある自治体におけるRPA導入について、具体的にどのような業務が自動化され、どれほどの効果が得られるのかを、実際の事例に沿って紹介していきます。

【事例①】愛知県一宮市(実証実験)

導入の背景

少子高齢化が進む日本では近い将来労働力不足が予想され、自治体においては従来の半分の職員で自治体が本来担うべき機能を発揮できる仕組みが必要とされています。一宮市は、AI・ロボティクスに任せられる作業は自動化し、住民への直接的なサービス提供など職員でなければできない業務に注力する、という「スマート自治体」の考え方のもと、定型業務の多い市税業務を対象に、RPA導入に向けた効果検証や課題抽出を実施しました。

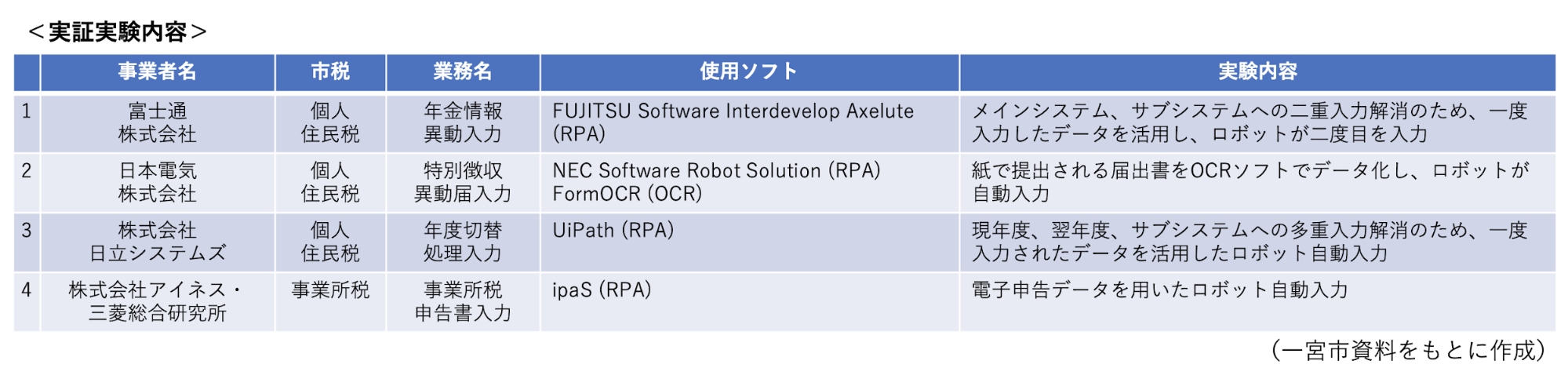

自動化した業務・使用したツール

実証実験では市税に関する4つのデータ入力業務が自動化の対象となり、それぞれの業務ごとに異なる事業会社・RPAツールが採用されました。

※OCR (Optical Character Recognition)=光学文字認識

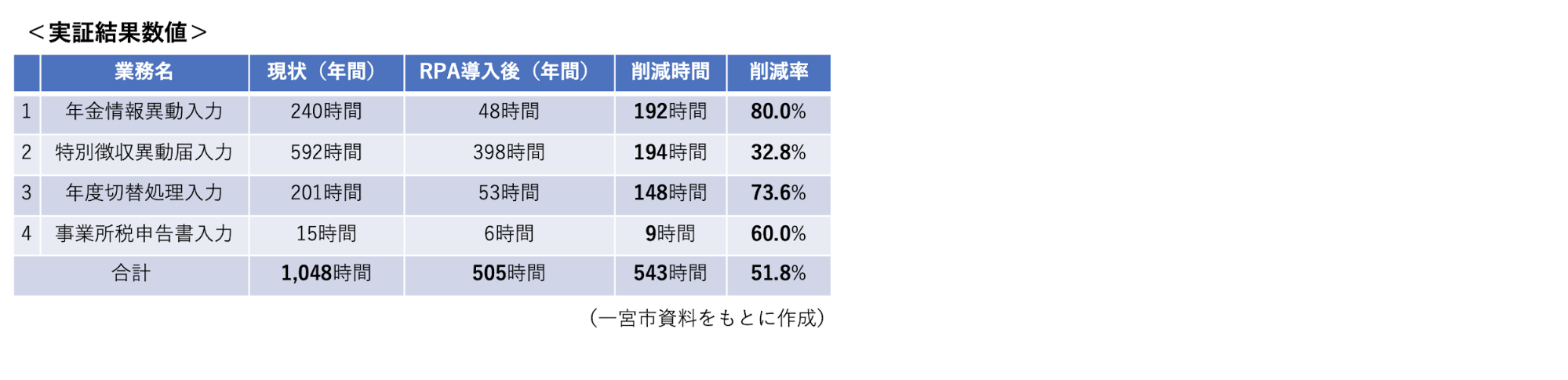

導入効果

RPA導入の結果、4業務で現状1,048時間かかる作業が505時間にまで短縮され、543時間(51.8%)の時間削減効果が確認されました。

市税業務での RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)実証実験

【事例②】茨城県つくば市(本格導入)

導入の背景

市役所の業務には、単純で定型的ではあるものの量が多いため多くの労働時間を費やしている作業があり、中でも確定申告時期の税務処理では、多くの時間外労働が担当課職員に課せられていました。そこでつくば市では、「作業時間の短縮(効率化)」と「ミスの少ない正確で的確な処理」の実現のための手段として、RPAの導入が検討されました。

自動化した業務・使用したツール

つくば市では、市民税課の新規事業者登録や電子申告の印刷作業等の全5業務と、市民窓口課の異動届受理通知業務にRPAが導入され、ツールとしてはWinActorが採用されました。

導入効果

RPA導入の結果、市民税課の5業務では3ヶ月で約116時間の削減が達成され、年間に換算すると約336時間の時間削減効果が見込まれます。市民窓口課の業務では3ヶ月で約21時間の削減が達成され、年間換算で約71時間の時間削減効果が見込まれます。全体としてRPA導入による約80%の時間削減効果が確認されました。

自治体で全国初:RPAで働き方改革。対象業務で約8割の時間削減

【自治体×RPA】RPA適用おすすめ業務

RPAは「大量のデータ」を扱う、「定型」かつ「反復」の業務を得意とします。ここでは上記の2事例も参考にしつつ、自治体の業務でRPA導入による業務改善効果が高いと考えられるものをまとめていきます。

データ入力業務

事例紹介でも取り上げたように大量のデータの入力はあらゆる規模の自治体に存在すると考えられる業務です。またデータの入力は人間が行うと手間がかかり、長時間の反復作業による入力ミス発生の可能性が高いためダブルチェックなどが行われることもあります。

一方で入力作業自体はそれほど重要ではなく、入力されたデータをどう利用するかの方がより重要である場合が多く、RPAによりそうした入力作業を自動化することで、作業時間の大幅な短縮や正確性の向上が見込まれます。

具体例:時間外勤務入力業務、税務情報入力業務など

資料作成業務

自治体で作成される資料の多くはフォーマットが統一されていることが多いです。RPAは画面上の処理であれば複数のアプリケーションを横断して自動化を実行できるため、データベースから必要なデータを出力し、定型のフォーマットに入力、書類を作成し印刷するという一連の業務フローを全て自動化することも可能です。

具体例:支払い帳票作成業務、インターネット受付情報印刷業務など

確認・照合業務

あるデータベースの情報が適当であるかどうかを別の情報源を参照して確認する業務は正確性を要する作業ですが人間によるミスが発生しやすい業務の一つでもあります。RPAを導入することで、正確性や作業スピードを改善するとともに、ダブルチェックなどの業務を削減できる可能性があります。

具体例:通勤手当認定業務、申請不備チェック業務など

\ 部署ごとのRPA活用事例100選 /

【自治体×RPA】導入の失敗パターンと課題

RPAの導入は大きな時間削減効果をもたらしますが、あらゆる業務がその対象となるわけではありません。適切に自動化が行われない場合、十分な効果が得られない可能性があります。

ここではRPAの導入に失敗してしまうケースや、自治体におけるRPA導入の懸念点について紹介します。

RPA導入:よくある失敗パターン

【パターン1】最終目標がない

RPA導入失敗の要因としてしばしば指摘されることとして、「RPAの導入」自体が目的化してしまっていることが挙げられます。RPAはあくまでも業務自動化のツールであり、明確な最終目標がない状態でRPAを導入しても、「業務が自動化されただけで業務効率は改善されていない」という結果に終わる可能性があります。どのような業務にRPAを導入するか、RPAによってどのように効率化が達成されるのかを明らかにした上で導入を実施することをおすすめします。

【パターン2】現場の要望を吸い上げられていない

RPA導入の目的は現場職員の業務の軽減化による業務全体の効率化です。一方でRPAの導入により現場では、RPA運用のための教育や実際の運用業務など、追加的な業務が発生します。RPAを継続的かつ効果的に運用するためには、現場で働く職員がどのような業務にどれだけの時間を割いているかを正確に把握し、現場で必要とされている業務改善は何かを見極めたうえで適切な自動化を実施する必要があります。

【パターン3】導入前後の数値による効果検証がない

RPAは一般的に導入による費用対効果を算出しやすいと言われています。しかしながら、具体的な数値目標が設定されていない、定量効果の測定の仕組みが整っていないという場合には、RPA導入による効果が可視化されにくく、導入の是非を判断できなくなってしまう可能性があります。業務改善を数値で表すことは、現場職員のモチベーションの増加にも繋がるため、RPA導入に際しては適切な効果検証の仕組みを事前に整備しましょう。

自治体におけるRPA導入時の課題

上述の失敗パターンとは別に、自治体におけるRPA導入に際して障壁となりうる点をまとめました。

管理者の確保

公務員は異動の多い職業であり、RPA導入を担当した職員が異動する際に引き継ぎが行われない場合、RPAを利用可能な職員が不在となってしまいます。組織としてRPAを管理するために、RPAやITに関する職員のリテラシーを教育により担保する仕組みが必要です。

業務の標準化、電子化

RPA導入のためには、事前に業務を自動化しやすい状態にしなければなりません。作業の標準化、業務に関するデータの電子化などにより、「定型」「反復」というRPAが得意とする条件を整える必要があります。紙媒体が主流であるなど条件を満たしていない自治体は依然として多く、RPA導入を阻んでいます。

セキュリティ

自治体業務には地域住民の個人情報を扱うものも多く、情報漏洩対策が必須です。RPA導入により業務を自動化するためには、強固なセキュリティの整備や職員のITリテラシー教育を徹底する必要があります。

アナログシステムとの共存

地域住民には、様々な事情から窓口での紙媒体での申請など電子化・自動化をしない従来の形態を望む人も一定数いると考えられます。同時に、自治体の業務には人間による判断を必要とする業務もあり、全ての業務を自動化することはできません。そうした業務と自動化を共存させる仕組みづくりが必要です。最近では紙をテキストデータ化するAI-OCRツールを活用する自治体もでてきており、RPAの周辺テクノロジーを活用しアナログシステムと共存する方法も注目されています。

【自治体×RPA】導入時に意識すべき3ポイント

自治体におけるRPA導入は時間削減による業務効率化の可能性が大きい一方で、様々な障壁も存在します。そうした障壁をクリアし適切な自動化による業務改善を実現するために意識すべき3つのポイントを紹介します。

【ポイント1】「スモールスタート」

RPAの導入の初期においては、大きな成果を求めすぎないことが重要です。事例紹介では大幅な時間削減の例を取り上げましたが、時間削減効果が大きい業務は自動化が複雑になるケースが多く、はじめに自動化する業務には向いていません。

時間削減効果は大きくはないが単純で自動化がしやすい業務、かつ担当者が熟知している業務をRPA自動化の第一歩とすることで、利用したRPAツールの特性やRPAによる自動化にかかるコストと効果の関係を、比較的低コストかつ短時間で把握することができます。小規模から始め得られた知見を活かしつつ徐々に自動化対象範囲を拡大するという「スモールスタート」を意識しましょう。

【ポイント2】内製/外注の選択

RPAによる業務自動化は、RPAベンダーやRPAコンサルなどの外部業者に開発を委託する外注と担当職員が開発を行う内製との二つの形態があります。外注は専門業者が開発を行うため確実性・信頼性に優れる一方で、委託コストや発注側と受注側の認識の相違などの問題点があります。内製はRPAロボットの修正が容易であり、業務の細かい変更に対応しやすい一方で、異動が多い自治体では特に内部開発人材の確保が課題となります。最近では内部エンジニアを増やす自治体や、ITに詳しい人材に導入を任せるといった自治体も存在しています。

内製と外注の双方のメリットデメリットを比較した上で、自治体ごとに適切な導入形態を採用しましょう。

【ポイント3】現状把握

RPAを導入する上で重要なのは、自治体が抱える業務やそこに存在する非効率、自動化の需要や現場担当者の作業量などの現状を適切に把握することです。自治体全体の業務効率の改善は、一方的なトップダウンや現場の担当者の孤軍奮闘では達成されません。

業務における現状と理想状態とのギャップを組織全体で共有し、明確な目標設定をすることによって、ツールとしてのRPAを適切に活用することができます。

【RPA×自治体】スマート自治体への転換に向けて

記事の前半でも紹介したように、現在自治体におけるRPAの普及率は高くはありません。一方でこの現状は「自治体の業務はRPAの導入により大幅に作業効率を改善できる可能性が高い」と解釈することもできます。総務省によると、2040年頃には団塊ジュニア世代が65歳以上となる一方、その頃に20歳代前半となる者の数は団塊ジュニア世代の半分程度にとどまり、公共サービスの需要が拡大する一方で、公共サービスの担い手自体は減少します。

現在の半分の職員数でも担うべき機能が発揮される「スマート自治体」への転換には自動化・省力化が必須であり、今後自治体は自動化・省力化のツールである破壊的技術(AIやロボティクス、ブロックチェーンなど)を積極的に導入していく必要があります。RPAはそうした技術の中で導入コストが比較的低く、自治体の定型業務との相性も良いため、「スマート自治体」の実現に向けて普及が進んでいくことが予想されます。

【RPA×自治体】悩みをオンラインで即解決「Robo Runner」

導入前に入念に準備をしていても、実際にRPAを導入してみると想定外の困難に直面する可能性はあります。Peaceful Morning株式会社が提供する「Robo Runner」はそうしたRPAに関する「困りごと」をオンラインサポーターが即座に解決するサービスです。

地方自治体におけるRPA運用でボトルネックとなりがちな引き継ぎや学習、開発やその他RPA導入〜本格稼働までの間に出てくる様々な困りごとを経験豊富な専任サポーターが丁寧に解決します。Robo Runnerは低コストで、全てのサービスをオンラインで利用できるため、自治体の立地を問わず求めるサービスをいつでもどこでも受けることができます。

Robo Runner、今なら14日間無料体験中!↓

\ RPA・AI開発をプロが伴走 /

無料トライアル実施中

Robo Runnerに関する記事↓

コメントを残す