AI技術の急速な発展により注目を集めているのがLLM(大規模言語モデル)です。代表例としてはGPT-4が挙げられ、LLMを搭載したサービスにはChatGPTやGeminiなどの生成AIがあります。これらのツールの使用経験はあっても、LLMがどのように活かされているのか仕組みについて深く理解している方は少ないのが現状です。

この記事では、AI活用に欠かせないLLMの概要・仕組み・企業の導入事例を解説します。生成AIをはじめとしたAI技術の活用によって業務の効率化、自動化を図りたい企業担当者の方は、ぜひ参考資料のひとつとしてお役立てください。

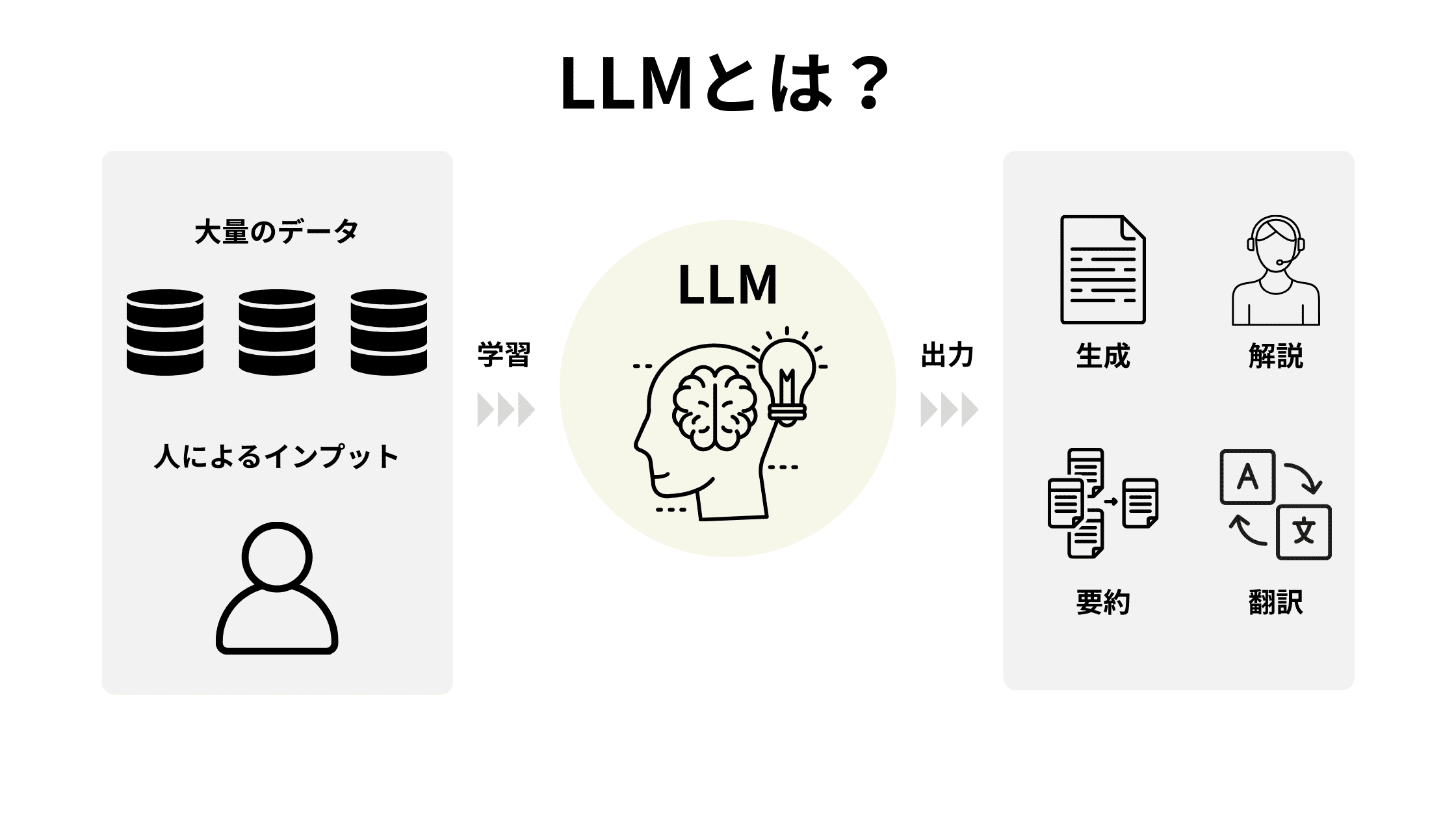

LLM(大規模言語モデル)とは

LLM(大規模言語モデル)とは、膨大なテキストデータと優秀なディープラーニング技術によって構築された自然言語処理分野のなかでも革新的な技術のことです。

コンピュータの「計算量」と、情報量を指す「データ量」、ディープラーニング技術における「パラメータ数」の3要素を強化し、従来の言語モデルよりも優れた言語理解を実現しています。

言語モデルとは

LLMのメインとなるものとして言語モデルがありますが、こちらは言葉や文章を基に単語の出現率をモデル化する技術のことで、大量のテキストデータを通じて特定の言葉に続く単語がどの程度の確率で出現するのかを予測します。

例えば「私の趣味は」といった文章に続く単語として「読書です」「料理です」「ドライブです」は高い確率と判断されます。一方で「黒です」「猫です」「山田です」といった不自然な表現は低い確率と判断されます。

このような予測を幾度となく繰り返しながら文章に対する単語の出現率を統計的に分析することで、人間の言語に対する理解度を深め、高度な予測を可能にしています。

生成AIや機械学習との違い

LLMと関連性の高い言葉として、生成AIと機械学習があります。まず生成AIは、画像や動画、文章などのクリエイティブなデータを生成するAI技術の総称です。一方、LLMは生成AIのなかでも文章データの生成に特化した技術を指しているため、生成AIのなかにLLMが含まれるイメージです。

次に機械学習ですが、こちらはコンピューターに明示的なプログラムをせずとも、手本となるデータから学習し、特定のタスクの実行を可能にする技術のことです。一方LLMは、機械学習のなかでも「教師あり学習」を使用して開発された技術です。

教師あり学習は、入力・正解それぞれのデータを用いて学習する特徴がある一方、LLMは入力データとそのテキストデータに関わる要約・翻訳データを正解として学習します。したがって、LLMは機械学習のひとつであるとも考えられています。

関連記事:AIと機械学習にできることとは?違いや併用による効果を解説

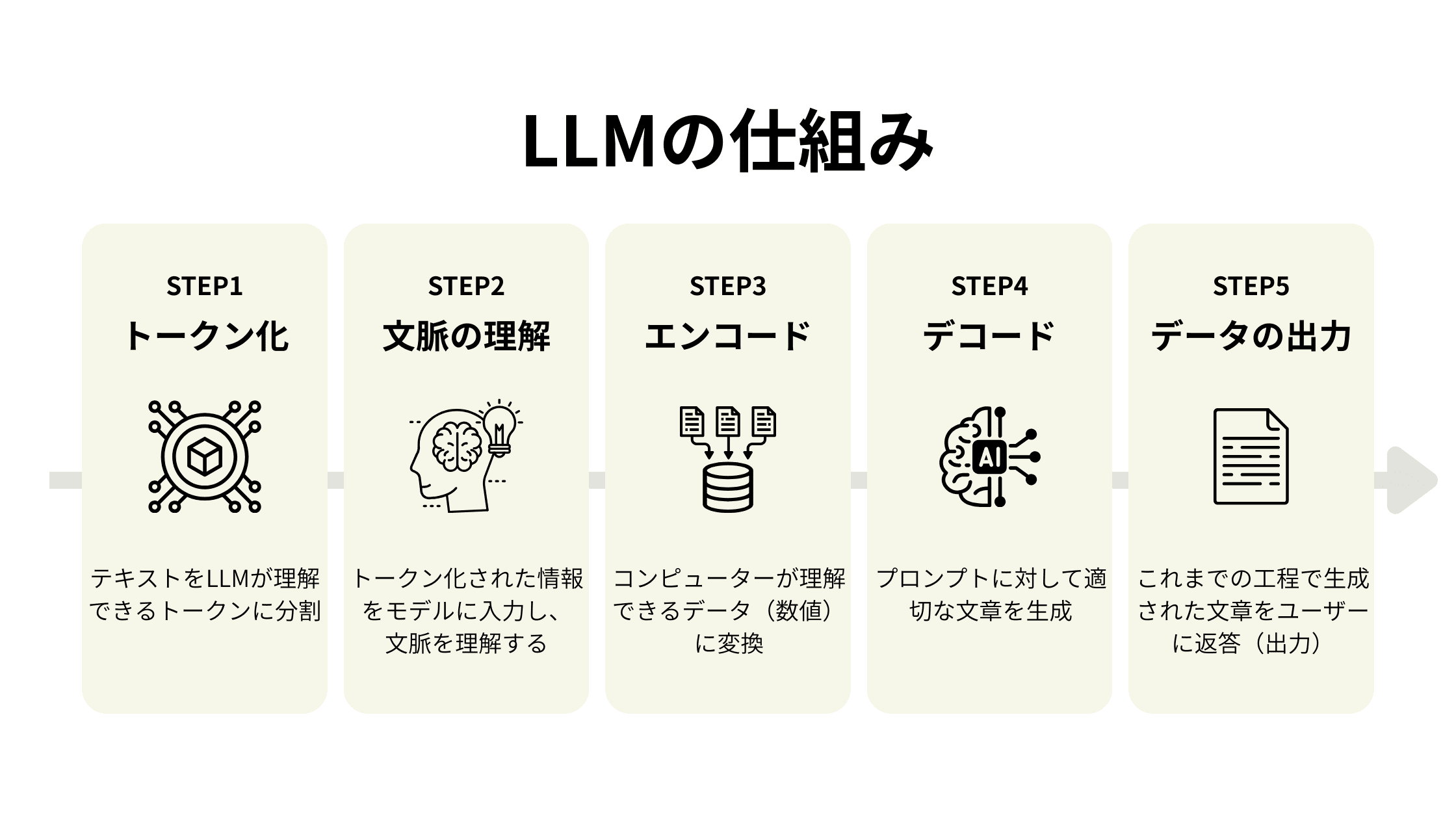

LLMの仕組み

生成AIのなかでも文章データの生成に役立てられており、また機械学習のうちのひとつにも位置するLLMですが、そもそもどのような仕組みになっているのでしょうか。ここからはLLMの仕組みを5つに大別して解説します。

トークン化|言語を基本単位へ分割・変換

まずはユーザーから受け取ったテキストをLLMが理解できるトークンに分割します。トークンは単語、文字の集まり、句読点といった言語の要素で構成され、人間が使う自然言語を機械が処理できる形式に変換します。

文脈の理解|トークンを理解する

次にトークン化された情報をモデルに入力し、文脈の理解を実施します。LLMは1つひとつのトークンが文のなかでどのような役割を果たすのか、その他のトークンとどのような関係にあるのかを分析します。文脈の理解を通じて単語1つひとつの要素だけでなく、文章全体の意味や目的の把握を目指します。

このとき、共参照解析と依存関係解析と呼ばれる高度な技術が用いられます。

| 共参照解析 | ・文章中の代名詞、指示詞が何を指しているのかを特定する ・例)「わたしは父のような医者になりたい」→「わたし」と「父」が誰を指しているのかを理解する |

| 依存関係解析 | ・文章中の各単語間の文法における依存関係を分析する ・動詞が名詞にどのような影響を与えているのかなどを理解し、文章構造の把握を行う |

複数の解析を通じて、モデルはプロンプトに点在する各トークンがどのように作用しているかを理解し、文章を正確に判断できるようになります。

エンコード|関連情報の抽出

エンコードでは、文章の意味をコンピューターが理解できるデータに変換します。具体的には下表の工程で行われます。

| ベクトル化 | ・文章を構成する単語、フレーズをベクトルに変換すること ・単語の意味や文脈を表しており、コンピューターが計算できる形に直す |

| 文脈の把握 | ・ニューラルネットワークを用いて処理すること ・文章のなかで単語がどのように作用しているのかを判断し、文全体の意味を把握する |

| 重要度の高い情報の選択 | ・アテンションメカニズムと呼ばれる技術によって重要度の高い単語、フレーズに注目する ・この工程によって言語モデルは文章のなかに潜む重要な情報を優先的に取り扱い、意味をより高度に理解する |

このプロセスがなければ、LLMは単なる文字列の羅列として文章を処理するしかなく、意味理解や適切な回答生成が不可能になります。つまり、エンコードは言語を数値的に理解可能な形に変換し、意味を捉えるための必須ステップとなります。

デコード|次トークンの予測

各工程で得た情報を基に、プロンプトに対して適切な文章を生成します。文章の流れに基づき、どの単語、フレーズが自然に続くかを予測していきます。このとき、過去に得た文脈に関する知識を活用することが多いため、データ抽出の精度は、対話の繰り返しによって得られるものと考えられるでしょう。

データの出力|ユーザーへの返答

最後に、これまでの工程で生成された文章をユーザーに返答(出力)します。このような仕組みによって高精度な自然言語のテキスト化が実現されています。仮に求める情報が得られなかった場合は、改めてプロンプトを提示することでこれまでの工程を再度行い、最適解の抽出を図ります。

LLMを搭載した代表的なサービス

LLMを搭載した代表的なサービスには、ChatGPTやCopilot、Geminiが挙げられます。ここからはそれぞれの概要について解説します。

ChatGPT(OpenAI)

OpenAIによるChatGPTにおいてLLMは、ユーザーとの自然な対話を実現するための頭脳として機能しています。例えば膨大なデータを通じて学習し多様な話題に対応する、人間とチャットツールで対話しているような感覚で高度な情報取得ができるなどです。

関連記事:ChatGPTは何ができる?できないことや活用のコツ、注意点を解説

Copilot(Microsoft)

Microsoftが提供するCopilotにおいてLLMは、Microsoft製品・サービスの強力なAIアシスタントとして機能しています。ユーザーが作業で使用するアプリケーション内のドキュメントの内容、スプレッドシートのデータ、PowerPointのスライドなどを文脈として理解します。その上で、プロンプトに基づいたコンテンツの生成、アイデア出しを行います。

関連記事:Copilotは何ができる?特徴や連携できるツール、料金や活用のコツを解説

Gemini(Google)

Googleが提供するGeminiにおいてLLMは、マルチモーダルなLLMとして機能しています。マルチモーダルとは異なる種類の情報を総合して取り扱うことのできるAIを指し、テキスト抽出に留まらず、画像や音声、動画など複数の種類の情報を同時に理解し、統合して処理できる能力を持ちます。

一例としては、画像の内容に質問をする、動画の特定のシーンを指定して分析・テキストでの説明を依頼することなどが可能です。

LLMにできること・できないこと

LLMを日常的に活用していくためには、できることとできないことについて押さえておくことが大切です。詳細は下表の通りです。

| LLMにできること | LLMにできないこと |

| ・テキストの生成 ・画像・動画生成 ・音声生成 ・ソースコード生成 ・翻訳 |

・自発的な創造 ・感情の理解 ・柔軟な判断 ・学習範囲外の生成 |

このほか、専門性が求められるタスクなどにも対応できません。LLMを含む生成AIについてはこちらの記事をご覧ください。

関連記事:生成AIにできること・できないことを徹底解説|今すぐ使える活用例も紹介

また、生成AIとは違い、より高度な判断ができることに加えて活用幅も広いという特徴を持つAIエージェントの存在について押さえておくことで多くのビジネスシーンに効率化・自動化をもたらします。AIエージェントと生成AIの違いについてはこちらの記事で解説していますので、この機会に併せてご覧ください。

関連記事:AIエージェントとは?生成AIとの違いや仕組み、メリットを解説

LLMの活用例

LLMの仕組みやできること・できないことについて押さえた後は、どのようなシーンで活用できるのかについて把握しておきましょう。具体的には、情報収集・分析を含む5つのシーンが挙げられます。

情報収集・分析・検索のサポート

LLMの特徴を活かせる分野として、情報収集・分析・サポートが挙げられます。例えば市場競争力強化を目的に自社課題を調べたいときの情報収集を人間が行う場合、多くの時間と労力を要しますが、LLMであれば速やかに遂行可能です。また、過去の収集データを把握したいときも、内容や目的を迅速に把握できます。

情報収集や分析が迅速に行えるだけでなく、収集・分析を済ませた情報のリサイクルにも役立てられれば、情報収集分野におけるさまざまなコストを大幅に減らすことができるでしょう。

クリエイティブ制作

LLMは自然言語処理に長けている特徴から、メディアコンテンツの制作やSNS投稿文など、クリエイティブ分野にも十分通用するでしょう。自社製品・サービスの広告コピーやイラスト作成も全てLLMに任せられるので、クリエイティブ制作に効率化をもたらすと考えられます。

ただし、学習データの内容によっては生成されたデータのなかに既視感を覚えるものもあります。思いがけない場所で著作権を侵害し訴訟トラブルに発展しないためにも、データの取り扱いについては十分注意する必要があります。

関連記事:生成AIの使い方とは?メリットや注意点もあわせて解説

教育・学習

教育や学習分野においてもLLMは大いに活用できます。従来の学習教材では、自身の理解できない分野・項目に対して自動で補足説明するといった機能はなく、自己採点を通じて特定する必要がありました。しかしLLMを活用すれば、苦手とする科目だけでなく、どこが知識不足であるかを自動で補足し、どのように解いていく必要があるのかを提供してくれます。

例えば株式会社ベネッセコーポレーションの提供する「進研ゼミ」では、子どもの学習において生成AIを活かしながら支援するサービスを提供しています。わからない問題や頻繁に間違えてしまう問題をチャットボットに質問すると最適な解説動画が紹介されます。

わからない項目があれば質問を通じて速やかに解決できるので、学習意欲だけでなく、まんべんなく知識を向上できるといったメリットをもたらしています。

参考:「進研ゼミ」が生成AI活用の新サービス「チャレンジ AI学習コーチ」を3月下旬から提供開始。教科の疑問を、いつでも納得いくまで質問可能に | 株式会社ベネッセコーポレーションのプレスリリース

顧客対応

自然言語処理に長けている特徴を活かせば、LLMを通じて顧客対応における顧客体験の向上にも期待できます。これまでは営業時間内での対応が慣例化していましたが、比較的届くことの多い質問であれば、LLMが構築されたチャットボットの実装によって迅速な解決策の提供へとつながります。

24時間365日、いつでもチャットボットが対応してくれるため、営業時間外の問い合わせであっても適切に対応できます。またチャットボットの精度が上がるほど顧客の要望にも柔軟に対応できるようになるため、その結果、顧客満足度の向上にも期待できるでしょう。

プログラミング

LLMはプログラミングをサポートすることも可能です。専門知識や技術がなくても、具体的な指示をプロンプトに盛り込むことで、必要なコードを書き出すことができます。現在ではコード生成に特化したLLM搭載の生成AIも展開されており、プログラミングにおける業務負担の軽減と生産性の向上に期待できます。

企業におけるLLMの具体的な活用事例3選

ここからは、LLMの活用シーンをよりイメージできるよう、企業の活用事例について解説します。どのようなシーンで活用されているのかについて押さえ、自社業務の効率化につなげましょう。

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモでは、全社的な業務効率化の加速を目的に、生成AI・LLMプラットフォームとして「Alli LLM App Market」を活用しています。プロンプト不要で使えるLLMツールのため、学習コストを抑えつつ従業員の誰もが生成AIを活用できる仕組みを構築しています。

RAG(検索拡張生成)や倫理チェック機能を備えているので、ドキュメントからの回答自動生成チャットボットをはじめ社内問い合わせ対応、ドコモショップスタッフ向けのQ%A作成などが可能になり、同ツールの「Retriever 最適化機能」によって回答生成精度が30%も向上しました。

参考:■導入事例■【NTTドコモ様】全社的な業務効率化の加速のため、生成AI・LLMプラットフォームとしてAlli LLM App Marketを活用した取り組みを開始

三井住友海上火災保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社ではNECと協業し、事故対応業務の効率化と品質向上を目的に生成AIによる文章要約技術を導入しています。その結果、事故対応における通話内容のテキスト化と要約が迅速に行われ、担当者の業務負担軽減と顧客対応の充実につなげています。

株式会社ベルシステム24

株式会社ベルシステム24では労働人口減少という課題対応を目的に、日本マイクロソフトとGoogle Cloudの生成AIを活用したコンタクトセンター業務の実証実験を済ませ、事業化を進めています。

実験では「Azure OpenAI Service」内の「GPT-3.5」「GPT-4」、Google Cloudの「Vertex AI」の「PaLM2」といったLLMが活用され、特にコンタクトセンターでの対話データの要約機能に高精度が実証されました。対話データを整形後はAIへ取り込む循環スキームを構築し、コンタクトセンターオートメーションの実装を目指しています。

参考:ベルシステム24、日本マイクロソフトとGoogle Cloudの生成AIを活用したコンタクトセンター業務の実証実験を完了、事業化へ

LLM活用における注意点

LLMは優秀な技術である一方、活用にあたっては下記の注意点に留意する必要があります。

出力データに偏りが起きることがある

LLMは学習データに基づいた出力を行うため、取り込むデータに偏りがあると生成されるデータも偏りが生じます。場合によっては差別的な表現・内容を含むこともあるため、利用にあたっては公平性と多様性について確認することが大切です。

セキュリティ・個人情報にリスクがある

LLMに入力したデータが、ユーザーの意図せず形で外部に漏洩する、あるいは学習データとして利用される可能性もあります。特に市場調査で自社に関する機密情報や個人情報を取り扱う場合は、堅牢なセキュリティ環境の構築や利用ポリシーの策定が必要になる点を念頭に置きましょう。

日本語の理解・回答に懸念がある

海外の学習データによって構築されたLLMの場合、日本語独特のニュアンスや文化的な背景を完全に理解できない場合もあります。不自然な表現がみられたり誤った解釈に基づいた回答が抽出されたりする場合は、プロンプト内容を変更する、日本語にも順応するLLM構築型生成AIの活用を検討しましょう。

企業導入にあたってはデジタル人材が必要

LLMをビジネスシーンで有効活用するためには、AI技術に精通したデジタル人材が欠かせません。特に自社ビジネスに適したモデルの選定やカスタマイズ、運用・評価といった細かな段階では専門知識とスキルが求められるため、デジタル人材の育成・確保にも努めましょう。

まとめ

LLMは人間の暮らしやビジネスに大きな変革をもたらす可能性を秘めた技術です。仕組みや注意点について理解を深めることで、効果的かつ安全な活用が実現できるでしょう。

Peaceful Morningでは、LLM導入・運用において必要なデジタル人材の確保に有効なサービス「DX Boost」を提供しています。現場へのヒアリングを通じて、貴社に適したDX人材を最短即日でご提案します。

また、社内従業員をデジタル人材として育成したい場合には「Robo Runner」がおすすめです。AI開発経験豊富な人材による月4時間のオンラインサポートとチャットボットによる問題解決を活用しながらデジタル人材の育成・確保を実現できます。

LLMやAI技術に強い企業を目指す方は、ぜひお気軽にPeaceful Morningへご相談ください。

コメントを残す