少子高齢化によってあらゆる業界で人手不足が深刻化するなか、業務の効率化や自動化、従業員配置の最適化を目的に多くの企業ではAI技術の導入が進んでいます。AI技術は急速に成長を遂げており、近年では自律的に業務を最適化へと導く自律型AIの注目度が高まっています。

この記事では、多様なビジネスシーンの期待の存在ともいえる自律型AIについて解説します。仕組みや活用例、メリットや使用における注意点を理解し、既存ビジネスの効率化を実現させましょう。

自律型AIとは

自律型AIとは、プロンプトを提示しなくても高度かつ複雑なタスクを自己判断で遂行できるAIのことです。自ら学習し使用環境に順応する特徴を持つため、プロンプトがなくてもその状況に合わせたアクションが行えます。あらかじめ人間が目標を設定すれば、あとは自律型AIが行動・評価・修正を繰り返しながら達成するため、未知の状況であっても対応可能です。

自律型AIエージェントとは

自律型AIと類似する言葉として自律型AIエージェントがありますが、意味は自律型AIと同じです。また、AIエージェントといった言葉も存在しますが、AIエージェントは自律型AIにタスクを依頼し、目標達成を目指すAI技術のことで、こちらも同じ意味を持ち合わせています。

媒体によってはAIそのものを「エージェント」と呼ぶ場合もあるため、「何を指しているのだろう」と迷うことがあるかもしれません。しかし、自律型AIとAIエージェントは同じ概念を表していると理解しておくとよいでしょう。

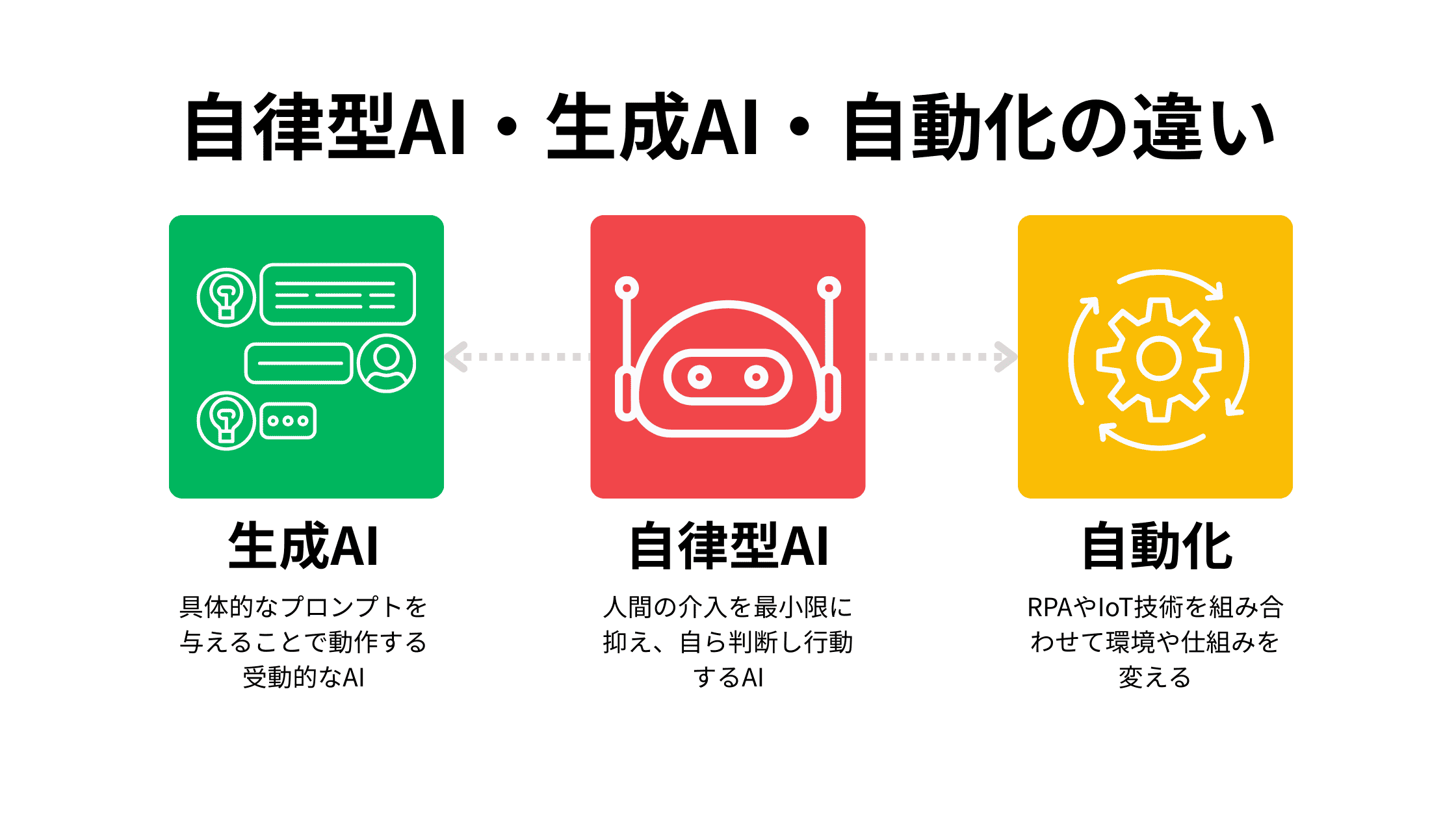

生成AIや自動化との違い

自律型AIと生成AI、自動化はそれぞれ関連性はありますが、役割や特徴には明確な違いがあります。

生成AIは「何を」「どうしたいか」といった具体的なプロンプトを与えることで動作する、受動的なAIです。一方、自動化はRPAツールやAI・IoT技術を組み合わせて初めて実現できる、環境や仕組みの変化を指します。

これに対して自律型AIは、人間の介入を最小限に抑えながらも自ら判断し、目標達成に向けて行動できる点で優れた技術であるといえます。

関連記事:AIエージェントとは?生成AIとの違いや仕組み、メリットを解説

自律型AIの仕組み

目標を設定するのみで自律的に分析・判断しながら達成を目指す自律型AIですが、その構造は下記の通りです。

目標達成のためのタスク生成

まずはAIに目標を設定します。目標を受け取ったAIは達成に必要なタスクを生成します。例えば自社製品を利用するユーザーに向けたキャンペーンの最適化を目標とした場合、自社情報をはじめ顧客と想定されるユーザーのニーズ収集や広告予算の算出など、多角的な情報を基にタスクを設定します。

タスクに優先順位を付ける

次に生成されたタスクに優先順位をつけます。この作業によって、どのタスクからクリアすれば適切な情報を得ながら目標を達成できるかを判断できます。期限が決められたタスクであれば、情報収集や分析に時間を要するタスクなど、目標達成までのさまざまなタスク・経緯を瞬時に考慮し実行することになります。

タスク実行

次にAIが自ら設定したタスクを実行します。自律的な判断という優れた能力が発揮され、リアルタイムで状況分析を行いながら達成を目指します。仮にトラブルが発生してもAIはその状況を適切に評価・分析し、修正や優先順位の付け直しなどを自発的に行いながら改めて達成を目指します。

効果測定と改善に向けたタスクの生成

タスクを達成できた後は、AI自らが効果測定と改善タスクの生成を行います。この工程を実施することで、当初設定された目標に対する達成度を確認できます。必要に応じて改善タスクを設け、ここまでの流れを再度繰り返しながら、意思決定やクリエイティブな作業における最適化へとつなげます。

自律型AI活用のメリット

自律的に判断できるAIだからこそ、活用を通じて多くのメリットをもたらします。ここからは数あるメリットのなかでも特にビジネスシーンに関する項目について解説します。

業務の効率化

AIには正確かつ高速にタスクを処理できる能力が備わっています。そのため、人間から自律型AIに代替できれば、業務の効率化を実現することも可能です。

自律型に限らず、AIには体調やモチベーション、働き過ぎによる疲労などがありません。常に一定の速度・品質を保ちながら業務タスクを遂行できるため、生産性の向上にも期待できるでしょう。

業務負担・コスト削減

生成AIをはじめとしたAI技術には、すでに高速でタスクを処理できる能力を持ち合わせています。自律型AIは従来のAIとは違い、詳細なプロンプトがなくても重要な判断を行いながらタスクを進めていくため、その能力を活用すれば業務負担やコストの削減を実現できます。

状況・環境の変化への順応

人間の場合、状況や環境の変化に順応しながら業務・作業を進めて行くには、一定の時間と労力が掛かる上に、慣れるまでには多少のミスが生じます。自律型AIは目標を瞬時に理解し細かくタスクを設け実行に移す能力があるため、速やかに状況・環境の変化に順応しながら最適化に導くことができます。

高度な意思決定

自律型AIは膨大なデータ分析を得意とする特徴から、従来は人間によって行われていた意思決定も根拠に基づいた上で実行できます。仮に重要度の高い意思決定を必要とする際も、膨大なデータから得た正確性の高いAIの分析結果を活用することで、正確かつ適切な意思決定につながります。

人的ミスの軽減

従来はAIとRPAの組み合わせによってルーチンワークに限り自動化できていましたが、適用可能な業務範囲が限定的だったことにより、全社での業務改善は難しい課題でした。しかし、自律型AIの活用によって多くの業務を任せられるようになるため、多様なビジネスシーンでの人的ミスも減らすことができます。

自律型AIの活用例

自律型AIが優秀なAI技術であることは理解できる一方、具体的にどのようなビジネスシーンで活用できるのかイメージできない方もいるでしょう。ここからは4つの活用例について解説します。

データ収集・分析

自律型AIは膨大なデータの自動収集・分析を得意とすることに加えてパターン化や発見・特定する能力に優れています。これらの特徴から、市場調査における消費者の行動パターンを継続的に収集・分析したり、製造業での生産ラインに設置されたセンサーデータから異常を検知したりといった活用が可能です。

顧客対応

自律型AIは企業の顧客対応にも有効です。例えば顧客からの問い合わせに対してAIが状況に適した回答を生成する、複雑な質問などにおいてはオペレーターに引き継ぐなど、各シーンの最適解を特定・判断しながら効率化につなげることができます。

自律型AIの導入によって迅速かつ適切な顧客対応が24時間365日可能になるため、顧客満足度の向上とともに人件費削減、従業員配置の最適化も実現します。

レコメンド機能

オンラインショップなどで活用が進むレコメンド機能も自律型AIの特徴を活かした活用例のひとつです。ユーザーの閲覧・購入履歴から行動パターンや潜在ニーズを分析し、1人ひとりのユーザーに最適化された商品・サービス・コンテンツの提案が実現します。AI活用によってユーザーエンゲージメントを飛躍的に高め、売上向上にも貢献するでしょう。

自動運転

自律型AIの特徴を大いに活かした事例でもあるものが自動車などの自動運転です。AIはセンサーから得た周囲の交通・歩行者・交通標識といったさまざまな情報をリアルタイムで収集・分析し、自律的に運転の判断を行います。例えば目的地までのルート計画や速度調整なども各情報に基づいて運転するため、安全かつ効率的な移動が実現します。

コーディング

自律型AIはプログラミング分野においても活用が進んでいます。要件や仕様を理解したうえで自律的にコードを生成・修正できるため、開発者は単純なコーディング作業から解放され、より高度な設計や品質改善に注力することが可能です。

また、既存コードのバグ検出や改善提案、セキュリティリスクの特定なども自動で行えるため、開発スピードの向上とともに品質向上や工数削減にもつながります。

自律型AI導入における注意点

自律型AIを社内導入し成功へと導くためには、下記の注意点に留意することが大切です。

明確な目標設定

自律型AIを導入する際は、あらかじめAIを通じて何を達成したいのかという明確な目標を設定することが欠かせません。目標があいまいだった場合、適切なAIを選ぶことが難しくなり、期待していた効果を得られない可能性があります。

「他社が導入し売上向上を実現させていたから」など、状況に振り回された目標ではなく、「顧客満足度を従来の30%向上させる」「人的コストを10%削減する」など、組織的に改善すべき部分に焦点を充てた目標を設定しましょう。

スケジュール策定

AI技術を導入する上では、綿密なスケジュール策定も大切です。仮に自律的AIを導入し自社運用に適した状態へと開発するのであれば、開発期間やテスト、どの程度の規模で導入を済ませた後に正式運用するのかなど、各フェーズの期間を洗い出す必要があります。

また、各フェーズにはあらゆるトラブルが潜んでいることにも留意し、冷静かつ適切に対応できるよう人材確保の実施も大切です。

社内リソースだけで導入や保守・運用を進めることが難しいと判断した場合でも、諦める必要はありません。外部のリソースを活用し、一連の業務を任せてしまうことは非常に効果的な方法です。Peaceful Morningでは貴社へのヒアリング内容を通じて、DX推進に有効な人材を即日提案するサービス「DX Boost」を提供しています。

プロジェクトマネージャーやAIエンジニアをはじめ、多彩な専門人材が在籍しているため、AI技術を含むDXをスピーディーに推進したい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

費用対効果の分析

AI技術に限らず、DXに関するツール・システムの導入においては、費用対効果の分析も欠かせません。自律型AIも例外ではなく、導入には初期投資と保守・運用に関するランニングコストが掛かるため、場合によっては高額に感じることもあるでしょう。

想定コストを目にしたときに大切なことは、将来的に発生する費用がビジネスシーンにどのようなメリットをもたらすのかを考慮することです。人件費や既存業務に関わる労働時間などを細かく洗い出した後は、AI投資に見合うリターンがあるかを必ず確認しましょう。

必要データの用意

自律型AIの能力を活用できるだけのデータも用意しましょう。自社業務にAIを導入する場合には、業務マニュアルや情報分析に有効な既存データ、市場調査であれば自社の経営状況について理解できる情報も必要です。仮にデータが不足している場合は、必要データの洗い出しや作成といった前準備の計画策定から実施しましょう。

ヒアリング

自律型AIに限らず、デジタルツールなどの導入にあたっては、現場へのヒアリングも大切な項目です。目標によってはヒアリングがなければ効果・メリットを判断できなくなる場合があります。

仮に「顧客対応を10%削減する」といった目標であれば、顧客対応に従事していた従業員へヒアリングを実施し、どの工程に多くの時間が掛かっていたのかを聞き出しましょう。同時に、非効率と感じていた業務や業務工程に対する疑問、改善点などがあれば、この機会にすべてメモしておくことで大幅な業務改善につなげられます。

従業員数が多く直接的なやり取りが難しい場合は、Googleフォームなどを用いてアンケートを実施する方法も有効です。

セキュリティ

AIをはじめとしたデジタル技術の導入にあたっては、堅牢なセキュリティを取り入れる必要もあります。特にオープンソースタイプのデジタル技術を活用する場合、インターネットを通じて情報の提供・抽出を行う特徴から、場合によってはAIの学習データとして使い回され、情報が漏洩する恐れがあります。

自社開発する場合であっても、不正アクセスを防止する必要性から、セキュリティ対策の整備をはじめ取扱情報のガバナンス強化など、組織的な変化が伴うことも念頭に置きましょう。

AI人材の育成・確保

自律型AIの適切な導入・保守・運用にあたっては、AI技術に精通した人材確保も必要です。仮に従業員を育成する場合には、デジタル人材のプロに研修などを実施してもらい、知識・技術を身につけさせる方法があります。社内リソースでは限界と判断した場合は、AIツールの導入から保守運用までのトータルサポートが受けられるサービスの利用が有効です。

関連記事:AIリテラシーの概要や注目される理由とは?向上するためのポイントやおすすめの資格も解説

まとめ

自律型AIは、膨大なデータの収集・分析をはじめ、顧客対応やレコメンド機能など多様なビジネスシーンに大きなメリットをもたらす可能性を秘めたAI技術です。自律的な学習と判断能力は業務効率化やコスト削減に貢献し、市場競争力強化を実現できます。

AIをはじめ、デジタル技術を活用し組織的な変革を成し遂げたい企業担当者様は、この機会にPeaceful Morningの「DX Boost」をぜひご検討ください。

コメントを残す