既存システムの保守・運用をベンダーに任せていたばかりに、機能追加やバージョンアップの際に取り組み方がわからずないといった経験は、近年多くの企業でみられがちなトラブルのひとつです。「ベンダーロックイン」はこのような状態を指し、他社ベンダーへ契約が切り替えられない、自社で使用するシステムなのに適切な対処ができないなど、さらなる課題を生む原因になる場合があります。

この記事ではベンダーロックインの解説と共に、脱却のポイントについて解説します。本記事を通じて自社に適した対策を講じましょう。

ベンダーロックインとは

ベンダーロックインとは、企業の社内システムにおける開発・運用・管理を特定のベンダーに依存したことで他ベンダーへの契約切替や自社での運用・管理が難しくなる状態のことです。ベンダーの専有技術やソリューションを用いたシステムに陥りやすいです。

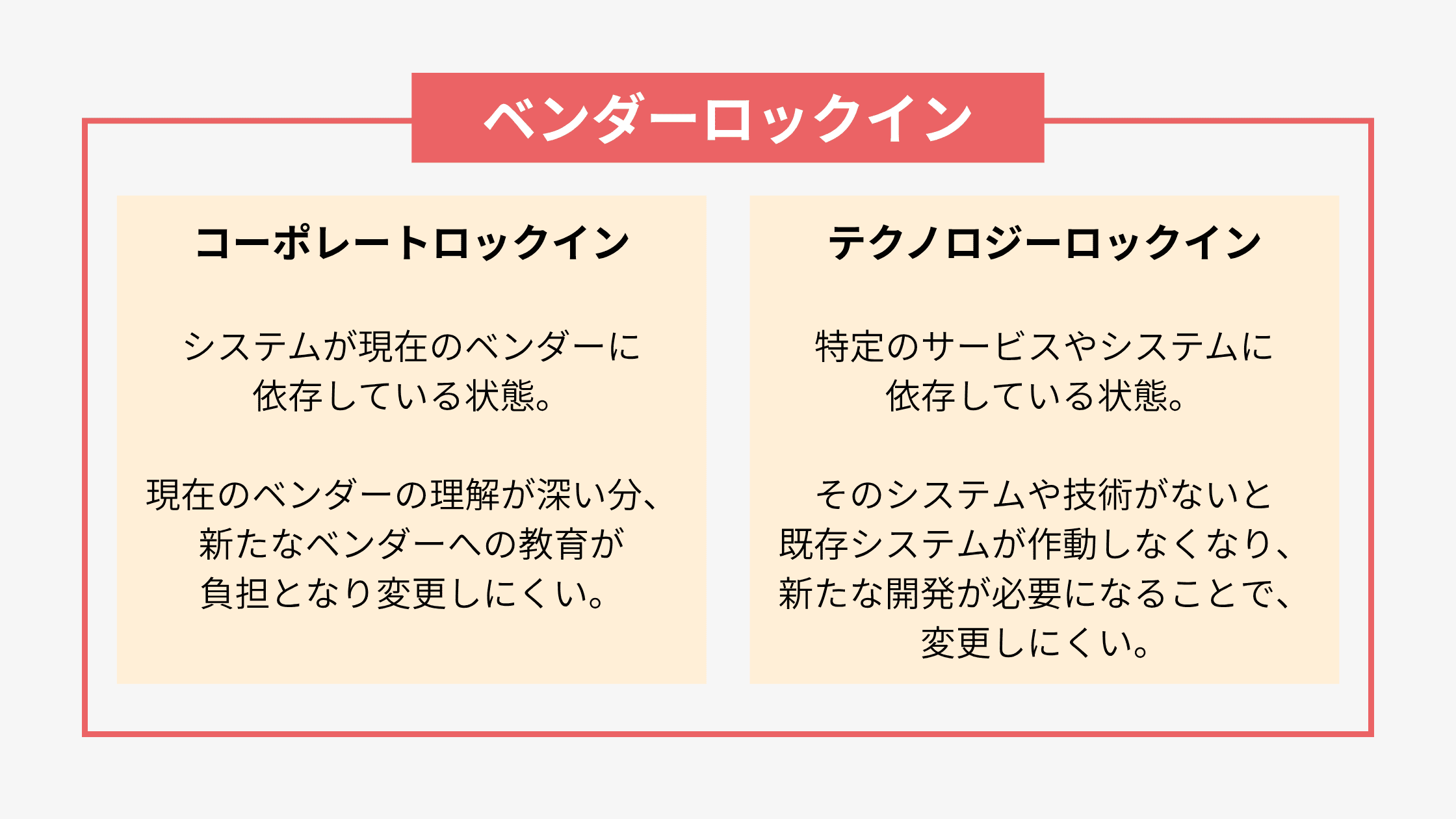

ベンダーロックインの種類

ベンダーロックインは下図のように2種類あり、それぞれで状況が大きく異なります。

上図の特徴を見ると、コーポレートロックインの方が深刻度は高めと判断できます。その理由は、企業と既存ベンダー双方に融通が利く状態が生まれているためです。既存ベンダーを切り離し新規ベンダーに1から社内業務やシステムについて説明する場合、既存ベンダーと同程度の信頼関係を構築するまでに時間や労力を要することになります。

毎回同じベンダーに依頼すれば無駄な説明を省けるため、企業・ベンダーの双方にとって業務が進めやすいというメリットがあります。しかし別の角度からみればベンダーに大きく依存しているというデメリットが表面化し、ベンダーロックインを招く可能性が極めて高い状態であることが判断できるでしょう。

ベンダーロックインが起きる要因

ベンダーロックインが起きる要因は、ベンダーとの契約内容やシステムの複雑化、技術的な問題などさまざまです。ここからは公正取引委員会の資料をもとに、5つの主な要因について解説します。

参考:公正取引委員会|令和4年2月官公庁における情報システム調達に関する実態調査報告書

設計書などの整理不足

システムに関するドキュメントが適切に更新されていないために、ベンダーロックインに陥ることがあります。ベンダー依存が強いとマニュアルの最新化を後回しにするケースが少なくありません。そのまま放置していれば自社でのシステム管理が難しくなり、操作方法がわからず、ベンダーに任せてしまうといった負のサイクルが形成されてしまうのです。

専有技術の採用

ベンダーの専有技術によってシステム管理が困難になることも要因のひとつです。公正取引委員会の資料によれば、既存ベンダーと再契約することとなった理由のひとつに「既存ベンダーしかシステムに保存されたデータ内容を把握していなかった」ことを挙げています。

自社システムに導入できるシステムでも、社内従業員の誰かが把握できなければトラブルが生じた場合の対応が困難になります。特に、専有技術を採用している場合は、ベンダーに依存せざるを得ないため、さらなる問題を招くケースも少なくありません。

システムの著作権が自社にない

システムの著作権が自社に帰属していないことも、要因のひとつです。実際に、公正取引委員会の資料によると、既存ベンダーと再契約せざるを得なかった理由として「著作権が自社にないこと」を挙げる企業が一定数存在することが示されています。システム導入に際しては著作権の在り方についてベンダーと話し合うことが、ベンダーロックインの防止につながると考えられます。

契約期間などに縛りがある

既存ベンダーとの契約・保守期間に縛りがあると、ベンダーロックインを招きやすいと考えられます。既存ベンダーから自社が囲われている状態ともいえるため、魅力的な他社製品・サービスを見つけても、各契約がベンダーを切り替える際の妨げの要因になります。

契約期間満了を待たずに打ち切りを申し出た場合、多額の違約金が生じる場合もあるため、企業からみれば大きな要因とも考えられるでしょう。

更新などによるシステムの複雑化

長期間同じシステムを使い続けていると、更新のたびに追加開発を繰り返す特性から、システムが複雑化し自社では把握できない事態に陥ることがあります。この状態から脱却するためにはシステム調査が必要となり、多くのコストが生じます。調査には時間も掛かるため、場合によっては業務がストップする場合もあります。

システム管理における問題は、1つの要因が細分化してさらなる問題を引き起こすことが多いです。このような事態に至る前に何らかの対策を講じることが重要といえるでしょう。

ベンダーロックインによる6つの問題点

ベンダーロックインに陥った場合、下記のような問題に発展する可能性があります。

1.システムの開発・運用・保守コストが高額になる

既存ベンダーへの依存により既存システムの開発・運用・保守コストが高額になる可能性があります。ベンダーはさまざまな技術を持っていますが、システムが古くなるほど対応できるベンダーは減少します。その背景にはベンダーにとっての価値が影響しており、対応できる範囲が広く深いほど、他ベンダーとの差別化につながるためです。

その結果、自社でしか取り扱えないシステム(あるいは範囲)であるために、価格交渉の際に高額を提示されやすいのです。提示された金額に不透明さはあっても、自社では取り扱えない範囲であるため、受け入れざるを得ない状況に追い込まれコストが高額になる場合があります。

2.相見積もりができない

システムに関するマニュアルなどを含めた社内ドキュメントが最新のものに更新されていない場合、さらには既存ベンダーの専有技術を採用している場合に、相見積もりができないという問題が生じやすいです。その結果、新規システムの開発においてある程度のコスト計算すらできないといった問題も発生します。

3.レガシーシステムを使い続けなければならない

融通が利かなくなる、契約途中の解約に高額な違約金が掛かるといったさまざまな懸念がある状態を憂慮し、レガシーシステムを使い続けなければならないといった問題も浮上します。

レガシーシステムとは「遺産」の意味を持つ「legacy」を用いた造語で、型遅れしたシステムとも捉えられる言葉のことです。さまざまな理由から新規システムに切り替えられなければ、既存システムの型遅れは年々進行します。使い続けることを選択すれば、社内業務の効率性を下げるなど別の問題に発展する可能性もあります。

4.他社システムへの移行が難しい

既存ベンダーによる専有技術を搭載されていた場合、他社に相談しても断られるケースがあります。また、社内環境を説明した際に複雑化が進行しすぎているあまり、新規システム導入に一定期間を要すると申し出るベンダーも一定数います。そのような状態が続けば、レガシーシステムを使い続けなければならないなど、さらなる問題を浮上させる可能性もあるでしょう。

5.ベンダーに振り回されやすい

ベンダーがサービス提供を終了したり事業撤退、倒産したりした場合、既存システムの保守管理は当然難しくなります。また、専有技術を搭載したシステムであればあるほどベンダーの申し出を断りにくくなる環境が構築され、契約更新や更新時の価格が高額であっても、断りにくくなる問題も発生するでしょう。

6.DX推進を妨げる

ベンダーロックインによって自社DX推進に組み込むべき予算が、既存システムの維持管理費に回ってしまえば、必然的にDX推進も難航します。経済産業省の「DXレポート」では、企業が抱えるレガシーシステム問題に取り組まなかった場合、2025年には年間約12兆円規模の経済損失を招くとしています。

このように、DXの推進は単なる企業の課題にとどまらず、日本経済全体にも大きな影響を及ぼすテーマです。レガシーシステムを使い続けることになれば、さまざまなシーンで多くの影響を及ぼすことが推測されるため、早期に対策を講じる必要があるといえるでしょう。

参考:経済産業省|DXレポート平成 30 年9月7日 デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会

関連記事:DXの進め方完全ガイド|失敗例をもとに解決策やコツを徹底解説

ベンダーロックインから脱却する7つのポイント

ベンダーロックインがすでに社内で生じていた場合、どのように脱却するとよいのでしょうか。ここからは脱却ポイントについて解説します。

1.ベンダーロックインの原因を洗い出す

まずはベンダーロックインに陥っている原因を洗い出しましょう。ベンダーによる専有技術が要因だと考えられる場合は、システムの詳細について把握することが大切です。この場合、IT技術に精通した従業員に依頼し、システム状況をベンダーと共に確認するなどのアクションが必要になるため、従業員リソースに限界があるのであれば外部リソースに頼ることも検討しましょう。

なお、要因によって対応方法が大きく変わるため、本記事で解説した原因を参考にしながら適切な対応策を検討しましょう。

2.設計書・ドキュメントの最新化を図る

既存システムにまつわるドキュメントが最適化されていないことが要因であれば、正規マニュアルに目を通し、システムへの理解が必要になります。既存ベンダーからマニュアルを受け取っている場合には、社内マニュアルの最適化を実施し、全社に共有するなどの対策を講じましょう。

3.専有技術・ソリューションを使用しない

ベンダーロックインの要因がベンダーによる専有技術、ソリューションであることも少なくありません。このようなケースはベンダー依存を強めてしまう大きな原因になりやすいため、新規システムの導入検討を進める際には、従業員でも理解・使用できるものであるかを確認することが大切です。

4.社内規程の確認・見直しを行う

ベンダーロックインの要因が社内規程にあるのであれば、根本から見直し是正する方法が効果的です。社内規程であるにもかかわらず丸投げするようなことがあれば、ベンダーの都合のいいように作られる要因となります。社内規程である以上は全社での作成・見直し・是正を行うことを推奨します。

社内リソースでは難しいといったときは、コンサルティング会社によるアドバイスやサポートを受けながら作成・見直し・是正を図ると安心です。

5.契約内容を精査する

契約内容が要因であれば、契約満了を迎える前にベンダーと交渉する必要があります。交渉ができるだけ自社にとって有利に進むよう、既存の契約を解除する代わりに、別の業務を依頼するなどの代替案を用意することをおすすめします。

交渉が難航する、あるいは違約金が発生してしまうといったときは、契約満了後まで待つことが得策かもしれません。

6.システムに関する著作権を自社に帰属させる

著作権は、創作・開発されたモノに対し、作成者・開発者に自動付与される権利ですが、場合によっては著作権の全部または一部を譲渡できるとされています。つまり、ベンダーとの合意がなされれば自社に著作権を帰属できるということです。

なお、著作権の帰属について難色を示すベンダーがいることを想定し、法律に詳しい人材を確保してから交渉に臨むことをおすすめします。

参考:文部科学省|著作権法第61条第1項の解釈について(一部譲渡における権利の細分化の限界)

7.担当者を配置する

ベンダーロックインからの脱却を実現するためには、社内システムの保守管理を任せられる担当者の配置を検討しましょう。新規ベンダーを見つけた際、社内業務や既存システムの仕様、現状課題などについて理解してもらうために必要となるためです。

新規ベンダーと企業のパイプ役となるよう全行程における監督者のような立場も設けることで、システム移行プロセスに一貫性を保つことができ、社内状況に応じた作業が実現します。

まとめ

ベンダーロックインは、既存ベンダーへの強い依存が要因で陥る企業課題のひとつです。融通が利く、大まかな説明だけで状況を理解し適切に対応してくれるなどのメリットもありますが、レガシーシステムを使い続ける恐れがある、ベンダーに振り回されやすい、DX推進の妨害になり得るなど、企業にとっては損失になりかねないデメリットも多いです。

ベンダーロックインを防ぐためには、ベンダーの専有技術を用いたシステムの導入を避ける、従業員をベンダーと企業のパイプ役にするなど、日頃から細部にわたっての対策が必要と考えられます。

ベンダーロックインの可能性を考慮し、あらかじめ対策を講じたい方は、Peaceful Morningが提供する「DX Boost」をぜひご利用ください。DX Boostは貴社DXに関する課題解決につながる人材を、最短即日でご提案するサービスです。ベンダーロックインをはじめDX推進に伴うさまざまな課題解決を目指したい企業担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

コメントを残す