超高齢化社会に突入した2025年、高齢者を支える人材が減少傾向にありますが、この事態に備え、組織・地域の体制を見直したいと考える自治体職員の方や経営部門担当者の方も多いのではないでしょうか。しかし、どの部分から改善すべきなのか、課題の洗い出しに懸念を示す方もいるかもしれません。

この記事では高齢化・超高齢化社会の概要と課題、社会・企業による解決策について解説します。本記事を通じて貴社の課題解決につながれば幸いです。

関連資料:2025年問題・業務プロセス可視化_変容する労働市場で企業がとるべき解決策とは

高齢化・超高齢化社会とは

まずは自社の課題特定のためにも、高齢化・超高齢化社会について振り返っておきましょう。内閣府の資料によると、高齢化率が人口の7%を超えた場合を高齢化社会、14%を超えた場合を超高齢化社会としています。とはいえ、明確な定義はなく、高齢化と超高齢化については、現状を分かりやすく分けるために作られた言葉と考えられます。

超高齢化社会を迎えた要因

団塊の世代とされる1947〜1949年生まれの方すべてが後期高齢者になることを理由に、2025年には国民の5人に1人が後期高齢者となり超高齢化社会に突入したといわれています。この背景には、健康かつ長寿を実現できたことが挙げられます。

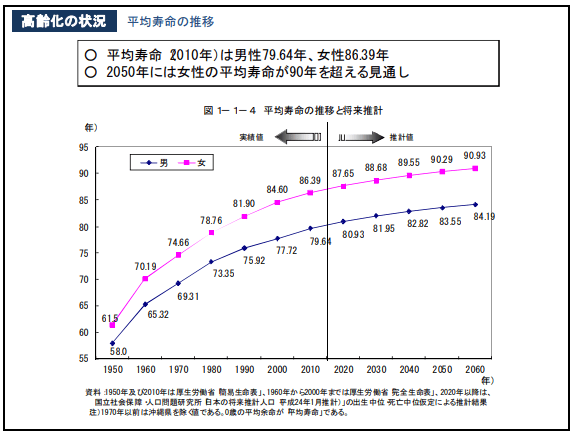

内閣府の資料によると1950年の平均寿命は女性で61.5歳、男性で58歳でしたが、1960年以降から徐々に伸びはじめ、2010年には女性で86.3歳、男性で79.6歳と20年も伸びていることが分かります。衛生面や健康支援面で社会がよい方向へと進展したほか、医療技術の進化などが理由と考えられます。

参考:内閣府|今後の高齢化の進展 ~2025年の超高齢社会像~

高齢化の進行によって考えられる影響

高齢化の進行によって考えられる影響としては、日本が少子高齢化社会ともいわれていることから、少子化の進行によって高齢者をサポートできる人材不足がますます増加することが考えられます。

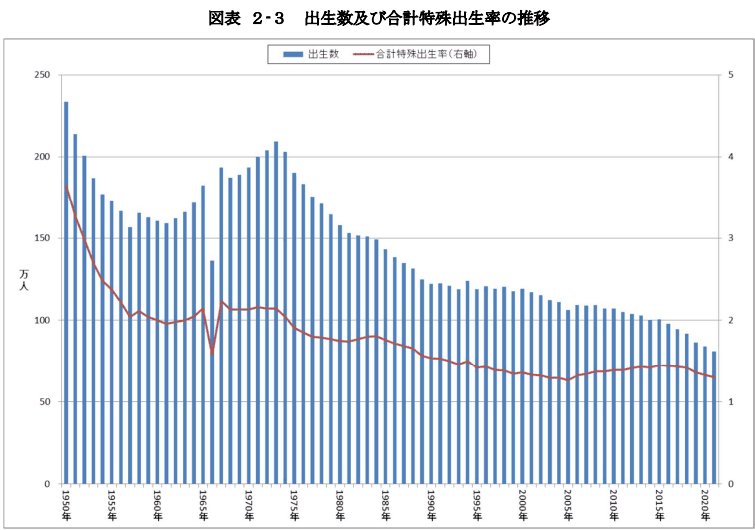

こども家庭庁の資料によると、1950年の出生数は200万人を超えているのに対し、2020年には100万人を下回っていることが分かります。1950年からは徐々に高齢者の平均寿命が伸びる一方、少子化も進んでいることから、高齢者を支える人材がすでに不足傾向にあり、今後はますます深刻化することが各資料で把握できます。

超高齢化対策の課題

今では国民の5人に1人が後期高齢者とされる超高齢化社会ですが、このような社会に至ったことで、どのような課題が問題視されているのでしょうか。具体的な4つの課題を解説します。

社会保障費の負担が増える

後期高齢者の医療・介護費の自己負担額は1割、年金受給など収入が多い高齢者については2割の自己負担額ですが、残りの9~8割は現役世代が支払う税金でまかなっています。つまり、高齢者が増えれば増えるほど現役世代の社会保障費分に対する負担額が増えることになります。

少子化が進めば、社会保障費の負担を今以上に少ない若者達でまかなわなければならないことから、社会保障費の負担額はさらに増えることが課題と考えられています。

生活維持

少子化が加速する一方高齢化も進んでいますが、なかには1人で暮らす高齢者も増加しており、安全に暮らせる環境が整備されていない点も課題の1つです。ある資料では認知症の有病率は年齢と共に高まり、2025年には高齢者の5人に1人、国民の17人に1人が認知症になるものと予測されていることも明らかになっています。

高齢者のうち一定数が認知症を発症すると考えられていることから、今以上に安心できる生活環境の構築が欠かせないと考えられるでしょう。

参考:東京都健康長寿医療センター研究所|認知症と共に暮らせる社会をつくる

技術継承

平均寿命が延び続けていることから、65歳を過ぎても健康で働く意欲が高い人が多いです。しかしそうしたなかでも、年齢や持病などさまざまな理由により、現場で働くことができない高齢者も増えています。

「高齢者=サポートが必要な人」といったネガティブなイメージが払拭できないままでいれば高齢者の活躍の場がますます減り、経験や知恵、技術を活かすことができず、優れたノウハウを若手人材に継承できなくなると考えられます。

労働力不足

少子高齢化の進行が続けば、さまざまな業界で労働力となる人材の不足が進行するでしょう。

また、医療・介護を求める高齢者が増えれば、医療現場や介護現場で働く従業員が不足する可能性があります。そうなれば現状の業務遂行に日々追われることとなり、新サービスの提供や創造に十分な時間・労力が確保できず、経済活動そのものが鈍化するでしょう。

国・地域による高齢化社会への対策

高齢化および超高齢化社会に対して、現在の日本ではどのような対策がなされているのでしょうか。具体的には「お金」「健康・福祉」「社会参加」「生活環境」の4項目に分けられます。

お金に関する対策

高齢化社会に対して、政府では以下のような対策を講じています。

- 多様なニーズに合わせた働き方の導入・採用

- 生涯現役支援窓口の設置(ハローワーク)

- 高齢者の起業サポート

- 高齢者を雇用する企業に対する助成・サポート

- 高齢者の能力開発やキャリア開発

特に全国各地に設置されたハローワークの「生涯現役支援窓口」は、シニア世代の採用に意欲的な企業の求人情報が提供されていたり、シニア世代に適したガイダンス・職場見学などを実施したりするなど、高齢化社会をポジティブに受け止めたサポートが行われています。

このほか、少子化が進み、限られた現役世代が多くの高齢者を支える構図が明らかになる中で、保険料の引き上げなど、財源の確保も実施されています。

参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク|「生涯現役支援窓口」のご案内

健康・福祉に関する対策

健康・福祉に関する対策としては下記のようなものが挙げられます。

- 運動・食育をはじめとした健康促進

- 介護予防の推進

- 介護・仕事を両立する方へのサポート

- 高齢者の医療費負担額の見直し

- 介護サービスの拡充

国や地方自治体では、高齢者に対して健康を促すための啓発運動やサポートを実施しています。このほか、高齢者の保険適用分を補填するため医療費の財源確保、介護人材の確保といった医療・介護が必要な高齢者に向けた対策も講じられています。

社会参加に関する対策

高齢者でもさまざまなシーンで活躍できるよう、政府は学習の機会提供や社会参加に向けたサポートも実施しています。

- 教育環境の確保・整備

- 社会保障や資産形成に対する学習

- 社会活動への参加促進

高齢者のなかには、健康だからという理由から、まだまだ働きに出たいと考える方も多いです。これらの対策が全国各地に広がれば高齢者は新たな知識・スキルを身につけることができ、最終的には「高齢者の就労促進」が実現すると考えられます。

生活環境に関する対策

生活環境に対しては以下のような対策が講じられています。

- 住宅・リフォーム市場における環境整備

- 多世代を考慮したまちづくり

- 交通機関・施設のバリアフリー化

- スマートフォンをはじめとした端末の学習機会

このほか、スマートフォンに苦手意識を持つ高齢者への学習機会の提供などもあります。現代の生活環境はITツールの進化によって大きく変化しています。例えば感染症予防を念頭に置いた予防接種の予約も、最近ではスマートフォンからの予約受付が主流化しています。

しかし、スマートフォン操作に苦手意識のある高齢者では、ワクチン接種の予約ができない、予約ができないために予防接種を断念するといった負の連鎖も起きています。

さらに、スマートフォン操作ができないことで災害に関する情報が閲覧できず、アラートが鳴ってもどこが避難所なのかが確認できないために逃げ遅れてしまうケースもあります。生活環境に関する対策においては、現代社会の一員であることを念頭に置いたサポートが欠かせないと考えられます。

参考:リコー経済社会研究所|高齢者がITツールを使いこなすには?

参考:白山市公式ホームページ|高齢者向けスマートフォン学習教材

地域コミュニティにおける高齢化対策

地域コミュニティにおける高齢化対策としては以下のような項目が挙げられます。

- ボランティアによる通院者の利活用

- 朝市の開催・PR

- 交流サロンの開催

静岡県掛川市では、マイカー時代の到来によって路線バスが廃止された経緯があります。そのため通院を必要とする高齢者に対してはボランティアが通院車を導入し、通院に関するサポートを行っています。

このほか横浜市戸塚区の大規模中高層団地では、1人で過ごす日中に寂しさを感じる方や誰かと話したいといった方の声が増加したことを受け、高齢者が集える交流サロンを開催しています。交流サロンに専従職員はおらず、すべてボランティアの手によって運営されています。

企業が行う高齢化社会への対策

国や地域ではさまざまな高齢化対策が講じられていますが、企業ではどのようなことが行われているのでしょうか。

デジタル化による身体的負担の軽減

高齢者の多くは65歳以上であることから、必然的に企業は働きやすさが求められます。その課題を解決するために導入が進んでいるものとして、ICTツールの導入が挙げられます。スマートフォンやパソコンといった端末をはじめ、RPAツールやAIなど、業務の効率化・自動化・最適化につながるデジタル技術を導入し、高齢者の働きやすさを実現させています。

時短勤務・在宅勤務・フレックスタイム制の導入

高齢者でも無理なく働ける環境を構築することを目的に、時短勤務や在宅勤務、フレックスタイム制を導入する企業も増えています。65歳以上の方のなかには「フルタイムでの活動は難しいものの、もう少し短い時間であれば働きたい」と考える方もいます。

高齢者のライフスタイルや希望に添った働き方を導入することで、離職率の低下や貴重な人材の確保など、企業にとっても多くのメリットにつながります。

多種多様な人材の採用

少子高齢化が進む近年だからこそ、高齢者に限らず、フリーランスや育児・介護によって時間的リソースが限られている人、外国人などさまざまな人材を労働力として確保する動きが活発化しています。

賃上げ・福利厚生の拡充

高齢化社会において優秀な人材を確保するためには、賃上げや福利厚生の拡充といった企業側の取り組みも必要です。例えば太陽生命保険株式会社では、大手生命保険会社では初の65歳定年制および70歳まで働くことができる継続雇用制度を導入し、役職定年を廃止しています。

このほかダイキン工業株式会社では人材力強化を目的に、定年を65歳に引き上げると共に56歳到達時の役職定年を廃止しました。さらに56歳での賃金見直しを廃止したことに加え65歳までの間、年齢によって賃金を一律に下げることのない体制へと変更するなどさまざまな企業努力が行われています。

参考:高齢者活躍企業事例サイト|高齢者の活躍に取り組む企業の事例

助成金の活用

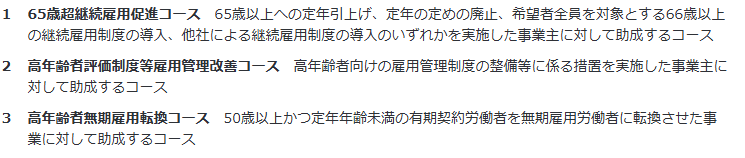

65歳以上の高齢者を雇用する企業に対し、厚生労働省では助成金を出しています。具体的には、65歳以上への定年引き上げをはじめ、高齢者の雇用管理制度の整備、高齢者の有期契約労働者の無期雇用への転換などを行う企業に対し、以下3つのコースで助成金が設けられています。

支給額や受給手続きなどの詳細は厚生労働省ホームページなどで確認できます。今すぐ詳細を確認したい担当者様は以下リンクからご確認ください。

高齢従業員のリスキリング

既存従業員の高齢化が進むことが予測されることを受けて、さまざまな企業では高齢従業員に向けたリスキリングが行われています。なかでも人材不足に抵抗するためDX推進が加速していますが、組織的なデジタル化に伴い、中高年従業員に対してIT・DXリテラシーを身につけるといったリスキリングが増えています。

デジタル技術に苦手意識を持つ中高年層の従業員が多いと、DX化が失速してしまうでしょう。そのような事態になれば人手不足が深刻化し、従業員1人ひとりの作業数増加につながりかねません。まずは中高年層の従業員を対象としたリスキリングを実施し、中高年層のデジタル化に対する理解度を深めながら徐々に人手不足を補う取り組みも進んでいます。

自社の高齢化対策を適切に進めたいならPeaceful Morning株式会社

高齢者を雇用する場合に備え、DX推進や業務の効率化・最適化を図りたい企業担当者様は、Peaceful Morningが提供する以下サービスをおすすめします。

DX Boost|高齢化対策を見据えたDX推進

高齢者の雇用や、既存従業員の高齢化を見据えたDX推進を検討される際は、貴社のDXプロジェクトに最適な人材を最短即日でご提案する「DX Boost」がおすすめです。

DX Boostは、専任のエージェントが、貴社に適した人材を即日でご提案するサービスで、AIエンジニアやプロジェクトリーダー、コンサルタント経験を有する人材のなかから貴社のDXプロジェクトに最適な人材を紹介します。

実務経験者が多数登録していることから、業界トップクラスの案件参画まで最短1週間という速度感でプロジェクト開始までをサポートします。

まとめ

2025年に超高齢化社会へと突入したことを受けて、国や地域、企業ではさまざまな高齢化対策が講じられています。定年の廃止や多様な働き方の導入などポジティブな動きが加速する一方、少子化でもあることから、今後はさらに進む人材不足が不安視されています。これらを解決へとつなげる方法の1つとして注目を集めているものがデジタル技術であり、すでに多くの企業に導入され、利活用が進んでいます。

高齢化対策の実現に向けてデジタル技術を導入し、DX推進を実現したい企業担当者様は「DX Boost」をぜひご検討ください。

コメントを残す