多くの業界でのDX化が進んでいますが、IPA(情報処理推進機構)の2023年のデータによれば、製造業でのDX化は20~30%台とまだまだ発展途上であることが分かっています。背景には業務工程の多い業種が一定数存在し、データ化が難しい点や、設備投資におけるコスト、IT技術に関する人材育成など、さまざまな課題があるためと考えられています。

業務工程が多くデータが複雑な業種ほど、DX化によって大きなメリットを得られる可能性があります。この記事では、製造業DXの概要や注目される理由、メリットや成功のポイントについて解説します。

参考:IPA 情報処理推進機構|DX白書2023https://dx-pro.net/boost/

製造業DXとは?

製造業DXとは、製造業の業務にAI技術などを活用し、デジタル化の促進を図り顧客の生活をよりよいものへと変革することです。製造業では業種によってアナログ作業が今もなお続いていることから、企業や製品の改善・成長や生産性の向上の一助になると見込まれ、注目を集めています。

製造業DXによってデジタル技術の導入が進めば、製造における業務プロセスを電子データで一元管理できます。従業員に任せていた製品チェックも、デジタル技術によって正確性を維持しながら進めることができ、生産性をはじめ、業務の効率化にも寄与するでしょう。

製造業におけるDXの必要性

製造業におけるDXの必要性は、世界各国でのDX推進によって経済の成長スピードから後れを取らないためです。特に、職人の高度な技術によって作られた製品で生き残っている企業の場合、社会のデジタル化促進によって経営が維持できず、倒産に追い込まれる可能性があります。

また、国内の大手製造企業が海外進出を果たすなか、日本ならではの高品質な製品・サービスを保ったまま中小企業が参入するためには、早急にDX化を進め、生産量数の増加を図りながら高品質を維持する必要があります。

社会の動きや日本ならではの理由から、製造業DXは早期に取り掛かる必要がある取り組みといえるでしょう。

製造業をDX化するメリット

製造業をDX化する背景には、単純作業や反復作業の自動化や、これまでかかっていた労働時間の削減など、業種によってさまざまな理由・目的があります。これらの点を踏まえ、ここではDX化によるメリットについて解説します。

生産性の向上につながる

生産性の向上は多くの企業が対象となりうる、DXのなかでも大きなメリットです。単純作業や反復作業をはじめとした製造業の業務プロセスを電子データ化すると、専用機器やクラウド上で一元で管理できます。さらに、電子データの読み込みに対応し、データに応じて駆動できるAIロボットを導入することで、作業そのものを代替でき、業務の自動化や効率化につなげられます。

情報の可視化が可能になる

蓄積した生産・販売に関するデータをデジタル化することで、ごく一部の従業員しか閲覧・編集できなかった情報を必要に応じて共有できるので、リアルタイムでの可視化を可能にします。

膨大なデータもクラウド上に預ければ、アクセスするだけでいつでも閲覧したり確認できたりします。アクセス権限を部署や従業員別で分けながら付与することもできるので、情報漏洩リスクも軽減されます。

全社に共通認識させたい情報も漏れなく届けられるので、DXの体制のもと、さらなる事業発展につなげられるでしょう。

顧客満足度向上に期待できる

製造業がDX化することで、顧客満足度の向上にも期待できます。例えばユニ・チャーム株式会社では、紙オムツの残枚数をデータを使って管理し、保育園の在庫が減少した際に自動発注するサービスを開発しました。

同サービスの提供により、保護者がオムツを持参しなければならない不便さを解決させた事例があります。DX化によりユーザーの利便性の向上につながったことで、顧客満足度の向上にも期待できます。

参考:ユニ・チャーム株式会社|ユニ・チャーム『DX注目企業2021』に選定

コストを削減できる

製造業DXによってコストの削減にもつながります。例えばDX化によって作業工程を短縮できれば、従業員を減らすことができます。従業員にかかっていた労力や業務時間を削減できるメリットにあわせて、生産コストの削減というメリットを得られるでしょう。

ほかにも、AI技術を導入したロボットを活用することで、単純作業や反復作業の自動化を可能にします。作業時間の大幅短縮を実現できるほか、業務・生産プロセスの最適化、トラブルの早期発見にもつながるでしょう。

製造業DXの課題

製造業をDX化したことで、作業時間の削減や生産プロセスの最適化、生産性の向上などのメリットに期待できる一方でいくつかの課題もあります。ここでは、DXを推進するなかで直面する課題について解説します。

属人化した業務の把握

DX化を検討する上では、属人化した業務の把握が必要です。日本の製造業界は、現場主義や職人主義の思考が強い傾向にあり、多様性が広がる現代においてもその思考が根強く残っています。

現場主義や職人主義が根強く残る業界は優秀な人材を中心に業務が進みやすく、作業内容や業務に関する情報が優秀な人材の周囲のみで共有され、全社でシェアしにくい環境であることが多いです。

DX化を推進するのであればどのような情報も幅広く「可視化」し、データ化することです。データに置き換えることで、適切な情報を全社の共有が可能になり、優劣を問わず多くの人材が業務に従事できるようになるでしょう。

目的の明確化

製造業DXを推進する際は、必ず導入する目的を明確にしましょう。成功事例に目を通すと同様の自社課題を持つ企業の事例を見かけますが、同じツールを導入したからといって、自社課題が解決につながるわけではありません。

自社課題は、従業員数や取り扱う製品・サービスの数が多いほど存在すると考えられます。全社を通して1つひとつの課題に目を通し、その上で総合的に解決へとつながるツールを選ぶことがDX化には欠かせません。

事例はあくまでも参考資料の1つとして捉えることです。DX化を検討する際は、各部署や従業員から業務に対する悩みや不満のフィードバックを受け取り、それぞれに目を通して自社が抱える課題を見つけることからはじめましょう。

DX知識を持つ人材の育成・採用

DX化には専門知識を有する人材の育成や採用による確保も欠かせません。DXにはデジタル技術やツールを用いることが多く、これらに精通した人材がいないと、予想していた使用感が得られず自動化や効率化につながらないためです。

人材の育成であればDX化の背景から理解できる研修が、採用・確保であれば新卒・中途採用や外部企業との提携などがあります。DX推進において適切な人材を確保したいのであれば、Peaceful Morningが提供する「DXBoost」をおすすめします。

DXBoostは、DX推進を加速させるプロ人材を紹介するサービスです。グループ600万名を超える人材データベースから、貴社に最適なDX人材を即日ご提案できるため、スピード感を持ってDXを推進できます。

DX人材の不足に課題をお持ちの企業のご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

設備投資に踏み切る決断力

DX化においては、導入を検討する設備に対して「投資」といったイメージを持つことが大切です。DX化によって作業の自動化や業務の効率化が実現されれば、人件費や生産面、業務時間などさまざまなシーンでのコストの削減へとつながります。

長期的な視点で見れば多くのコスト削減につながる一方、デジタル技術の導入前後には初期費用やランニングコストなどがかかり、総合的な金額を見るとなかなか踏み切れないこともあります。デジタル技術の導入によって自社にどのような費用対効果があるのかをあらためて確認し、その必要性について熟考した上で決断することをおすすめします。

製造業にDXを導入する手順

製造業DXの課題を押さえた後は、実際にどのような手順で推進するのか、そのステップについて見ていきましょう。

現場の状況把握を行う

まずは現場の状況把握を行いましょう。課題の部分でもお伝えしたように、DX化は製造業務において解決したい課題があります。この部分を明らかにし、どのように解決させるべきかを判断することで、適切なDX推進を可能にします。

業務だけではなく、製品やサービスについての課題も明らかにしたいときは、顧客から寄せられた感想や口コミ、クレームなどを参考にすることも有効です。

計画を立てる

次に自社データの収集・分析を実施し、DX推進計画を策定しましょう。

| 製品に関するデータの一例 | 業務に関するデータの一例 |

| 生産量や販売数、在庫など | 工程や従業員数、業務プロセスなど |

これらのデータを社内外から集めた上で、全社が理想とする状態や競合他社の状況や自社との相違点などを参考にすることで、DX化に必要なツールや改善点が判断しやすくなります。

段階的に進める

DX推進計画の策定が終わった後は、次に計画内容に沿って導入し、効果の確認を行いましょう。比較的規模の小さい部署や業務から実施することで、DX化による業務上のトラブルやリスクを最小限に抑えられます。

最初から大規模なDX化を実施すると、システムの改変などが生じ、業務の遅延や従業員の混乱を招きかねません。仮に、デジタル技術に精通した人材をごく少人数ではじめてしまえば、トラブルに迅速な対処ができず、全社で業務がストップする可能性もあるでしょう。

また、準備段階が長期間続いた場合も、DX化におけるゴールがぼんやりしやすく、当初の目的がブレたり人員の異動などによって思うように進まなくなったりする恐れもあります。

まずはスモールスタートを心がけ、効果を分析した結果、次のステップに移ることを繰り返しながら推進を図りましょう。

DXの評価・戦略の見直し

小規模の部署からスタートし、最終的に全社にDX推進を図った結果を分析・評価するため、従業員や提携企業などからフィードバックを受けましょう。評価結果に基づき、必要に応じて自社の経営戦略やリソース配分、経営ビジョンの見直しを図ります。

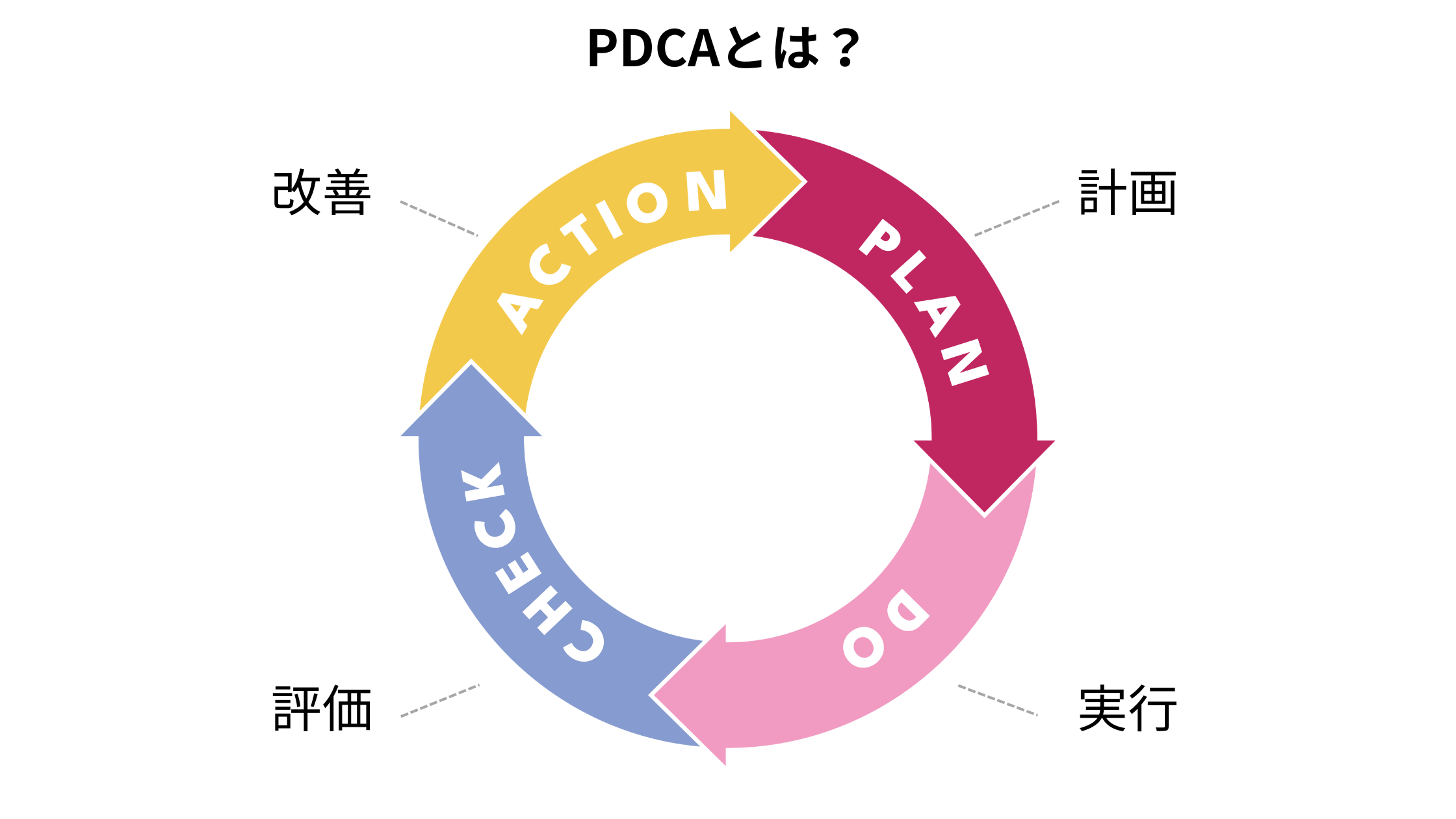

DXに対する評価と自社を見直すフェーズがDX推進のPDCAサイクルを生み出し、継続的に取り組むためのポイントになります。PDCAサイクルとは、以下4つの英語の頭文字から成り立つビジネス用語です。

- P:Plan(計画)

- D:Do(実行)

- C:Check(評価)

- A:Action(改善)

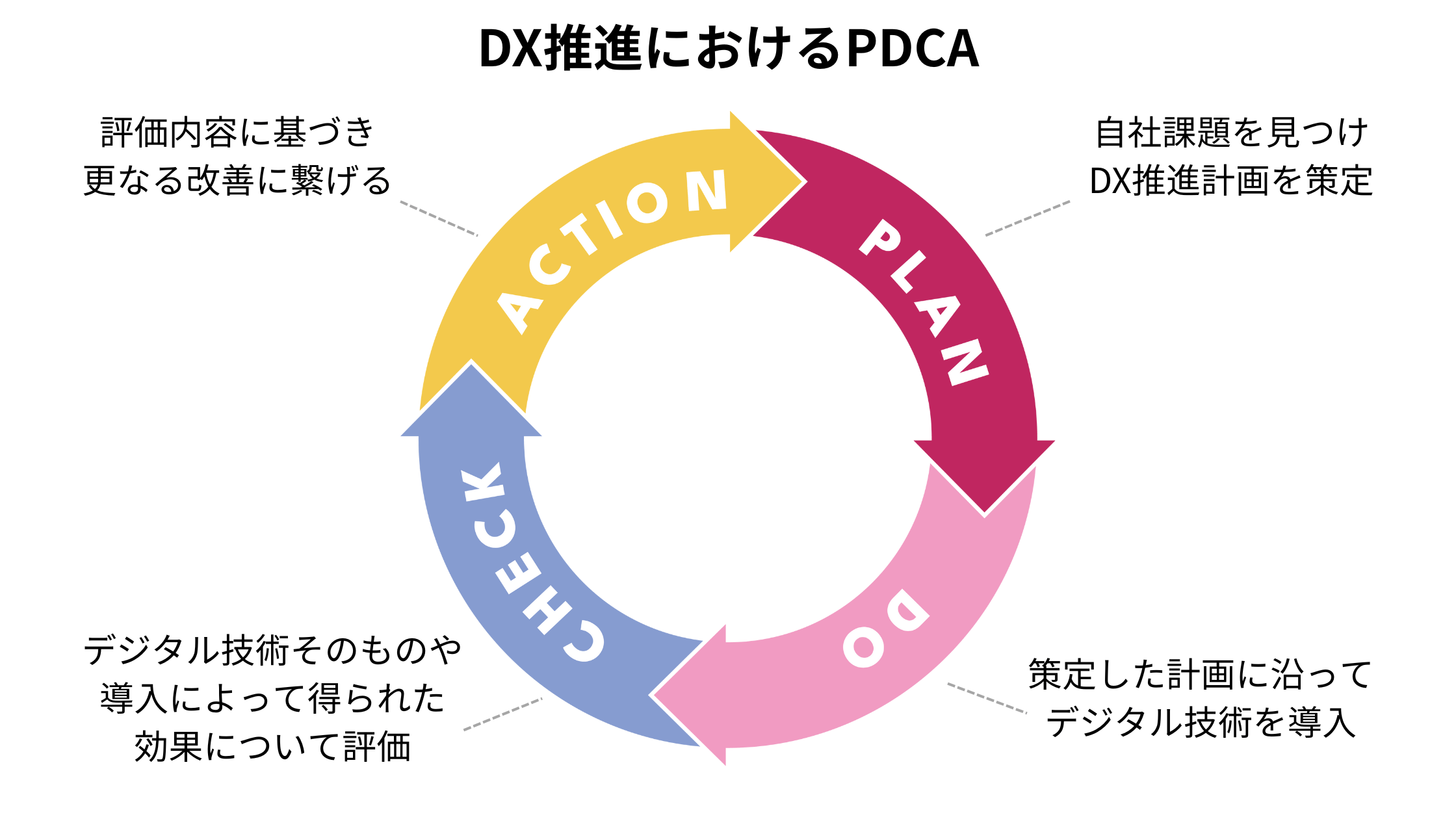

DX推進におけるPDCAは、下記のようなイメージです。

- P:自社課題を見つけ、DX推進計画を策定

- D:策定した計画に沿ってデジタル技術を導入

- C:デジタル技術そのものや導入によって得られた効果について評価

- A:評価内容に基づき、さらなる改善につなげる

このようなイメージを持って取り組むことで、DX推進を継続的に行いながら理想的な企業への変革が可能になります。計画においては、社内であったり顧客に対してであったりするなど、目的に応じて変化を加えることで、企業に留まらず製品やサービスの改善も実現できるでしょう。

製造業DXを成功させるポイント

製造業DXを推進し、かつ成功させるためには、以下のポイントを押さえながら取り組むことをおすすめします。

| ポイント | 概要 |

| 経営単位による実現イメージを設定する | データに基づいた経営を実現するため、経営部門からDX担当部門、現場従業員への流れで情報共有を事前に済ませておく |

| IT・DXに精通した人材を育成・確保する | 業界に精通した人材によるい推進部門を設ける社内に適した人材がいないときはDXを統括できるプロを採用または提携する |

| 業務の「視える化」を図る | DX化の方針が定まった後は、自動化や効率化を図りたい業務のデータ収集を実施し、プロセスの「視える化」を図る |

| 機械・システムの制御を実施する | 収集したデータから改善点を抽出した後は、機械・システムを制御する導入したデジタル技術を使って機械やシステムを作動させることで、業務内容や作業空間などの状況に応じた自動化・効率化が実現する例えば、AI技術を使ってシステムを自動調整する仕組みが構築されれば、従業員の判断に左右されない最適な空調環境が実現するなどがある |

ポイントを一連の流れとすることで、目的からブレないDX推進が可能になり、理想的な変革を成し遂げることができるでしょう。

まとめ

製造業をDX化することで、自社データに基づいた客観的な対策を実現できます。従業員や上長などの意見・判断に左右されず、解決が必要な課題を抽出できるので、今まで気付かなかった改善点なども見つかり、自社にとって適切な対策が可能になるでしょう。

しかし、DXはデジタル技術が中心であり、ITやDXに精通した人材の育成・確保が欠かせません。社内に適した人材がいないときは、PeacefulMorning社が提供する「DXBoost」がおすすめです。

(※)グループ600万名を超える人材データベースから、貴社に最適なDX人材を即日ご提案できるため、スピード感を持ってDXを推進できます。

社内にITやAIに精通した従業員を増やし、将来的には従業員による研修をしながらDX推進を続けたいといった方は、ぜひこの機会にDXBoostをご活用ください。

※Peaceful Morningはグロース市場上場のクラウドワークス社のグループ会社です

コメントを残す