少子高齢化の進行により、多くの企業では省人化が進んでいます。省人化は既存業務の見直しや可視化を行うため、適切な取り組みによって業務のスマート化や生産性の向上、コスト削減や従業員配置の最適化など数々のメリットをもたらします。

この記事では省人化の概要とメリット、企業が省人化に取り組む上でのステップなどについて解説します。本記事の内容を参考に貴社に合う省人化戦略について検討・実行しましょう。

省人化とは

省人化とは、業務の見直しによってIT化や省略化を図り、業務に携わる従業員の数・労働数を減らすことです。「人を省く」「リストラ」といったネガティブなイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実際はITやRPA、AI技術などを積極的に活用し、従業員がより働きやすいと感じる環境構築を築くための前向きな経営戦略と位置づけられています。

省人化は各業界のさまざまなシーンで取り組まれており、一例としては下記のようなものが該当します。

- 飲食店のタブレット端末を使った注文システム

- 料理を客席へ届ける配膳ロボット

- 顧客がバーコードをスキャンし、そのまま会計できるセルフレジ

- 電話・対面からWebサイトなどを経由して予約を受けられる予約システムなど

このほか人々の暮らしのなかでも省人化は進んでいます。例えば以下のようなものです。

- 自動食器洗浄機

- 乾燥機

- 調理ロボット

- お掃除ロボット

「省人化」は、実際にはさまざまな業界や私たちの身近な生活に広く浸透しており、多くの人が日常的にその恩恵を受けています。効率化や働きやすさの実現を支える取り組みこそが、省人化の本質だと言えるでしょう。

省力化や少人化、効率化との違い

省人化と混同されやすい言葉として省力化や少人化、効率化があります。それぞれの特徴は下表の通りです。

|

名称 |

概要 |

|

省人化 |

・日常業務をIT化(省略化)し、業務に携わる従業員の数・労働数を減らすこと |

|

省力化 |

・従業員の労力軽減に向けた取り組みのこと |

|

少人化 |

・業務を見直し業務量の変動に応じて最少人数に調整する取り組みのこと |

|

効率化 |

・業務を見直し必要に応じてIT化などを行い効率を向上させる取り組みのこと |

いずれも業務には関わりの深い言葉ですが、省人化には業務の無駄・労力を省くことといった違いがあることを押さえておきましょう。

省人化のメリット

省人化には下記のようにさまざまなメリットがあります。

業務のスマート化

省人化は各業務にある無駄や労力を省き、従業員により働きやすい環境を提供する取り組みです。そのためAI技術やRPAをはじめとしたロボット、IoT技術などを活用したIT化を通じて業務のスマート化を可能にします。これらを総じてデジタル技術と呼びますが、デジタル技術の導入によって世界的に行われているDX推進も実現可能です。

人手不足の解消

省人化によって人手不足も解消します。デジタル技術のなかにはRPAをはじめとするロボットやAIがあり、導入によって人の手で行われていた業務を代替することができます。これにより、確認・点検のような人間を必要とする部分以外は従業員を配置しなくても業務を進めることができます。例えばデータ入力をRPAに代替すれば、最終チェック以外はロボットで進めるなどです。

また工場の生産ラインでは部品の配置、組み立てまでをAI搭載型ロボットに、最終チェックは人間が行う仕組みが構築されています。ますます深刻化する少子高齢化を踏まえ、各業界では省人化の導入が積極的に行われています。

生産性の向上

省人化によって生産性の向上にも期待できます。省人化は従業員のリストラではなく、働きやすい環境に改善するなどの前向きな取り組みを指します。業務によってはIT化することで、従来に比べて働きやすい環境が構築されます。

例えば人間だと1日30個の生産が限界だったものづくりも、ロボットやAIに任せれば体調や体力、モチベーションに左右されることがないため、一定時間でそれ以上の生産数をこなすことができます。

業務品質の向上

IT化などをはじめとした省人化によって業務品質の向上も実現できます。体調・体力・モチベーションといった人間には避けられない課題も、RPAやAI、IoTには関係のない項目です。希望ノルマや業務プロセスに関する設定を事前に行っておけば設定通りに稼動してくれるため、ミスや欠品などネガティブな要素を最小限に減らした上で業務が進み、品質の維持・向上につなげられます。

働き方改革の推進

省人化によって生産性の向上が実現できれば、従業員の労働負担軽減につながります。IT化や自動化が進めば、命にかかわる危険な作業や劣悪な環境下における作業も減らすことができます。業務全体が効率化されれば、時間外労働の減少や年次有給休暇、育児休暇を取得しやすい環境構築につながり、働き方改革を一気に推進できます。

DX推進の加速

省人化を導入するには事前に業務プロセスを見直し、IT化へつなげることが大切です。IT化はデジタル技術を活用することであるため、必然的にDX推進が加速することになります。DXの推進によって省人化につながるだけでなく、データに基づいた経営判断の実現や新たなビジネスモデルの創出といった企業競争力強化に貢献する点もメリットです。

コスト削減

省人化を通じて従業員数の最適化が実現できれば、人件費削減につながります。自社従業員にかかっていた人件費に限らず、連携会社に支払うコストも減らせるため、浮いた資金は新規事業への投資や福利厚生の拡充、顧客への還元も実現可能です。

技術承継に関する問題の解消

省人化によって業務の自動化・IT化が実現できれば、ベテラン従業員の技術が標準化・可視化されます。その結果、ベテラン従業員への依存度を減らすことにつながり属人化していた業務の削減、さらには技術承継の問題が生じにくくなるといったメリットもあります。

少子高齢化によって課題となっているのは人手不足だけでなく、若手への技術承継も挙げられます。高度な知識や技術を持つベテラン従業員が高齢化に伴い退職した場合、その知識・技術を若手に承継できない事態が問題視されています。

省人化のデメリット

省人化を企業に導入するには、下記2点のデメリットに留意する必要があります。

コストや手間が掛かる

省人化の実現にあたっては、初期費用や維持コストがかかります。例えば業務にデジタル技術を導入するIT化を図るには、RPAや生成AIなどのツールを自社システムに導入しなければなりません。導入に際しては初期費用をはじめランニングコストがかかるだけでなく、外部ベンダーなどと連携しながら管理する必要があり、外注費用などもかかります。

また組織的な省人化を実現する場合、各部署・業務の洗い出し・可視化が必要となり、実現までに時間もかかります。スムーズかつ速やかに省人化を実現させたいときは、従業員などへのヒアリングから業務プロセスの可視化、自社にとって適切なツール選びまでを伴走型で行う外部パートナーの利用を検討することをおすすめします。

誤解を招くことがある

省人化という言葉から「リストラ」といったネガティブなイメージを持つ従業員も一定数います。省人化は現在の業務環境をIT化や自動化によってよりよいものへと変える取り組みです。省人化を円滑に進めるためには、従業員に丁寧な説明を行うことが大切です。また、説明を通じて寄せられた従業員からの不安や疑問、不満などは、丁寧に受け止めながら適宜解決させる姿勢が必要です。

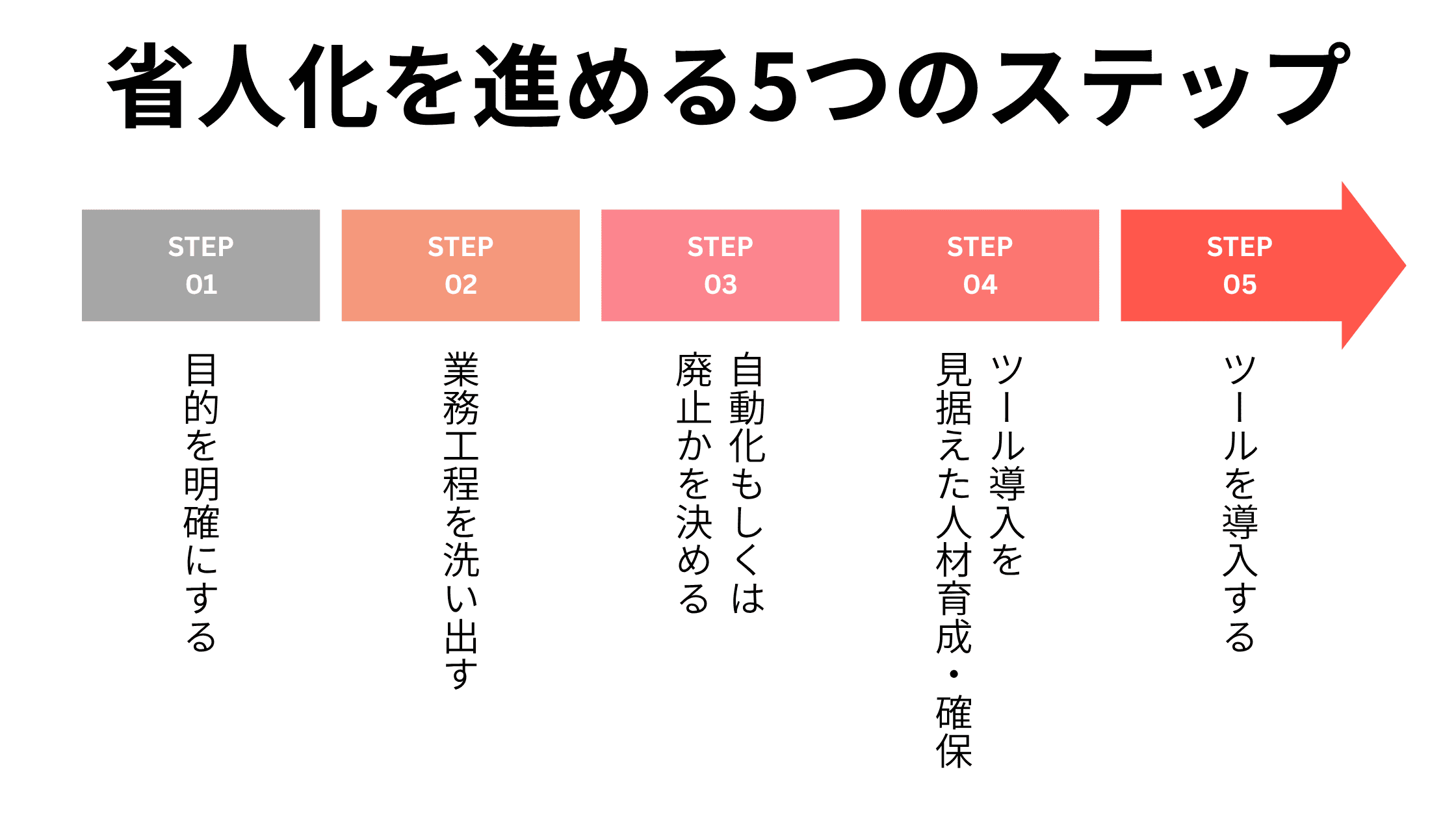

省人化を実現!今日からできる5つのステップ

ここからは省人化を実現するための5つのステップについて解説します。

目的を明確にする

まずは省人化の目的を明確にしましょう。最終目的が明らかだと自社に適した手法・戦略が判断しやすくなります。

- 自社に必要な省人化とはなにか

- 何を省人化したい(すべき)か

目的を明確にする際は、目標数値を決めておくことをおすすめします。目標数値を決めておくことで省人化による各効果が可視化しやすく、継続化もしくは改善項目の特定につながります。省人化によって何を成し遂げたいのか、具体的な数値を決めた後は社内共有し、従業員の理解を得ましょう。

業務工程を洗い出す

次に社内に点在する業務と内容・プロセスを洗い出し、課題の特定をします。省人化できる項目・箇所を探す際は以下のポイントを押さえておきましょう。

- 残業や休日出勤が多い業務がある

- 創業当初などから慣例化した業務がある

- 定型的・反復的な業務がある

- 従業員から不満が届くことの多い業務がある

- 効率化・自動化できそうな業務・作業がある

これらは上層部の判断では特定できない項目です。省人化に際しては必ず現場従業員にヒアリング・アンケートなどを実施し、率直な意見を受け取るようにしましょう。

自動化もしくは廃止かを決める

次に特定した業務・作業に対して「自動化」または「廃止」かを決めていきましょう。例えばコストが異常にかさむだけで得られる成果が小さい、あるいは生産数が乏しいといった工程もあるでしょう。こうした業務に対しては、「自動化」か「廃止」かという二択で検討することで、投資に見合う効果が得られるかどうか、つまりコスト回収の可否を見極めることが可能になります。

ツール導入を見据えた人材育成・確保

自動化やIT化を取り入れる部署・業務・作業を特定したら、次はツール導入を見据えた人材育成・確保です。たとえ自社にとって最適なツールを導入しても、それらを取り扱うことができる従業員がいなければ適切な運用ができません。

ただし、従業員スキルの洗い出しを通じてIT推進部門の設置を行う場合、省人化実現までにさらに時間がかかってしまうでしょう。このようなときはPeaceful Morningの「DX Boost」をご利用ください。DX Boostは専属エージェントが貴社業務課題などのヒアリングを通じて、最短即日でDX人材をご案内するサービスです。

貴社DX推進をスピード感を持って進められるサービスなので、省人化に素早く取り組みたいといった企業担当者様はぜひお気軽にお問い合わせください。

ツールを導入する

自社省人化戦略に適したツールを特定した後は実際に導入し、省人化を図りましょう。ツールを導入後はIT推進部門などでマニュアルを作成し、全社に共有することをおすすめします。また、ツールの使用方法について不安や悩み、使いにくさを感じる従業員も一定数いるため、柔軟に対応できるような環境構築にも取り組みましょう。

省人化を進める際の注意点

ここからは省人化に潜む2つの注意点について解説します。

既存業務や企業文化を見直す必要がある

省人化にあたっては、既存業務の見直しが必要になりますが、このとき、創業当初から慣例化した業務や効率化できていると判断する業務についてもすべて見直しましょう。特に慣例化した業務、企業文化となっている業務は属人化しやすく、他従業員では適切に対応できないといったトラブルにつながりやすいです。このほか過去に効率化した業務もIT化などを通じて省人化できる可能性もあります。

省人化は企業の経営戦略の1つと捉え、既存業務や企業文化は見直し、不要な工程や作業があれば、適切な手法に切り替えましょう。

従業員のモチベーション管理が伴う

省人化に伴い、従業員のなかには業務が減る、または業務内容が変化する可能性があります。特に省人化と見聞きするとリストラを懸念する従業員も一定数いることから、全てをネガティブに捉えてしまう可能性を考慮する必要があります。省人化に際しては従業員の理解が欠かせないほか、モチベーション管理が必要であることを念頭に置くことが大切です。

従業員の心身的管理を図るには、相談窓口を設置する、リスキリングを通じて個々の従業員に付加価値を与える環境構築を図り省人化に欠かせない従業員として育成するなどの方法が効果的です。リスキリングについては下記記事で解説していますので、この機会に併せてご覧ください。

関連記事:リスキリングとは?意味や注目される理由、導入ステップやメリットを解説

企業の省人化事例

省人化は現在、多くの企業で実施されています。ここからは5社の省人化事例について解説します。

株式会社クボタ

株式会社クボタは秋田県農業試験場と共同で小・中規模向けにえだまめの「粗選別機」「色彩選別機」の研究開発を行い、調整作業の省人化を図っています。栽培面積拡大によって選別作業の労力が懸念されていたほか、個人選別では揺動粗選別機と手作業中心となっていたため、作業能率の低さが課題でした。

粗選別機の作業能率は最大300(推奨200)kg/h、色彩選別機は最大処理能力200kg/hとなっており、選別における省人化実現を目指しています。

参考:株式会社クボタ|小・中規模向けのえだまめ選別機で 調製作業の省力・省人化

佐川急便グループ

佐川急便グループではアメリカのDexterity社と共同で、トラック庫内に自動で最適な荷物の積込みができるAI搭載ロボットの実証実験を行いました。これまで従業員やドライバー自らが荷物を積み込む作業をロボットに代替することで省人化を図っています。

参考:佐川急便グループ|【佐川急便】働き手不足を解消する業界初「AI搭載荷積みロボット導入」への挑戦

株式会社さんぱち

株式会社さんぱちでは、SoftBank Roboticsが提供する自律走行型ロボットによる自動化サービスを通じて、従業員の労働負担軽減、顧客サービスの向上を両立させています。配膳ロボットの「Servi」導入によって、料理の配膳や下げ膳業務を減らし、従業員の単純作業削減のほか、料理提供のスピードアップを実現しました。

参考:ソフトバンクロボティクス|飲食・専門店導入事例 | 株式会社さんぱち | Keenbot T8(キーンボット ティー エイト)

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

損害保険ジャパン日本興亜株式会社では保険金請求取引における顧客の利便性向上と企業の業務効率化を両立することを目的にチャットボットを導入し、省人化を実現しました。LINEを通じて24時間365日いつでもチャットボットが保険金請求に必要な手続きを案内する仕組みが構築されたことで、オペレーターの定型的業務を削減し、人的リソースの最適化につなげています。

参考:損害保険ジャパン日本興亜株式会社|チャットボットによる双方向・リアルタイムな事故対応サービスの開始

及源鋳造株式会社

及源鋳造株式会社では日本の伝統工芸品である南部鉄器の製造にロボットを導入し、省人化を実現しました。南部鉄器の製造工程のなかでもホーロー加工にロボットを導入・自動化し、携わっていた従業員を別業務に配置するなどの人的リソースの最適化につなげています。また、24時間稼動によって生産量の向上や製品品質の安定化、不良品の削減も実現しています。

参考:経済産業省|ロボット導入実証事業 事例紹介ハンドブック2016 ~先進的なロボットの活用方法を紹介します~

まとめ

省人化は、少子高齢化による企業への影響を最小限にくい止めつつも、既存従業員がより快適に業務に従事できるような環境を構築するための取り組みです。言葉を見聞きするとネガティブなイメージを抱く人が一定数存在することから、省人化実施においては従業員に丁寧な説明を行い、不安や不満を解消させながら進めることが大切です。

省人化の実現にあたっては、従業員へのヒアリングをはじめ、省人化する業務プロセスの特定やフローの可視化などが欠かせません。これらを一貫して社内リソースで行う場合、ある程度の時間と労力が掛かることが予想されます。そのようなときは、Peaceful Morningが提供する「BUSINESS INSIGHT」をおすすめします。

BUSINESS INSIGHTでは業務可視化コンサルティングサービスを展開しており、現場へのヒアリングや業務データの分析を通じて、属人化や効率を下げている業務プロセスを明らかにします。

また、省人化に素早く取り組みたいものの、現在の従業員リソースではDXやIT人材が不足しているといった場合は「DX Boost」のご利用を併せてご検討ください。

コメントを残す