ビジネスではあらゆるシーンで紙媒体が用いられています。例えば取引先に送付する発注書や請求書、社内では報告書や指示書、議事録などの社内文書が挙げられますが、いずれも共通する項目として、探す手間が掛かる、複数のチーム・部署での編集作業において離席や対面のコミュニケーションを要するといった非効率が生じます。

このような問題を解決する方法が紙媒体の電子化で、資料を探す時間を短縮できる、各書類の共同編集が容易に行えるといった効率化に期待できます。この記事では、紙媒体の電子化の概要と成功のコツ、メリット・デメリットについて解説します。

紙媒体の電子化とは

紙媒体の電子化とは、業務で利用する各書類をデジタル技術によってデータ化することです。一般的なものとしてはPDFファイルで保存されることが多く、紙媒体と同じレイアウトのまま保存・閲覧できます。

電子化された資料は物理的なやり取りが不要なため、他部署で資料の確認を行いたいと相談された場合でも、パソコン上から必要なデータを取り出し、メールやチャットツールなどで共有できます。これにより、資料を探す時間や対面でのコミュニケーション、離席といった非効率な業務を大幅に削減できます。

電子化できる紙媒体の種類

結論から言うと、ほとんどの紙媒体は電子化できます。なかでもビジネスシーンで利用されることの多い以下のような書類は電子化が可能です。

- 見積書・発注書・請求書など取引先に送付するもの

- 社内や部署内で作成・確認を要する資料

- 捺印を伴う契約書・稟議書

仮に捺印を必要とする契約書や稟議書であっても、電子契約サービスの活用によって手続きを効率的に進めることができます。また、取り交わした契約書などはPDF化しパソコン内にダウンロード・保存することも可能です。

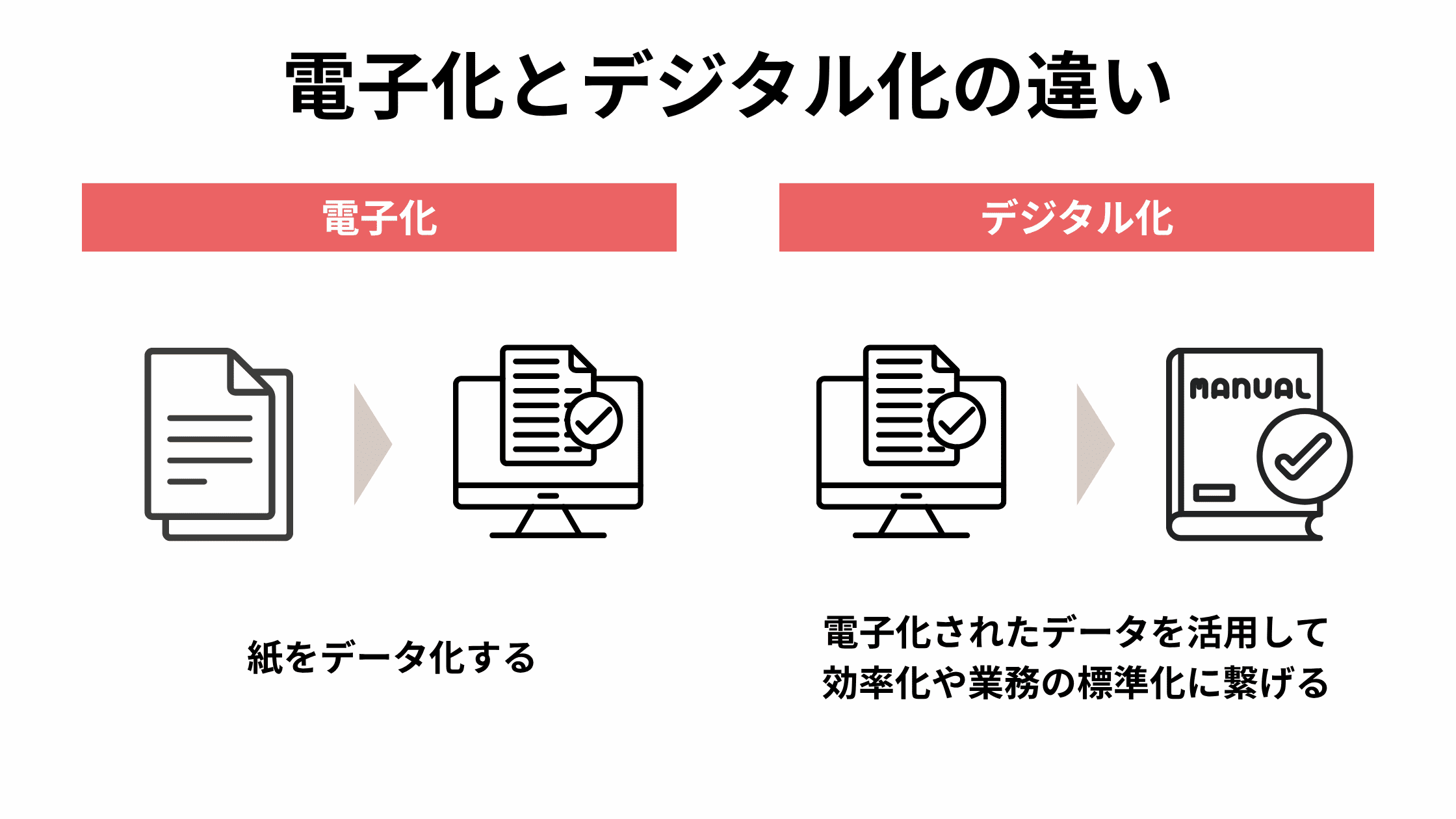

デジタル化との相違点

電子化とデジタル化は、役割に明確な違いがあります。電子化は、紙の書類をPDFや画像などのデータに変換するプロセスです。対してデジタル化は、電子化された情報を業務活用しやすい形に変換することを指します。

たとえば、上司からの業務指示をメモした紙をスマートフォンで撮影して保存するのは「電子化」です。その撮影データをもとに業務マニュアルを作成し、チーム全体に共有・活用して業務の効率化や標準化を図ることが「デジタル化」にあたります。

電子化の必要性

電子化が求められる背景には、非効率な作業の削減やペーパーレス化、DX推進といった目的があります。

現在、多くの業種でパソコンによる資料作成やデータ管理が行われている一方で、紙媒体での保存が根強く残っているのが実情です。PDFやクラウドによる保存が一般化している今でも、紙の保管に頼る業界は少なくありません。

しかし、紙は劣化や紛失のリスクがあり、保管スペースや印刷コストも将来的に大きな負担となります。印刷用紙やインクの価格上昇が続く中、紙に依存し続けることは時代に逆行しているともいえるでしょう。

また、過去の資料は探し出すのにも時間がかかるため、業務のスピードにも悪影響を及ぼします。こうした課題を踏まえると、紙媒体は可能な限り電子化へ移行することが望ましいといえます。

紙媒体を電子化するメリット

紙媒体を電子化することで、下記のようなメリットに期待できます。

コスト削減

紙媒体を電子化することでコスト削減につながります。仮に複数ページにわたる業務マニュアルを1部ずつ印刷し全社に配布した場合、多くのコストが掛かります。印刷業者に外注した場合も発注コストがかかるほか、手元に届くまでに時間も掛かるでしょう。

しかし電子化に切り替えれば、これらをすべてカットできます。社会情勢が変動しやすい現代社会で、コスト削減に期待できるのは大きなメリットといえるでしょう。

検索・編集・共有の最適化

紙媒体の電子化によって検索・編集・共有が円滑に進められます。その結果、業務の最適化につなげられます。紙媒体であれば書類を探すまでに保管庫に移動したり、ファイルやボックスを探す手間がかかります。そのほか、印刷物に誤記があった場合に該当箇所を探すまでに時間が掛かるうえ、書類作成を新たな紙でやり直すケースもあるでしょう。

電子化に切り替えればフォルダを開くだけで資料を閲覧でき、誤記があっても検索機能を使えば瞬時に見つけられます。また、編集機能を使い正しい表記に直すこともできます。異なる部署で資料を閲覧したい場合も、メールやチャットツールを使えばパソコン上での共有も可能です。

業務効率化

電子化は既存業務の効率化にも期待できます。例えば従業員が作成し確認作業を上司が行う書類の場合、紙媒体のままでは作成・印刷・確認までにいくつかの工程をクリアしなければなりません。取り扱う書類を電子化すれば、作成後、メールやチャットツールなどで共有することで速やかに確認作業に写ることができます。

仮に上司が出張中で迅速なチェックが難しい場合でも、電子化によって場所や時間を問わず確認できるので、さまざまな業務を円滑に進められます。組織的に電子化を図ることで多様な業務を効率化できる点は大きなメリットといえるでしょう。

情報紛失の防止

紙媒体での管理からパソコンなどの専用端末での取り扱いになることから、情報紛失の防止につながります。例えば顧客情報を紙媒体で持ち歩いていた場合、移動時の紛失リスクにさらされてしまいます。また、取引先や顧客宅に置き忘れてしまった場合、ずさんな取り扱いが問題視され、企業の信用損失につながる恐れもあります。

大切な情報をまとめた資料ほど電子化することで、紛失や漏洩リスクを最小限に抑えられます。紙媒体は劣化が避けられないため、バックアップをとる目的も踏まえ電子化することをおすすめします。

多様なワークスタイルに適応しやすい

これまで紙でやり取りしていた書類を電子化すると、多様な働き方にも合わせることができます。紙媒体での業務は、時間・場所・相手の都合などいくつかの制約に縛られやすいですが、電子化によって好きな時間、好きな場所、相手の都合にとらわれることなく進められます。

また、フレックスタイム制や在宅勤務を導入している企業など、柔軟な働き方にも合わせやすくなります。

紙媒体の電子化に潜むデメリット

紙媒体の電子化には、いくつかのデメリットもあります。ここからは、電子化を検討する上で押さえておきたいデメリットについて解説します。

電子化までに時間が掛かる

紙媒体を電子化するには必要なものをそろえなければならないほか、電子データの取り扱いに関する業務マニュアルの刷新などが必要となり、時間がかかる場合があります。すでに複合機やスキャナーが自社に設置されており、データの取り扱い方法についてもある程度決まりがあるのであれば、そこまで気にならないデメリットといえるでしょう。

コストが掛かる

電子化に必要な複合機やスキャナーなどが導入されていない場合、導入コストが掛かります。また、電子化された文書を適切に管理するためのシステムを導入したり、システム活用に向けた従業員への研修を実施したりする場合には、それぞれに費用が掛かります。

とはいえ、電子化によってペーパーレス化によるコストカットを実現できるので、長期的に見ると費用対効果は高いといえるでしょう。

セキュリティ体制の構築が伴う

紙媒体の欠点は、置き忘れや紛失などによる情報漏洩リスクです。一方、電子化も、データの取り扱いに細心の注意を払わなければ情報漏洩する恐れがあります。ウイルスや不正アクセスなどによってデータの破損・漏洩・悪用の危険性があるため、保管フォルダに適したウイルス対策や定期的なバックアップ作業の実施など、セキュリティ体制の構築が伴うことも念頭に置きましょう。

紙媒体を電子化する一般的な流れ

ここからは、紙媒体を電子化する一般的な流れについて解説します。大きく分けると以下4ステップで行います。

- 優先順位を付ける

- 保管形式を決定・統合する

- マニュアルを作成・共有する

- ソフト・サービスを導入する

概要を細かくチェックしていきましょう。

優先順位を付ける

まずは電子化する紙媒体に優先順位を付けましょう。紙を複合機やスキャナーを通して電子化し、ファイル名を均一に整える作業には、多くの時間が掛かります。そのため、電子化を図るにはまずどの書類から進めるかを決めることが大切です。契約書や発注書、請求書など、取引に重要な書類から取り掛かると、組織内に電子化の習慣を醸成できるでしょう。

保管形式を決定・統合する

電子化を進めることで、PDFや画像データといった新たなファイル形式が増えるため、かえって情報を探しにくくなるケースもあります。特に既存のExcelやCSVデータと混在させて保管してしまうと、目的のファイルを見つけるのに時間がかかる恐れがあります。

そのため、電子化を行う際は、対象となる書類の優先順位を決めたうえで、「どのデータをどのフォルダに保管するか」「どのようなファイル名で統一するか」などのルールを明確にしておくことが重要です。

整理された状態を保つことで、電子化の効果を最大限に活かすことができます。

マニュアルを作成・共有する

電子化する書類に優先順位を付け、保管形式を決定した後は、取り扱い方法に関するマニュアルの作成・共有を行いましょう。マニュアルの作成・共有によって組織全体で電子化したデータの取り扱い方法を統一できます。

例えば数年間保存しなければならない書類を電子化した場合、ファイル名に「年月」と「書類の属性」の記載をマニュアル化すると、全社で適切な時期に破棄できます。各部署で異なる取り扱い方法を認めた場合、作業が煩雑する可能性があるので、取り扱いや破棄などの方法はできる限り全社で統一させることをおすすめします。

ソフト・サービスを導入する

紙媒体の電子化に伴い、便利なソフトやサービスを導入しましょう。電子化に効果的なソフト・サービスを導入することでデータの保管や取り出しが手軽に行えます。

なお、国税庁ではメールやペーパーレス化によってインターネット取引した請求書・領収書などの税務書類について、紙媒体での出力・保管ではなく電子データのまま保存することを義務付けています。このような国の法律などに則ってデータを管理する場合、電子帳票管理ソフトウェアの利用によって適切に対応できます。

紙媒体の電子化を実現!成功させるコツ

紙媒体の電子化を成功させるには、これから解説する5つのコツを押さえておくことをおすすめします。

AI-OCRを活用する

紙媒体の電子化は、AI-OCRと呼ばれるデジタル技術の活用が効果的です。AI-OCRは紙媒体をスキャンし電子化できるデジタル技術で、AI(人工知能)が内蔵されているため、優れた文字認識技術によってさまざまな紙媒体をデータとして抽出できます。

情報の手入力を大幅に省略できるので、企業をはじめ医療機関などさまざまな業界での活用が進んでいます。AI-OCRについては以下の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

関連記事:AI-OCRとは?OCRとの違いやメリット・デメリット、製品の比較ポイントを解説

複合機・スキャナーを活用する

複合機・スキャナーの活用も有効でしょう。それぞれを用いて紙媒体をPDFデータに処理できれば、日常的に使っているもので電子化が実現します。読み込んだ紙媒体は速やかに従業員のパソコンで閲覧・編集・保存できるので、新たなツールを導入しなくてもスムーズに電子化を図れます。

スキャンサービスの利用を検討する

自社あるいは部署に複合機やスキャナーがない状況であれば、コンビニエンスストアなどに設置された複合機を使う方法もあります。軽微な費用は掛かりますが、まずは電子化されたデータがどのようなものなのかを把握したいときや、利便性について知りたいときに有効です。

アウトソーシングを併用する

電子化が必要な紙媒体が大量にあるときは、自社の複合機・スキャナーの活用と併せてアウトソーシングを利用する方法も成功のコツです。ページ数の多い資料や書籍やステープラーで止められた書類など、スキャナーでは読み取りにくい書類も丁寧に電子化してくれる魅力があります。

ただしアウトソーシングを利用する場合、自社情報を外部企業に共有することになるため、機密情報や顧客情報などはできるだけ自社で電子化することをおすすめします。

写真撮影を徹底する

従業員の保有するスマートフォンやデジタルカメラを使い、紙媒体を写真撮影し画像データとして保存する方法もあります。最近では写真を撮影するだけで紙媒体をPDF処理するスマートフォン用アプリもあるので、誰でも手軽に電子化に取り組むことが可能です。

このような身近なツールでの電子化が習慣化されれば、従業員一人ひとりが主体的に関わるようになり、組織全体の業務効率化にもつながります。

紙媒体の電子化における注意点

紙媒体の電子化にはいくつかの注意点があることを念頭に置きましょう。

- セキュリティ対策が必要

- データ紛失に備える

- スキャン方法によっては図・表・文字に見えにくさがある

ウイルス感染や不正アクセスが原因で、電子化した情報が漏洩する場合があります。顧客情報や自社に関する機密情報が漏洩し悪用されないためにも、アクセス制御をはじめとしたセキュリティ対策を講じることが大切です。

また、災害時はシステムそのものが故障し、データが紛失・消失する恐れもあります。いつ、どのような事態に陥っても適切に対処できるよう、データは定期的にバックアップを取るなどのリスクヘッジを行いましょう。

紙媒体のほとんどを電子化できますが、スキャン方法によっては解像度や画質に問題が生じる場合もあります。特に図・表・くせ字を含む紙媒体をデータ化したときは必ずスキャンデータを確認し、必要に応じて再スキャンや解像度の変更など、工夫が必要になります。

まとめ

複合機やスキャナーが各部署に設置されている場合、スムーズに電子化を図ることができるでしょう。しかし、従業員数や電子化したい紙媒体が多いと、使用に混雑が生じる可能性があります。

そのような事態を防ぐためには、AI-OCRがおすすめです。自社に適したAI-OCRを選ぶ際は、Peaceful Morningにぜひご相談ください。

弊社では単なるツール紹介にとどまらず、AI-OCRの選定から理論上100%の精度を目指すテキスト化支援までトータルでサポートしています。AI-OCR導入を成功させたい方は、ぜひ一度こちらからお問い合わせください。

コメントを残す