2025年には超高齢化社会へと突入し、介護現場の担い手の不足によって介護士の業務負担が増えています。利用者・入居者への丁寧なサービスが求められる業種だからこそ、現状を変える取り組みの実施が迫られています。しかし、改善すべき点はある程度特定できていても、改善させる方法についてはよく知らないという方も多いでしょう。

本記事では現場の業務負担を改善したい方へ、介護職向けの業務改善に効果的なコツや手順について解説します。事例についても解説しているので、業務改善につなげる参考としてお役立てください。

\ DX・AI人材を700万名から選抜して提案 /

介護業界が抱える課題

日本人口の5人に1人が75歳以上の後期高齢者にあたる超高齢化社会へと突入し、日本の介護業界は人手不足や介護需要の増加が深刻化しています。ここでは業務改善に取り組む上で把握しておく必要がある人手不足や介護需要の増加における課題について詳しく解説します。

人手不足にある課題

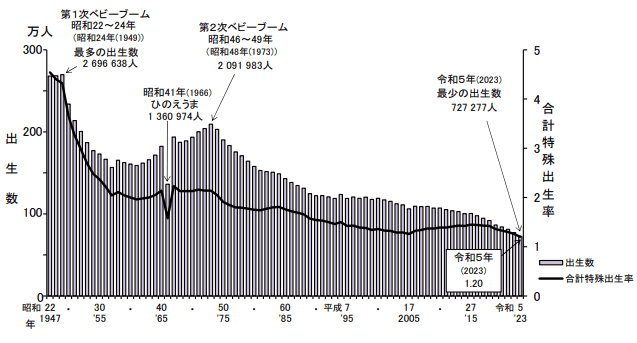

厚生労働省の資料によると、出生数および15~49歳の女性の年齢別出生率を合計したものを指す合計特殊出生率は、昭和を過ぎたあたりから減少傾向にあります。出生数や合計特殊出生率が減少傾向を辿ると、将来的には介護サービスに従事できるだけの若手がさらに不足するということです。

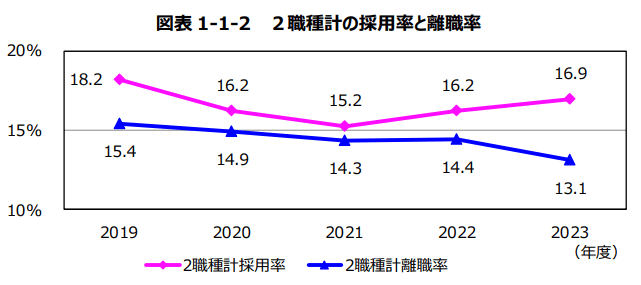

かねてから不安視されていた離職率はというと、介護労働安定センターの情報によれば2012年以降からは減少傾向にあり、逆に採用率が上昇を迎えているとしています。

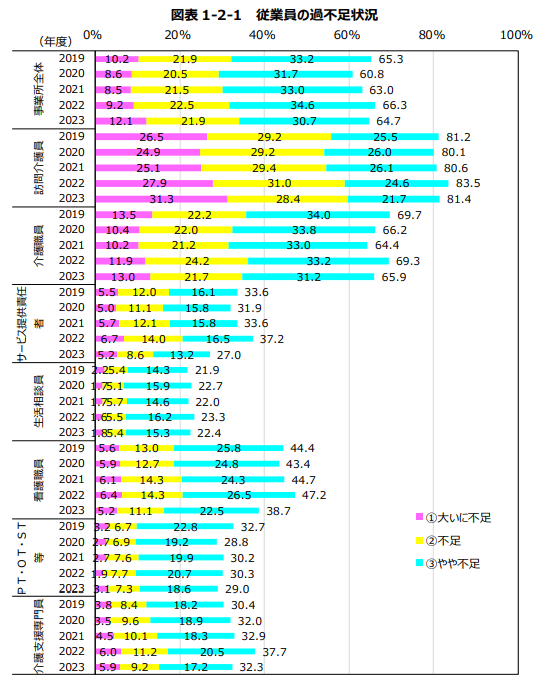

しかし、事業所全体の従業員数の過不足感についてアンケートしたところ、「大いに不足」「不足」「やや不足」と答えた合計数は64%以上と依然として高いほか、訪問介護職員の同様の回答では80%を超えていることから、採用率・定着率が上昇傾向にあっても現場の不足感にはまだまだ追いついていないことがうかがえます。

なかには業務負担の多さに気付いていても、適切な対応が取れず、離職者が後を絶たないといった事業所も少なくありません。適切な業務改善がなされていない事業所であるほど、離職率は増加を辿り、さらなる人手不足へと進む可能性が考えられます。

出典:厚生労働省|令和5年(2023) 人口動態統計月報年計(概数)の概況

出典:公益財団法人介護労働安定センター|令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について

介護需要の増加における課題

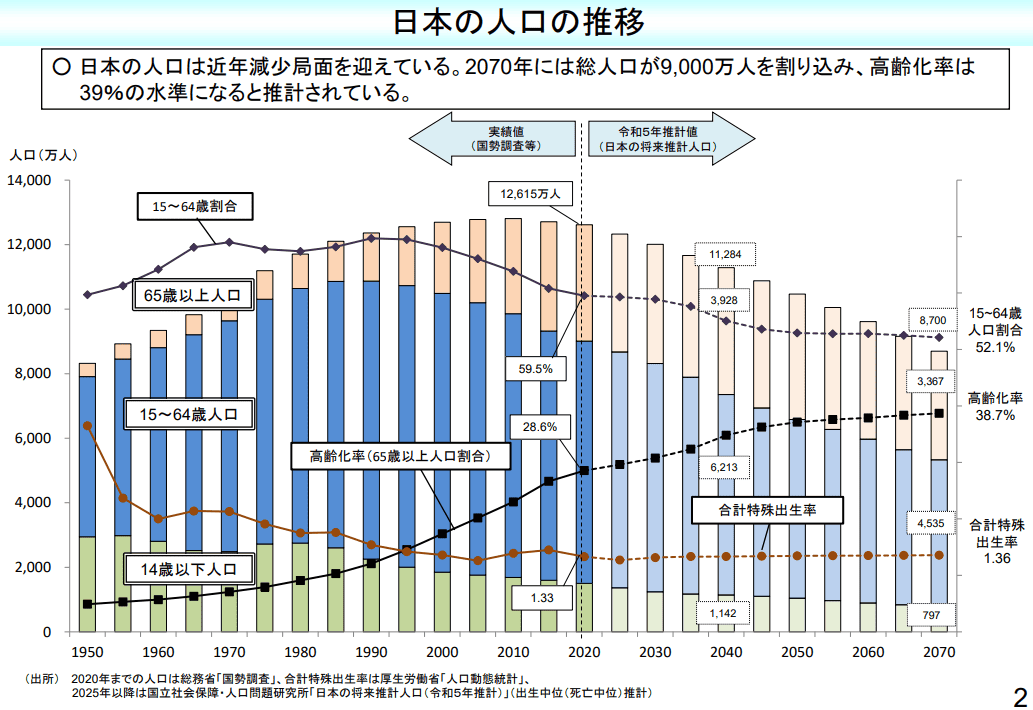

厚生労働省の別の資料では、2070年には日本の総人口が9000万人を割り込み、高齢化率は39%になると推計されています。

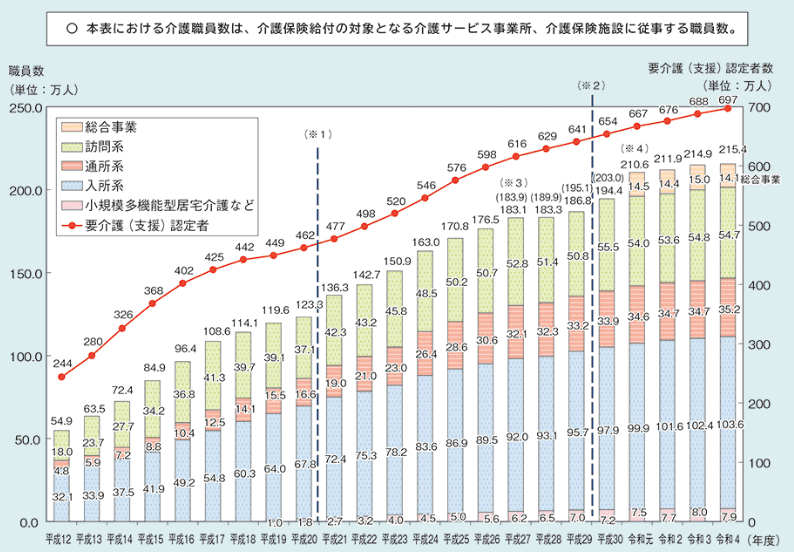

さらに内閣府の資料では、要介護(支援)認定者が令和4年時点で697万人であるのに対し、訪問系や通所系、入所系などを含む介護保険施設に従事する職員数は215万人と大幅に不足していることが分かります。つまり、介護業界には需要ギャップが発生しているということです。

人手不足がさらに進めば、介護職員1人に求められる業務数は増え、質の高い介護サービスの提供がより困難になると予想されます。近年ではデジタル技術を活用し業務の見直しを図る事業所が増えていますが、デジタル技術をどう活用すればよいのかが分からないリーダーや施設管理者も多く、非効率な方法で業務を続けている事業所も少なくありません。

人手不足と介護の需要ギャップが深刻化する現在だからこそ、双方にとって適切な対策を講じつつ、介護サービスの質向上につながる業務改善が必要と考えられます。

参考:厚生労働省|第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について

\ DX・AI人材を700万名から選抜して提案 /

介護職の業務改善にみられるメリット

需要ギャップが発生している介護業界では、業務改善に早期に踏み切る姿勢が求められています。介護サービスの質向上や業務改善を目的に、近年ではデジタル技術で補い、質の高い介護サービスにつなげる事業が増えています。

では、デジタル技術をはじめさまざまな取り組みによって業務改善を図るとどのようなメリットがみられるのでしょうか。具体的には下記の通りです。

関連記事:DX化を実現させるデジタル技術とは?事例やメリット、選び方を解説!

労働負担の軽減

業務改善の実施によって介護職員の労働負担軽減につながります。労働負担を減らすと聞くと介護ロボットをイメージする方も多いですが、利用者・入居者の情報をデータ化するといった小さな取り組みでも軽減できます。

情報は事業所のパソコンで管理し、必要に応じて職員が持つスマートフォンに共有できるような環境を構築すれば、職員全員に周知され、質の高い介護サービスの提供も実現できるでしょう。

コスト削減

介護職員を採用する場合、募集や研修などにコストがかかります。しかし、業務改善がなされていれば離職率は下がり、定着率が上がる仕組みが構築されます。現場に点在する業務プロセス・フローの見直しを図り、適切な策を講じることで採用や研修に掛かっていたコストをカットできます。

コミュニケーションの向上

業務改善によって職員間のコミュニケーションが活性化し、離職率を減らすことができます。

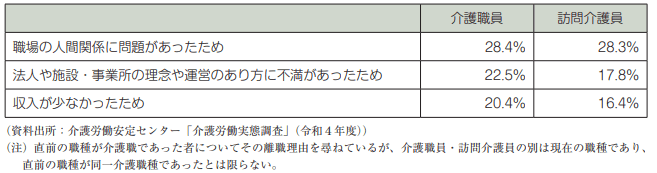

介護労働安定センターの資料によると、離職する理由として「職場の人間関係に問題がある」と回答した人が一定数いることが分かります。

どのような仕事であっても、従業員同士がギスギスするとコミュニケーション不足が発生しやすく、部署・チームが正常に機能しなくなることがあります。コミュニケーションが不足する理由には肉体的・精神的な疲労などが挙げられますが、この部分は比較的容易に改善することができます。

例えば見守りカメラを導入し、利用者・入居者の離床を通知するなどです。見守りカメラを通じて離床を検知できれば、1時間に2回行っていた巡回を1回に減らし、デスクワークなどに時間を充てることができます。

このような取り組みによって業務改善が成功すれば、肉体的・精神的な疲労負担を減らすことができ、円滑なコミュニケーションを取り戻すきっかけにつながります。結果的に介護職員の心にも余裕が生まれ、介護サービスの質向上につながるでしょう。

出典:公益財団法人 介護労働安定センター|コミュニケーション (職場の人間関係)

組織力強化

業務改善の実施によって介護職員の定着率が上がり、組織力の強化にもつながります。一緒に働く職員が増えるほど、職員同士の信頼関係が深まるからです。

強固な信頼関係が構築されれば円滑なコミュニケーションが取りやすくなり、同じ目標に向かって業務に取り組むことができます。例えばどこよりも丁寧・安心な介護サービスを提供するといった理念を掲げる事業所であれば、職員全員が助け合いながら目標を達成しようとするため、団結力が生まれます。

なお、職員の団結力は組織力に直結します。組織力の高い事業所は経営基盤が強固になる特徴があるため、安定した経営にもつながるでしょう。

介護職における業務改善のコツ6選

デジタル技術をはじめ、介護職に有効な方法を用いて業務改善に取り組むのであれば、これから解説するコツを押さえておきましょう。

1.労働・介護環境を見直す

まずは労働・介護環境の見直しからはじめましょう。

- 誰が

- いつ

- どこで

- なにを

- どのように動くのか

といった労働・介護環境にある業務を細かく洗い出し、そのプロセスやフローを書き出しましょう。細かな洗い出しによって次項で解説する不要・非効率な業務が特定しやすくなります。

関連記事:業務プロセスの可視化とは?概要やメリット、取り組み方を解説!

\ 業務可視化の方法を解説 /

2.不要・非効率な業務を洗い出す

労働・介護環境における業務プロセス・フローを書き出したら、次に不要・非効率と感じる業務を洗い出しましょう。日常の労働環境や作業フローを振り返ると、「この部分はあまりいらないのではないか」「ここはどうにか対処できるのではないか」といった業務が特定しやすくなります。

自身で判断できないときは、職員にヒアリングすることをおすすめします。時間が無駄に感じる業務や作業について率直な意見を求め、省いても問題ない作業であれば、業務プロセス・フローから省いて再構築してみましょう。

関連記事:BPMとは?ビジネスシーンでの実践方法と重要視される背景を解説

3.業務プロセス・フローをマニュアル化する

不要・非効率な作業が特定できたら、それらを省いて新たに業務プロセス・フローを構築します。新たな業務プロセス・フローをマニュアル化する場合は、業務別で分けて作成することをおすすめします。食事介助や入浴介助、排せつ介助や移動介助などで分けると、事業所全体の業務改善につながります。

4.記録や報告作業を見直す

介護業務では利用者・入居者の記録・報告に時間を使うことが多いです。記録や報告プロセス・フローも合わせて見直すことで、業務の効率化が実現できます。

- 記録・報告作業に無駄なフローはないか

- なくても問題ない報告・記入書類はないか

- 報告書の様式はわかりやすいものであるか

例えば報告書の様式は文章で回答するものであればある程度の時間を要しますが、選択式に切り替えれば記入時間を大幅にカットできます。

5.情報共有を見直す

介護業務では職員間での引き継ぎや情報共有が欠かせません。この部分をスムーズに行えるように工夫するだけでも、業務改善につながります。

例えばITツールを使い、データで利用者・入居者の情報を管理・共有できれば、職員が持つスマートフォンや事業所のタブレットで素早く確認できます。情報の伝え忘れがなくなるため、介護サービスの質を一定に保つことができるでしょう。

6. 限られた人材でも機能する育成体制を整える

介護業界では人材不足が深刻化しており、限られた人員で業務を回さざるを得ない現場も少なくありません。だからこそ、現場内での育成体制を見直し、日常業務の中で無理なく育成を行える仕組みづくりが重要です。

たとえば、OJTを取り入れることで、新任スタッフは実務を通して必要な知識やスキルを段階的に習得できます。また、指導を担うリーダー層にとっても、指導経験を通じてコミュニケーション力やマネジメント力の向上が期待できるため、組織全体の底上げにもつながります。

OJTの効果を高めるために、外部研修やマニュアル、チェックリストなどを組み合わせて運用するのもひとつの方法です。属人的になりがちな育成を、現場に定着させる工夫が求められます。

介護職の業務改善手順

人手不足による職員ひとりあたりの労働負担などにより、改善が急務となる介護業界ですが、すべてを改善しようとすれば現場に大きな混乱を招いてしまいます。改善に踏み切るのであれば着実に成功させるためにも、下記の手順を意識することをおすすめします。

業務改善に有効なチームを設置する

まずは業務改善に有効なチームを設置しましょう。事業規模が大きい場合は、年齢・役職などを問わず、業務に対して適任とする人員配置を意識してみましょう。小規模であれば職員全員で取り組むことで認識の齟齬や共有漏れを防ぐことができます。

現場課題をヒアリング(アンケートで募集)する

次に現場課題をヒアリング、もしくはアンケートで募集しましょう。業務改善に向けた施策を立案する際は、何より現場で働く職員の不満や負担について理解を深めることが大切であるためです。ミーティングの際でも問題はありませんが、業務時間に支障を来す可能性があります。

意見箱を設置したりアンケートフォームを活用したりするなど、現場の状況をみながら適切な方法を選ぶとよいでしょう。

アイデアを募集する

次に職員などから具体的なアイデアを募集します。上層部だけでアイデア出しを行うと、現場の声が反映しにくく机上の空論で終わる恐れがあります。アイデア出しに対して負担に思う職員がいる可能性を考慮し、意見箱やチャットツールを活用することをおすすめします。

実行計画を策定する

次に実行計画を策定します。実行計画は、5W1Hでの立案がおすすめです。

- When(いつ):実行時期

- Where(どこで):現場

- Who(誰が):担当者

- What(何を):行動内容

- Why(なぜ):目的・理由

- How(どのように):手順・方法

上記6つの項目に当てはめながら策定することで課題に対して適切な対策とはなにかが検討しやすくなります。このとき、実際に行動したことで起こり得るトラブルやリスクも挙げておくことで必要なフォローも洗い出すことができます。

実践・改善を繰り返す

実行計画を策定した後は、実践・改善を繰り返します。1か月や3か月などある程度の期間を空けてから効果測定を行うことで、策定した計画が成功に近づいたのかどうかが判断しやすくなります。

また、事業所全体の業務改善を視野に入れているのであれば、PDCAサイクルを回し、実行計画の策定・実施・効果測定・改善の取り組みを継続的に行うことをおすすめします。

介護業務の改善事例

さまざまな事業所では、デジタル技術などを活用しながら業務改善に取り組んでいます。ここからは介護業務における改善事例について解説します。

業務工程の見直し

通所介護を中心とする「在宅ケアステーションみちしるべ」では、業務改善の取り組みとして、一連で行われることで長時間に及ぶ入浴介助の業務工程を見直しました。まずは入浴介助に関する直接業務、間接業務の取り組み方・分担で業務分解し、長すぎず短すぎない入浴時間へと改善を図りました。

その結果、職員に「適切な入浴時間」という意識改革が起こり、ケアそのものの見直しにつながったほか、ニーズに即した別のサービスに時間を充てられるようになったことで新たな利用者を受け入れる環境も構築されました。

タブレット導入による記録・書類業務の改善

利用者の日常生活の維持や回復、生活の質の確保を重視する「医療法人社団輝生会 在宅総合ケアセンター成城」では、タブレット導入による記録・書類業務の見直し、場所を問わずいつでも持ち出せるタブレットを使い、移動時間や待機時間に訪問記録を作成できるような環境を構築しました。

導入に際してはプロジェクトメンバーが積極的に業務課題を事務と共有したことで、タブレット導入における法人内の留意点や導入に向けた手順の整理につながりました。

タブレットを導入したことでリハビリテーション専門職員全員が「利用者宅を移動する間に発生する待機時間に訪問記録の作成ができた」と回答し、待機時間の有効活用や事業所に戻ってからの入力時間の削減につながっています。

見守りセンサー導入による肉体的・精神負担の軽減

開設以来使用していたナースコールシステムの老朽化を機に業務改善に踏み切った「社会福祉法人白秋会 特別養護老人ホーム泰山」では、見守りセンサーを導入し、職員の肉体的・精神的負担の軽減を実現しました。

全床に見守りセンサーを導入したことで現場は一時的に混乱や戸惑いが生じたものの、使い慣れることで活用できるようになり、不要な訪室の削減が実現しました。介護の仕事は常に緊張感と隣り合わせですが、見守りセンサーの導入によって精神的負担の軽減にもつながっています。

LIFE導入によるケアの見直し

「社会福祉法人山形 特別養護⽼人ホーム サンシャイン大森」では、車いすの日常から歩ける可能性を見つめ直した取り組みを実施するため、化学的介護情報システム「LIFE」を導入しました。

従来は介護職員がもつ利用者のニーズに関する情報をケアプランに反映する仕組みがなく、粒度が大きなケアプランに準じた業務的介護に終始していました。利用者情報や目標を共有するための仕組みも不十分で、各介護職員の主観に基づいた介護が行われていました。

LIFEを導入したことで介護での気づきや観察情報が記録され、より詳細な支援に変更・改善できました。介護目標や支援内容を検討するミーティングの開催にもつながり、介護職員が同じ目標と支援内容にそった統一的な介護が実践できるようになりました。

参考: 株式会社コモン計画研究所|1- ⾞いすの⽇常から歩ける可能性を⾒つめ直した取り組み

柔軟なシフト制度・テレワーク導入によるケアプランの効率化

高齢化社会に伴い、介護や看護、福祉サービスを幅広く展開する「株式会社トーリツ」では、職員の8割が女性を占め、ライフプランの変化に順応するべく、8つの勤務シフト制度とテレワークを導入しました。

産休後や育児中の職員が仕事を続けられるよう個別相談を通じて対応してきた従来では、特別扱いしているのではないかといった不満の声がありました。

不公平さを解消するべく、8つの勤務シフト制度とテレワークを導入したことで、電話以外の社内コミュニケーションが構築されたほか、介護に必要なデータ入力もタブレットで可能になり、業務の効率化を実現しました。

参考:厚生労働省|取組事例集

介護業務を改善する際に気をつけたいポイント

介護業務を改善する際には、以下の点に注意しましょう。

- 職員の負担にならない取り組みを意識する

- 必ずしもデジタル技術で改善するわけではない

介護業務を改善するためには、まず職員の視点に立って企画の立案・実施に取り組まなければなりません。業務に負担を感じているのは現場に立つ職員であり、職員の不満に対して適切な取り組みを実施しなければ業務改善にはならないためです。

また、デジタル技術を使用したからといって必ずしも労働負担が改善されるわけではありません。デジタル技術を使うにあたっては、抵抗感を示す職員や苦手意識を持つ職員も存在し、かえって負担になる可能性もあるためです。

介護業務全体を改善するのであれば、事業所に在籍する職員1人ひとりの意見をもとに、事業所にとっての最適解をみつけることを意識しましょう。

まとめ

出生数の減少により、介護業界に留まらずあらゆる業界で人手不足が進行しています。人手不足をわずかな人で補うとすれば、募集や採用、研修などにコストが掛かるなどさまざまな問題が生じます。

まずは、日常的に行っている業務プロセスやフローを見直し、不要または非効率な作業がないかを洗い出すことが、人手不足対策の第一歩となります。

業務改善においてデジタルの力が求められる場面では、現場を理解し、伴走型で支援できるプロ人材の活用が効果的です。

Peaceful Morningでは、現場に寄り添いながら、デジタル活用を実行フェーズまで支援する「DX Boost」を提供しています。 介護の現場や事業運営において、即戦力となるデジタル人材をお探しの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

\ DX・AI人材を700万名から選抜して提案 /

コメントを残す