人手不足や温暖化による業務負担が深刻化している理由から、近年は農業でのDX化、いわゆる農業DXが進んでいます。特に日本では農林水産省が「農業DX構想」を掲げ、主導的な役割を担っています。

この記事では、農業DXの概要とスマート農業との違い、導入によるメリットや取り組み事例について解説します。

農業DXとは?

農業DXとは、デジタル技術の活用を通じて商品やビジネスの在り方を変えることを指すデジタルトランスフォーメーションと農業を掛け合わせた言葉のことです。

それぞれを掛け合わせることで、農業にデジタル技術を導入し、業務の課題解決につなげながら新しい農産物の市場開拓や新たなビジネスモデルの構築につなげ、消費者ニーズに応えていく姿勢や取り組みを指します。

参考:農林水産省|1 「農業DX構想」 ~「農業×デジタル」で食と農の未来を切り拓く~ (要約版) はじめに~

スマート農業との違い

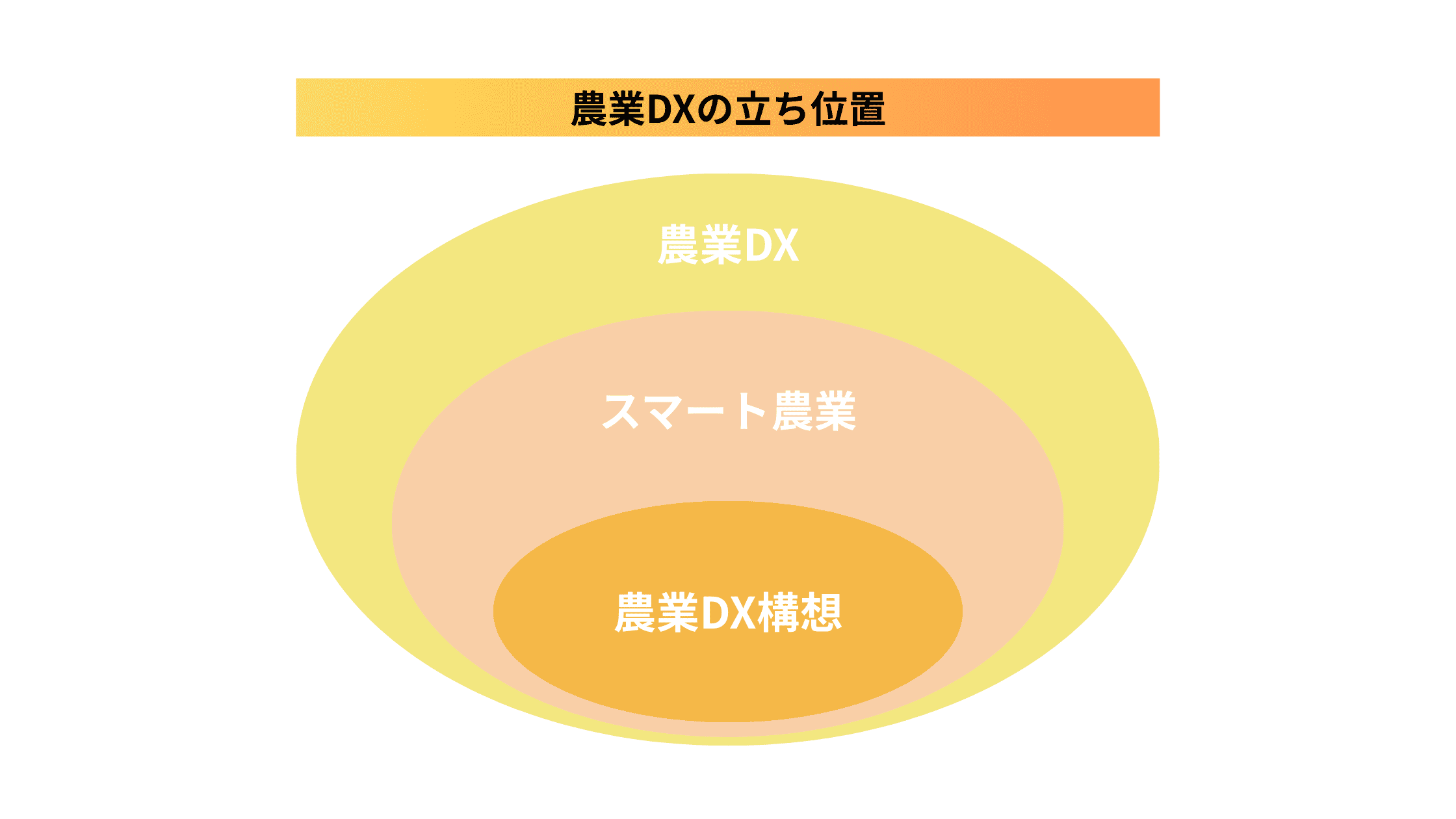

農業DXと混同しやすい言葉に「スマート農業」があります。農林水産省によると、スマート農業は、ロボット技術やICTの活用によって超省力・高品質生産を実現する新たな農業としており、分かりやすくまとめれば、ロボット技術などの利用によって効率化や商品の高品質化を目指す取り組みと考えられます。

農業DXにスマート農業という手段が内包され、成果につなげる・求めることが農業DXの最終目的といえるでしょう。

農林水産省が掲げる「農業DX構想」とは?

農林水産省では「農業DX構想」というプロジェクトも掲げています。同構想は、デジタル技術の導入によって生産性の向上をはじめ、コスト削減や持続可能性の強化などを目指すものです。

特に日本の農業は、高齢化社会によって人材不足が深刻さを増すなか、ロシアによるウクライナ侵略によって、肥料・配合飼料、燃油など、生産に欠かせない資材や原材料の価格高騰も重なり、農業・食関連産業を取り巻く環境が一段と厳しさを増しています。

そのような状況に対応する手段のひとつとしてデジタル技術が注目され、活用によって効率的な生産や流通の実現、食料の安定供給の確保にポジティブな影響をもたらすと考えられています。

つまり、農業DXの根底が農業DX構想であり、スマート農業などの手段を経ながら消費者ニーズへの対応や作業の効率化・自動化を図る取り組みにつなげることが農業DXと考えられるでしょう。

農業DXのメリット

国でも取り組みを後押しする農業DXには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

農作業の効率化を実現できる

農業DXによって効率的な農作業を実現できます。例えば自動走行に対応したトラクターの導入によって作業時間の削減につながります。

センサーやIoT技術の活用によって、土壌や作物の状態をリアルタイムに収集することも可能です。適切な栽培管理を心がければ、収量の増加や害虫の早期発見につながり、最小限の労力で生産性の向上も実現できます。

人件費を削減できる

農業DXは効率的なリソース活用により、コスト削減にもつながります。例えば、自動化技術を導入することで人間からデジタル技術への代替にシフトでき、人件費の削減を実現できるなどです。

人材不足が深刻化する農業にとっては、人からデジタル技術に代替できるのは魅力的な特徴といえるでしょう。

環境負荷を低減できる

農業DXは環境負荷の低減にも役立ちます。例えば、田畑にモニタリングシステムを導入することで、土壌や作物の生育状況をリアルタイムに把握でき、肥料や水の使用量の最適化につながります。過剰な農薬・肥料の抑制によって、環境負荷の低減につながります。

ほかにも、自動化技術を導入した農業機械やドローンを活用すれば効率的な作業が実現し、燃油の節約や二酸化炭素の排出を減らせるなどの効果にも期待できます。

農業DXで実現できること

農業DXで実現できることは、次の5つです。

- 収穫予測による需要に則した供給

- 自動運転技術による人手不足の解消

- センシングによる適地適作の実現

- ドローンによる薬剤散布や虫食いエリアの把握

- 環境制御システムによる労働時間の削減や生産量の増加

どのようなことなのか、詳細を見ていきましょう。

収穫予測による需要に則した供給

農業にDXを導入することで、収穫が予測できます。例えば、AI技術を活用した場合、人工知能を指すAIを搭載したシステムの活用によって、気象情報や土壌データ、過去の収穫に関するデータをもとに、どの作物がどのような気象・土壌だとどれくらい収穫できるかを予測できます。

これまでのデータに基づいた分析であるため正確性が高いので、抽出されたデータを参考にすることで、需要に合わせた生産計画を立てることができます。

温暖化や気候変動の影響によって収量の予測ができないといったことが減り、今まで以上に安定した出荷が実現するでしょう。

自動運転技術による人手不足の解消

自動運転技術を搭載したトラクター、田植機、コンバインなどを使うことで、人手不足の解消につなげられます。これらの重機にはGPSが内蔵されていることから、離れた場所からスマートフォンやタブレットで位置情報を把握・確認しながらコントロールできます。

例えば、自動運転技術を搭載したトラクターを人間が操縦して畝(うね)を作り、その後ろを人間が運転する重機で苗を植えていくといった同時進行を少人数で実現できるでしょう。

センシングによる適地適作の実現

圃場(ほじょう)にデジタル技術を搭載したセンサーを設置し、温度や湿度、水分にCo2などを感知し、情報を分析できる「センシング」が活用されています。

センシングによって圃場状態が可視化されるので、離れた場所にいても作物の生育状況を確認しながら適切な対策を講じることができます。その結果、適地適作が実現し、農産物の品質や生産性の向上にもつながるでしょう。

ドローンによる薬剤散布や虫食いエリアの把握

ドローンの活用によって、土壌に問題がある部分だけを抽出し、ピンポイントでの肥料・薬剤散布が実現しています。これまでは薬剤や肥料を持ち歩いての散布作業も、ドローンに代替できるので、人材不足の解消にもつながっています。

ドローンの多くは画像認識技術を搭載しているので、害虫が発生しているエリアも細かくチェックでき、これにより迅速かつ適切な対応が実現します。

環境制御システムによる労働時間の削減や生産性の向上

環境制御システムの導入によって、ハウス環境を常に最適な状態に保つことができます。例えば農業者がハウス環境についてあらかじめ数値や測定値を設定すると、かん水や天窓の開閉をシステムが自動で行い、作物にとって適した環境の維持が実現できるなどです。

システムの種類によっても異なりますが、環境制御システムはスマートフォンにも対応しており、天気予報とあわせてチェックすることで、ハウス環境をいつでもどこからでも適切な状態に保つことができます。

環境制御システムの導入によって天窓の開放などに時間を掛けることがなくなります。その時間を誘引や出荷調整作業などに回せるので、労働時間の短縮や生産性の向上につなげられます。

農業DXの取り組み事例

農業DXの概要やメリットについて理解はできても、実際にどのような効果が得られるのかイメージできないと思う方もいるかもしれません。ここでは農業DXの効果について、農林水産省での取り組み事例をもとに解説します。

データ管理・連携|石川県野々市市

石川県野々市市の「株式会社ぶった農産」では、米の生産・農作物などの加工・販売において、乾燥調整のデータ、栽培管理のデータ連携を実施しました。

同社では従来から栽培・販売管理のデータ活用を進めていましたが、ライスセンターに新たな機材の導入を機に、データ連携を実施し、栽培管理上の課題にフィードバックすることを目指しました。

農業には経験や勘が求められますが、データ管理・連携によって従業員間での収穫前後の情報共有が可能になり、農業経験の少ない従業員でも適切な対策やアプローチを実現しました。数字の可視化によって暗黙知を形式知へと変えることができ、従業員の技術向上にもつながっています。

参考:農林水産省|農業DXの事例紹介(1)ぶった農産のスマートライスセンター

ビッグデータの活用|神奈川県芽ヶ崎市

神奈川県芽ヶ崎市の「Chigasaki Organic Farm」では、オンライン直売所に蓄積されたビッグデータの共有を受けながら、鮮度のよさや品質の高さをアピールした野菜販売を実現しています。

同社が利用するオンライン直売所には、登録生産者に対する反応が3,000ほど蓄積されています。蓄積された情報を分析し、商品紹介を含む販売方法に関する有効な方法をノウハウとして登録生産者に共有することで、登録生産者の理想と顧客ニーズがマッチした野菜販売が実現しました。

これまでは台風の影響を避けるために事前に集中的な収穫が行われていましたが、オンライン直売所の利用により天候や田畑の状況を消費者に伝えることができ、普段とは異なる点を理解してもらった上の出荷も実現しています。

参考:農林水産省|農業DXの事例紹介(2)オンライン直売所を通じた顧客と生産者のダイレクトな交流

ドローンで収集したデータの活用| 新潟県新発田市

新潟県新発田市の「有限会社アシスト二十一」では、ドローンによる農薬散布や肥料散布、圃場状況の撮影を行いながらデータ分析を実施しています。

撮影されたデータはパソコンに取り入れ、雑草が生えている場所を一晩解析します。翌朝には解析データが完成され、データをもとにピンポイントで対策すべきエリアを見つけ、最低限の農薬散布を実施。この取り組みにより作業の効率化が実現しました。

なお、同社の社長は、家業を継ぐために会社を辞め、新たに農業を始められました。。当時の社長は農業に関する技術や知識が周辺の農業者と比べると足りないと実感していたものの、着々と経験を積み上げ、難しい部分はドローン技術などでカバーします。

その結果、現在では少人数での広域作業を実現させながら、地域の担い手として新発田地域の農地を支える存在として活躍しています。

参考:農林水産省|農業DXの事例紹介(3)ドローンで得られたデータの活用

牛群管理・個体選抜|北海道中標津町

北海道中標津町の「株式会社さいとうFARM」では、生まれた子牛の毛を採取し遺伝子診断を介した個体選抜につなげています。

診断結果がビッグデータとして蓄積されているため、スコア化された個体の病気抵抗性や受胎性、乳量などを参考にしながら選抜できるようになりました。選抜された個体と搾乳ロボットの組み合わせによって効率的な搾乳が実現し、1日あたり2〜3時間の労働時間削減につながりました。

遺伝子データはほかのシーンでも活用されており、βカゼインタイプの判定を可能にしたことでA2というβカゼインタイプの牛から搾乳した牛乳、いわゆるお腹を壊さないタイプの牛乳販売にもつなげています。

参考:農林水産省|農業DXの事例紹介(4)データを活用した牛群管理・個体選抜

営農データの見える化|鹿児島県曾於郡大崎町

鹿児島県曾於郡大崎町の「有限会社大崎農園」では、農業経営分析支援ソフトを活用し、野菜の生産・加工・販売を行っています。

データを活用した農業経営のはじまりは、契約販売を中心とした経営体制から、安定的な供給ができる生産体が必要と感じたため。生産計画の精度向上を追求した結果データを使った現在の農業経営に至り、これまで蓄積した圃場ごとの生産情報や気象の短長期予報を組み合わせて生産計画を作成しています。

支援ソフトのベンダーと連携しながら、自社に蓄積されたデータや気象・市況データなどを組み合わせて、生産・販売実績の分析、収量・相場の予測につながったことで経営の「見える化」を実現し、仕事の成果が分かりやすく把握できるようになっています。

参考:農林水産省|農業DXの事例紹介(5)営農データの見える化による農業経営の高度化

スマートフォンでの農作物の生産記録|東京都府中市

東京都府中市の「澤藤園」では、農作物の農業日誌や農薬検索、散布管理をスマートフォンで管理できるアプリの活用により、生産の省力化・効率化を実現しています。

これまではExcelによる生産記録や農薬管理を行っていたものの、記録にはパソコンが必要であり、農作業後に記録や管理業務が発生していました。記録入力までに時間が空くため、細かな情報の記載漏れなどが起きていることが課題でした。

スマートフォンアプリでは、予め登録した項目をタップするだけでリアルタイムでの登録が完了するうえ、農薬ルールに沿った散布を実現しています。

参考:農林水産省|農業DXの事例紹介(6)スマホを使った農作物生産記録・農薬利用記録管理

データ活用による生産拡大・経営改善|宮崎県

宮崎県では、農業者グループと県の普及指導員が連携し、環境制御システムから得られるデータを活用する取り組みが行われています。

宮崎県は日本のなかでもきゅうりやピーマンなどの施設野菜の生産地であることから、病害虫の防止や収量の向上を目的としたハウス環境におけるコントロール技術の導入の必要性を受け止め、一部の農業者で作物の生長を促進させるCo2試用機やハウス環境を測定する機器の導入を実施しました。

しかし普及はなかなか進まないどころか、測定機器で得たデータの活用について相談を受ける日が増加したため、データの分析方法や活用法などについて県の普及指導員自らが技術講習を実施し、データ分析のサポートも行いました。

営農支援ツールを提供する外部企業との連携も相まって、収集データの整理や分析データの可視化につながり、データに関する技術講習に参加していた農業者の平均単収が2割以上も増加しています。他の農業者のデータを新規就農者が参考にしたケースでも、わずか数年で収量を達成するなど、農業の発展や拡大にも貢献しています。

参考:農林水産省|農業DXの事例紹介(7)施設栽培でのデータ活用による生産の拡大と経営の改善・発展

新しい流通の形成|静岡県

静岡県では、農産業者や卸売業者などが連携し、デジタルツールを使った新たな青果流通の仕組みを活用しています。

Webサイトにて購入者より直接注文を受けた農家が、JA施設や青果店などに野菜を持ち込み、持ち込まれた野菜は地域巡回する冷蔵トラックで回収し、当日中に購入者へ配送することが仕組みの流れです。

消費者にとっては鮮度の高い野菜を手に入れやすくなるメリットがあります。一方、農産業者にとっても、自分で値段を決められる点や配送の手間を省いて野菜を販売できる特徴から、販路の増加にもつながっています。

参考:農林水産省|農業DXの事例紹介(10)農家と顧客をデジタルでつなぐ新しい流通

省力化・生産性の向上|富山県高岡市

富山県高岡市の米農家である「有限会社スタファーム」では、IoTセンサーを使った水門管理自動化システムによりコスト削減と品質向上の双方を実現しました。

システムを利用したきっかけは、高齢化による耕作者不足で7km離れた場所に圃場が増えたためです。システムの導入によって、タイマー機能や水位センサーを組み合わせたスケジュール設定が可能になり、いつでもパソコンやスマートフォン、タブレットで操作でき、省力化につながっています。

また、効率的な水管理によって雑草が減少し、その結果除草剤の使用量が減るため、コストの削減や農作物の品質向上による収量の増加も実現しました。

参考:農林水産省|農業DXの事例紹介(11)水門管理自動化システムの活用による省力化、生産性の向上

温度管理|栃木県高根沢町

栃木県高根沢町の「加藤いちご園」では、IT技術を導入したイチゴ栽培を行っています。

当初は温度記録センサーを導入するものの、デジタル温度計としての利用に留まり、データを抜き出して分析することができない状況でした。

そのため圃場モニタリング装置を導入し、設定した温度の上限・下限に達すると、連動させたパソコンやスマートフォンに警報が届くように改善しました。その結果、速やかに適切な対策を講じることに成功しています。

最近ではスマートウォッチと連動させたことで、スマートフォンを出さなくても圃場状況を確認でき、作業の効率化にもつながりました。

参考:農林水産省|農業DXの事例紹介(12)「いつものイチゴ」をつくるための温度管理、ITセンサー活用

農業DXの課題

農業DXに取り組むには、いくつかの課題について把握する必要があります。具体的には下記の通りです。

デジタル技術の周知不足

農産業者のなかには、デジタル技術に不慣れな方や、難しいと考える方もいます。このようなときは、DXによる効果を「自分ごと」として捉えてもらうことで、段階的な導入が実現できるでしょう。

例えば、自動運転技術が搭載されたトラクターを導入すれば、人手不足を解消しながら苗植えを同時進行で行えるといった、具体的な効果を説明し、理解してもらいます。

DXに対する難しいイメージを持つ方に対しては、DXの利便性や効果などを共有し、必要性について理解を深めてもらうことから始めてみましょう。

導入・運用コスト

農業DXの導入には、導入前後だけでなく、使用期間によってもコストも掛かります。そのため、DX化に取り組む上では、ある程度の予算を確保する必要があります。

スモールビジネスで始めた農産業者だと、高額な費用を用意できないこともあるでしょう。そのようなときは、国や市区町村で実施されている補助金を利用できないか確認してみることをおすすめします。

例えば東京都中小企業振興公社では、DX推進助成金に関する情報をホームページより公開しています。詳細について興味がある方は、以下リンクからご確認ください。

公益財団法人 東京都中小企業振興公社|DX推進助成金 | 支援メニュー

法制度不足

ITやデジタル技術がめまぐるしく発展している一方で、まだまだ法整備が整っていない側面もあります。例えば、田畑に農薬散布や圃場状況を撮影する目的のドローンですが、飛ばすことができる場所や方法は法律で制限されています。農薬散布や人口集中地区や空港周辺に圃場がある場合は国土交通省に申請し、許可を得る必要もあります。

ドローンに関する法律は、しばしば改正や新たな制度が設けられていますが、完全ではないのが現状です。

とはいえ、農業DXが進めば法制度も順次改正されると考えられます。法制度が整備されていないという理由だけでDXを諦めると、生産性向上や自動化、効率化といった農業におけるメリットや可能性を遠ざけることになるでしょう。

DXにおける課題はあるものの、DXで得られる効果は理解し、検討することが今後の農業にとって大切といえるでしょう。

まとめ

DXを農業に取り入れることで、生産性の向上や人材不足の解消、コスト削減や販路拡大など、さまざまな効果が得られることが理解できたのではないでしょうか。

農業を営む方や、将来的に農業に従事したいと考える方のなかには、どのようなDXが適しているのかを知りたいといった方も多いでしょう。

PeacefulMorning株式会社では、DXプロジェクトに最適な人材をアサインするサービス「DX Boost」を提供しています。AIエンジニアをはじめ、プロジェクトリーダーやコンサルタントとのアサインが最短2週間で実現できるので、スピーディなDX化につなげます。

DX導入におけるご相談やサービスの詳細についてはこちらからぜひお気軽にお問い合わせください。

コメントを残す